「エネルギーの安全保障」には、国際的貧富の格差の解消による世界平和の確立が前提となります(その1) エネルギー資源の化石燃料のほぼ全量を輸入に依存しなければならない日本が、化石燃料の枯渇後に備えて生き残るための「エネルギーの安全保障」のあるべき姿について考えてみます

東京工業大学名誉教授 久保田 宏

日本技術士会中部本部 事務局長 平田 賢太郎

(要約):

① 現在、エネルギー自給率が極端に低い日本で、「エネルギーの安全保障」のための自給率が100 % になるのは、いま、日本経済を支えているエネルギー源の輸入化石燃料が枯渇して、生活と産業用のエネルギーを国産の再生可能エネルギーのみに依存しなければならない時です。それまでは、輸入化石燃料の安定な確保が要求されます

② 第2次大戦後の日本経済の復興と高度成長を支えた中東の産油地での軍事紛争が石油供給の危機(供給の一時的な中断と市場価格の高騰)を招きました。この石油代替の液体燃料の開発が幻に終わったいま、当面の「エネルギーの安全保障」の課題は、この輸入石油の安定な確保にならざるを得ませんが、それは、世界平和の確立のなかでのみ可能です

③ いま、「エネルギーの安全保障」の対象になっている有限の化石燃料資源は、やがて確実に枯渇し、その国際市場価格は上昇しますから、この化石燃料代替のエネルギー源は、再生可能エネルギーに依存せざるを得なくなる時がきます

④ やがて確実にやって来る化石燃料の枯渇に備えて、その代替として、先ず導入された原子力エネルギー(原発電力)ですが、世界でのその利用は、21世紀に入り伸び悩んでいました。そのなかで起こった3.11福島の事故で、この原発電力の日本での将来的な利用は考える余地がなくなりました

⑤ 化石燃料の枯渇後、その代替として用いられるべき再生可能エネルギー(再エネ)電力が、地球温暖化対策としてのCO2の排出削減の目的で、いますぐ、導入されようとしています。しかし、この再エネ電力の利用が、化石燃料代替としての利用であれば、慌てる必要はありません。その発電コストが、現在の化石燃料を用いる火力発電のコストより安くなってからの再エネ電力の利用でよいのです

(解説本文):

① 現在、エネルギー自給率が極端に低い日本で、「エネルギーの安全保障」のための自給率が100 % になるのは、いま、日本経済を支えているエネルギー源の輸入化石燃料が枯渇して、生活と産業用のエネルギーを国産の再生可能エネルギーのみに依存しなければならない時です。それまでは、輸入化石燃料の安定な確保が要求されます

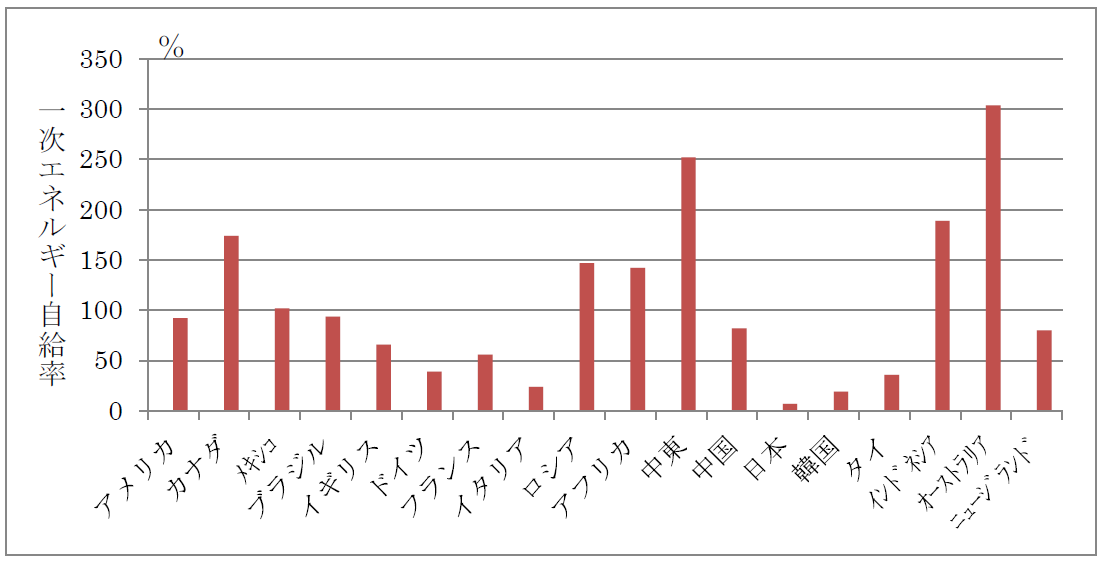

日本エネルギー経済研究所編;EDMCエネルギー・経済統計要覧(以下、エネ研データ(文献1 )と略記)に記載されているIEA(国際エネルギー機関)のデータから、世界各国のエネルギー自給率(2015年)の値を図 1 に示しました。ここで、各国のエネルギー自給率の値は、各国の化石燃料資源量換算値(通常、石油換算のトン数)で表わされる一次エネルギー消費量のうち、輸入化石燃料以外の水力発電やバイオマスのエネルギー利用、および新エネルギーとよばれている再生可能エネルギー(再エネ)などの国産のエネルギー、さらには準国産とされる原子力エネルギー(原発電力)で賄うことのできる合計量の、一次エネルギー消費(供給)総量に対する比率の値(%)で示されています。

図 1 世界各国の一次エネルギー(石油換算量で表わした)自給率、%、2015年

(エネ研データ(文献1 )に記載のIEAデータをもとに作成)

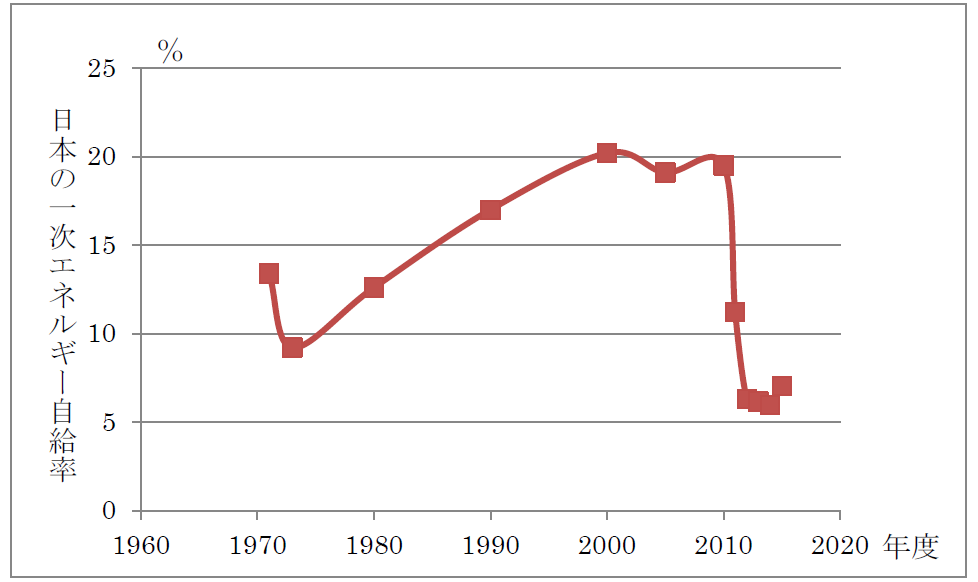

この図1 に見られるように、日本のエネルギー自給率の値の際立って低いことが判ります。次いで、この日本における一次エネルギー自給率の年次変化を図2に示しました。

図 2 日本における一次エネルギー自給率の年次変化

(エネ研データ(文献1 )に記載のIEAデータをもとに作成)

戦後経済の高度成長のなかで、化石燃料(石油)換算の一次エネルギーの供給の大半を輸入に頼らざるを得なったなかで、1970年代以降、エネルギー自給率を漸次増加させていたのは、準国産(国産に準ずる)と言われる原子力エネルギー(原発電力)利用の拡大でした。しかし、現状でベースロード電力として利用されている原発電力は、需用負荷変動への対応上の経済的な問題から、発電総量の1/4程度に制限されます。したがって、いま、電力が、一次エネルギー消費(供給)量の約1/2 以下の現状では、一次エネルギー供給量のなかの原発電力の利用可能比率は、約1/8(=(1/2)×(1/4))に止まります。この原発電力の利用が、2000年代に入って伸び悩むようになったなかで起こったのが、3.11(2011年)の原発事故でした。いま、原発電力が、国民の多数の反対で使えなくなって、日本の一次エネルギー自給率は、図2に見られるように、7 % 程度にまで低下しました。

いま、政府は、この原発電力の代替として、国産の再エネ電力の利用を増やそうと躍起になっています。すなわち、エネルギー安全保障のなかに、原発電力代替の今すぐの再エネ電力の利用・拡大が入り込んだのです。しかし、エネルギーの安全保障の問題として原発電力の代替を考えるのであれば、当面は、現在、電力生産の主体を占めている、発電コストが最も安価な石炭火力発電を用いればよいのです(久保田の著書(文献2 参照)。もちろん、この石炭も、現在、そのほぼ全量を輸入に頼っていますから、石炭火力発電の原発代替は、エネルギー自給率の向上にはつながりません。また、日本において、原発電力の利用では、一次エネルギーの自給率は、図2に見られるように、せいぜい、20 %程度しか上げられないのです。したがって、もし、エネルギーの自給率を100 % にしたいのであれば、エネルギー源の大半を国産の再生可能エネルギー(再エネ)に依存する以外に無いのです。

しかし、この再エネ電力を、化石燃料を用いる火力発電の代替として、いますぐ利用するためには、「再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT制度)」の適用により、電力料金の値上で国民に経済的な負担を押し付けることになります。ところが、実は、このいますぐの再エネ電力の利用・拡大を必要としているのは、1990年代に入ってから大きな問題になっている地球温暖化対策としてのCO2の排出削減の要請からなのです。このCO2の地球大気中への排出は、現代文明社会の経済活動の主要なエネルギー源になっている化石燃料の消費によって起こります。したがって、地球上の化石燃料の消費量を節減して、温暖化の脅威が起こらないように抑制すれば、お金のかかる再エネ電力を、いますぐ利用する必要はないのです。

すなわち、日本における「エネルギーの安全保障」の問題としての再エネ電力の利用は、化石燃料の枯渇後の、その代替として考えればよいことになります。したがって、当面のエネルギーの安全保障の問題では、現在、エネルギー源の主役を担っている輸入化石燃料を安定に確保することが要求されます。

② 第2次大戦後の日本経済の復興と高度成長を支えた中東の産油地での軍事紛争が石油供給の危機(供給の一時的な中断と市場価格の高騰)を招きました。この石油代替の液体燃料の開発が幻に終わったいま、当面の「エネルギーの安全保障」の課題は、この輸入石油の安定な確保にならざるを得ませんが、それは、世界平和の確立のなかでのみ可能です

日本にとって、第二次世界大戦での敗戦後の復興と、その後の高度経済成長を支える主要なエネルギー源となったのが中東の石油です。掘削井戸を掘りさえすれば地中から自噴する石油(原油)の生産コストは、水よりも安いと言われ、その国際市場価格は、バレル2ドル以下でした。この安価な原油価格を引き上げて、産油国の利益を確保しようとして産油国を中心にOPEC (石油輸出国機構)が結成されたのが1972年でした。その翌年の1973年と、その後の1978年の2度にわたる産油地域の中東における軍事紛争が招いたのが、一時、銀座のネオンが消えるほどの大騒ぎになった、いわゆる石油危機です(久保田宏編の著書、文献3 参照)。

この石油危機では、輸入原油価格が、それまでのバレル 2 ドル台から30ドル台までの大幅な高騰を招いたばかりではなく、石油のほぼ全量を輸入している日本では、その供給の中断が起こりました。その対策として、先ず、行われたのが石油の備蓄です。この石油の備蓄には、その後、単に海外からの原油供給の中断だけでなく、国内での大震災時等の際の消費者への供給を確保するための石油製品の備蓄も加わるようになりました。しかし、これらの備蓄は、あくまでも、何時起こるか判らない供給の中断に対する一時しのぎの対策でしかありません。

そこで、同時に考えられた、もう一つ、「エネルギーの安全保障」のための対策は、石油の主な用途である自動車などの運輸機関用の石油代替液体燃料の製造の開発・利用の研究でした。すなわち、再生可能な資源としてのバイオマス原料からの液体燃料のエタノールの生産と利用でした。しかし、このバイオマスのエネルギー利用は、食料用農作物を自給できなない日本でのバイオマス原料の量的確保の困難と経済性の問題から、幻に終わりました。結局、日本においては、この石油を中心のとする化石燃料については、その資源が枯渇するまで、輸入に依存することにして、その安定供給の確保を図ることを「エネルギーの安全保障」の当面の課題とせざるを得ません。

これを可能にするのは、世界各国が経済成長のための化石燃料資源の確保に軍事力を使うことのない、世界の恒久平和を確立する以外にはありません。この課題については、本稿(その2 )で詳述します。

③ いま、「エネルギーの安全保障」の対象になっている有限の化石燃料資源は、やがて確実に枯渇し、その国際市場価格は上昇しますから、この化石燃料代替のエネルギー源は、再生可能エネルギーに依存せざるを得なくなる時がきます

日本のエネルギー政策を主導している資源エネルギー庁によれば、「エネルギー安全保障」の意義は、国民生活、産業活動、国防等に必要な量のエネルギーを、受容可能な価格で、確保できることだとされています。ここで言うエネルギーは、現在、国民生活と産業活動、国防等に、主体として使われている化石燃料です。この化石燃料のなかので、最も使い勝手がよく、現代文明の寵児である自動車用液体燃料やプラスチックなどの石油化学製品などの原料となる原油の価格が、上記(②)したように、1970年代の中東の地における2度にわたる軍事紛争(戦争)に端を発した石油危機で、それまで水より安いと言われた値から、一気に、一桁以上跳ね上がりました。

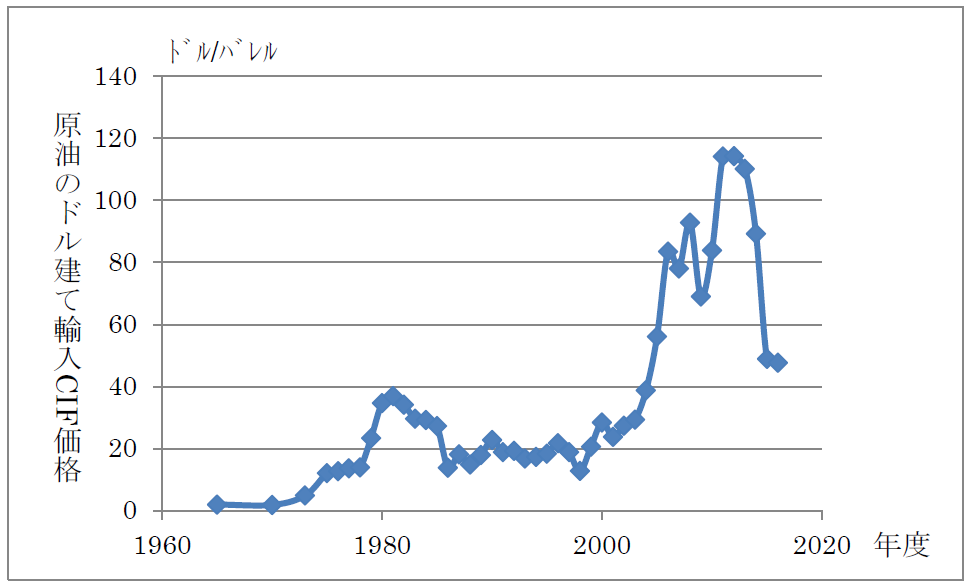

しかし、この中東地域の戦争による石油供給の中断は一時的なものでした。石油危機の後、比較的安定化していた石油の国際市場価格は、エネ研データ(文献1 )に記載の日本の石油の輸入CIF価格(産地の出荷価格に運賃と保険料を上乗せした価格)の年次変化を示す 図3 に見られるように、1990年代の後半頃から年次上昇を続けています。 なお、2005年以降の乱高下を伴う異常に高い値は、原油が、その資源量の枯渇が近づいたとして、将来の原油価格の上昇を見越した先物市場での投機の対象とされた結果と考えることができます。それが、最近の世界経済の低迷から、2014年暮に価格の急落を起こしました。これは、世界の投機マネーが原油から手を引いた結果で、原油の国際市場価格は、1990年代以降の石油資源の枯渇に伴う国際市場価格のゆるやかな上昇曲線上に戻っただけなのです。この石油の輸入CIF価格の急落は、日本経済を支えているエネルギー源の石油が安価に輸入できるプラスを与えたはずですが、一方、日本経済のデフレからの脱却と、景気の浮揚のためとして、物価の2% アップを目指していたアベノミクスの経済目標達成を困難にしました。これに対して、日本経済の指南役と言ってよい黒田日銀総裁が、この原油価格の急落を、予期せぬことだったと発言しました。いま、経済の問題はエネルギーの需給に大きく左右されると主張している私どもにとっては、この黒田総裁の余りにも不見識な発言に大きな驚きを感じるとともに、さらなる成長を訴えるアベノミクスの、すなわち、日本経済の将来に、改めて、大きな杞憂を持たざるを得ないと感じたことを付記させていただきます。

図 3 原油の国際市場価格(日本の輸入CIF価格で表した)の年次変化、

(エネ研データ(文献1 )に記載のデータをもとに作成)

いままで、石油を含めた化石燃料の確認可採埋蔵量(現状の科学技術と経済的条件から採掘可能な資源量)は、今後も増加すると考えられますから可採年数 R/P(確認可採埋蔵量の値Rを、その値が与えられた年の生産量Pで割った値)は、今まで減少しないと言われてきました。しかし、昨今のシェールオイル、シェールガスブームにもかかわらず、確認可採埋蔵量Rの年次増加は僅かでしたから、今後とも、化石燃料消費量Pの増加が続くと、可採年数R/Pが減少するようになって、化石燃料、特に資源量に制約の大きい石油の国際市場価格の年次上昇は確実に続くと考えるべきです。

すなわち、将来のエネルギーの安全保障を考えるとき、現在、エネルギー源の主役を担っている化石燃料の必要量を、資源エネルギー庁が言う「受容可能な価格」で確保するのが、年次、難しくなって行きますから、この化石燃料を代替するエネルギー源の開発・利用を考えなければなりません。

④ やがて確実にやって来る化石燃料の枯渇に備えて、その代替として、先ず導入された原子力エネルギー(原発電力)ですが、世界でのその利用は、21世紀に入り伸び悩んでいました。そのなかで起こった3.11福島の事故で、この原発電力の日本での将来的な利用は考える余地がなくなりました

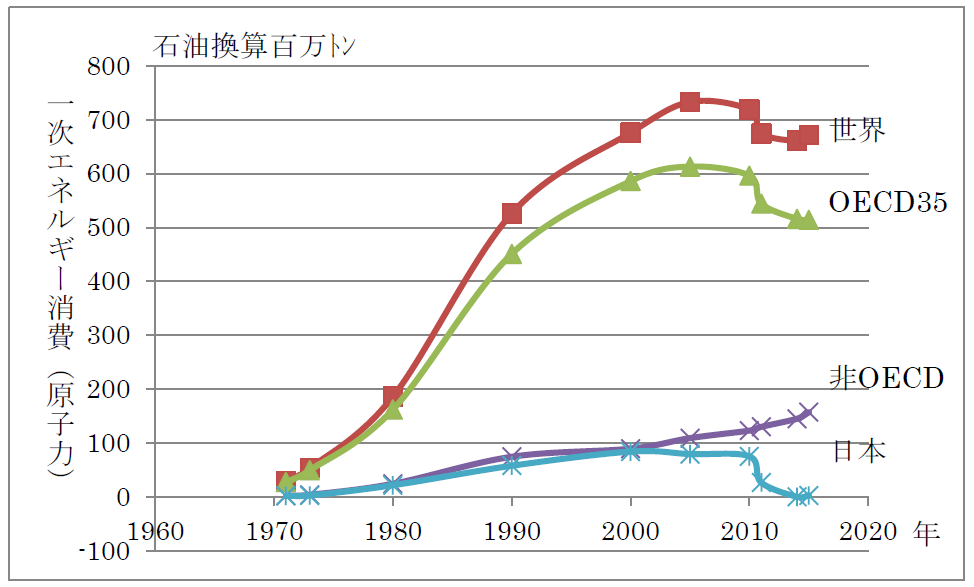

現代文明社会を支えている有限の化石燃料に代る持続可能なエネルギー源として、先ず、考えられたのが、第二次大戦に日本を対象に用いられた究極の殺戮兵器とされる原爆用の原子力エネルギーの平和利用でした。持続可能なエネルギーとしての最終目標は、太陽を地上に下ろすと言われた核融合反応の利用でした。この核融合反応の原爆としての利用は、水爆として、その実験には成功していましたが、この水爆のエネルギーを制御された条件下で、生活および産業用に利用することは、夢のまた夢とされています。これは、この核融合研究に従事して居られる先生方が言われるのですから間違いないと考えてよいと思います。しかし、これを公の場で言ったら、現在、国際的な協力のもとで進められている核融合反応の基礎実験の研究費が貰えなくなるとのことでした。結局、原子力エネルギーの利用で、実用化されているのは、資源量に限りのあるウラン235の核分裂反応を制御して、そのエネルギーを電力に変換して用いる軽水炉型の原子炉で、それが、いま世界で、1970年代以降、一定量の電力を供給しています(久保田編の著書、文献3 参照)。この世界の原発電力の利用状況の年次変化を図4 に示しました。

図 4 世界、OECD、非OECD、および日本の一次エネルギー消費(原子力)の年次変化(エネ研データ(文献1 )に記載のIEAデータをもとに作成)

この 図4 に見られるように、化石燃料(主として石炭)を用いた火力発電よりも発電コストが安価だとして、1970年以降、急速に、先進諸国(OECD35)で、その利用を拡大させてきた原発電力ですが、どうやら、2000年代に入り、その利用が停滞するようになりました。2011年の急落は日本における3.11 福島事故の影響によるものですが、この下落を補っているのが、最近の中国を含む途上国(非OECD)での伸びです。ここで、OECD35での原発電力の利用が伸び悩む原因としては、ベースロード電源として用いられる電力の需要変動に弱い原発電力の総発電量に占める比率が、経済性の要求から、20 ~ 30% 程度に抑えられるからです。エネ研データ(文献1 )に記載のIEAデータから、現在(2015年)の原発電力の発電量合計に対する比率は、世界で13.8 %、OECD 35で22.4%、非OECDで5.65 %です。このように、特に、途上国で、発電量合計に対する原発電力比率が低いのは、途上国では、原爆の燃料となるプルトニウムの生産が可能となる原発の保有が、核拡散防止の観点からも、IAEA(国際原子力機構)によって、厳しく規制されていることが理由として挙げられます。

このように見て来ると、化石燃料の枯渇後の世界で、その代替として、原発電力が全面的に用いられることはあり得ないので、同じ電力の供給には、現在、地球温暖化対策用として、その開発・利用が進められている再生可能エネルギー(電力)が主体として用いられることになります。

さらに、3.11事故を起こした日本では、この化石燃料代替の原発電力の利用には、もっと厳しい条件が要求されます。また、いま日本では、3.11事故の影響で、原発の安全性が問題にされていますが、世のなかに絶対の安全は無いのです。原発について絶対の安全があるとすれば、それは、安全が担保出来ない原発は持たないことです。すでに持ってしまった原発は、それを動かさないことです。いや、すでに動かしてしまった原発から排出された核燃料廃棄物の処理・処分の方法が確立されていない以上、小泉元首相らが訴えるように、原発は動かしてはいけないのです。原発を動かさないと私どもの生活や産業用に必要な電力が確保できないのなら話は別ですが、そんなことはありません。図4 に示すように、3.11以降、原発電力が殆ど失われた現状でも、国内では、電力の供給に不自由はしていないのです。

物価の2 %上昇を目的としたアベノミクスのさらなる成長のエネルギーを稼ぐために、人類の生存をも脅かしかねない大きな放射能漏れリスクを冒して、休止中の原発を再稼働する必要は何処にもありません。一刻も早く、「原発ゼロ」を政治決定すべきです。

⑤ 化石燃料の枯渇後、その代替として用いられるべき再生可能エネルギー(再エネ)電力が、地球温暖化対策としてのCO2の排出削減の目的で、いますぐ、導入されようとしています。しかし、この再エネ電力の利用が、化石燃料代替としての利用であれば、慌てる必要はありません。その発電コストが、現在の化石燃料を用いる火力発電のコストより安くなってからの再エネ電力の利用でよいのです

やがて確実にやってくる化石燃料の枯渇に備えて、早くから、その代替として導入されていた原発電力が、上記(④)したように利用すべきでないとすると、化石燃料の枯渇後の将来、エネルギーの安全保障の目的で利用されるのは、いま、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が訴える地球温暖化を防止するためのCO2の排出削減を目的として、その利用・拡大が進められている再生可能エネルギー(再エネ)以外に無いことになります。ここで、導入されるべき「再エネ」としては、現在、化石燃料(石油)資源量換算の一次エネルギー消費(供給)の半分近くを占める電力と、半分以上の電力以外との二つに分けられますが、後者の再エネ資源としては、バイオマス(生物資源)以外にありません。しかし、森林資源(木材)に代表されるバイオマスは、そのエネルギー利用可能量には大きな制約があることが一般には余り知られていません(久保田らの著書、文献4 参照)。このような、エネルギー政策担当者の認識不足が、上記(②)したように、石油危機時に、その石油代替のバイオマス起源の液体燃料をつくろうとした試みが失敗した後、さらに、その教訓に学ばず、地球温暖化対策としてのCO2排出削減を目的としたバイオ燃料の生産の試みも、何の成果も得られることなく、多額の国費を無駄の使ってしまった主な理由です。したがって、化石燃料代替の再エネは、既存の水力発電に新エネルギーとも呼ばれている太陽光、風力、地熱などの再エネ電力が主体になります。すなわち、これらの再エネ電力に依存しなければならない化石燃料枯渇後の社会は、現状のエネルギー消費構造を大きく変えた電力化社会とならざるを得ません。

ところで、この再エネ電力の実用化(利用・拡大)に際しては、この再エネ電力のエネルギー利用効率が、現在の化石燃料主体の電力生産のエネルギー利用効率に較べて、大幅に低くなることが、誰も指摘していないことに注意する必要があります。すなわち、現在の化石燃料を用いる電力の生産では、この電力生産のための化石燃料の採掘などに要するエネルギー量が、産出されるエネルギー量のせいぜい数 % 程度と小さいのに較べて、再エネ電力では、その生産設備、例えば、太陽光や風力発電の設備の製造に必要なエネルギーが、火力発電の場合の何倍も大きくなり、これが、この再エネ電力の高い発電コストに反映されます。したがって、地球温暖化対策としてのCO2排出削減を目的とした再エネ電力の導入のためには、この発電コストの差額分が「再生可能エネルギギー固定価格買取制度(FIT制度)」の適用により、市販電力料金の値上として国民から徴収されることが必要になります。

しかし、化石燃料の枯渇後の、化石燃料の代替としての再エネ電力の利用であれば、このようなFIT制度を用いた、いますぐの再エネ電力の導入は必要がないのです。再エネ電力の発電コストが現用の火力発電コストより安くなってから、FIT制度の適用なしで、再エネ電力利用の社会に移行すればよいのです。これが、日本の「エネルギーの安全保障」を目的とした再エネ電力の利用・拡大でなければなりません。以上、その具体策を含めた私どもの提案(私どもの近刊(文献5 )参照)を要約して本稿(その3)で述べます。

<引用文献>

1、日本エネルギー経済研究所 計量分析ユニット 編;EDMCエネルギー・経済統計要覧2016, 省エネルギーセンター、2016年

2.久保田 宏;科学技術の視点から原発に依存しないエネルギー政策を創る、日刊工業新聞社、2012年

3.久保田 宏編;選択のエネルギー、日刊工業新聞社、1987年

4.久保田 宏、中村 元、松田 智;林業の創生と震災からの復興、日本林業調査会、2013年

5.久保田 宏、平田賢太郎、松田 智;改訂・増補版 化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉――科学技術の視点から、日本経済の生き残りのための正しいエネルギー政策を提言する――、電子出版 Amazon Kindle版 2017年2月5日:

ABOUT THE AUTHER

久保田 宏;東京工業大学名誉教授、1928 年、北海道生まれ、北海道大学工学部応用化学科卒、東京工業大学資源科学研究所教授、資源循環研究施設長を経て、1988年退職、名誉教授。専門は化学工学、化学環境工学。日本水環境学会会長を経て名誉会員。JICA専門家などとして海外技術協力事業に従事、上海同洒大学、哈爾濱工業大学顧問教授他、日中科学技術交流による中国友誼奨章授与。著書(一般技術書)に、「ルブランの末裔」、「選択のエネルギー」、「幻想のバイオ燃料」、「幻想のバイオマスエネルギー」、「脱化石燃料社会」、「原発に依存しないエネルギー政策を創る」、「林業の創生と震災からの復興」他

平田 賢太郎;日本技術士会 中部本部 副本部長、1949年生まれ、群馬県出身。1973年、東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻修士課程修了。三菱油化(現在、三菱化学)株式会社入社、化学反応装置・蒸留塔はじめ単位操作の解析、省資源・省エネルギー解析、プロセス災害防止対応に従事し2011年退職。2003年 技術士(化学部門-化学装置及び設備)登録。