化石燃料枯渇とエネルギーの安全保障

東京工業大学 名誉教授 久保田 宏

日本技術士会中部本部・副本部長 平田 賢太郎

正しいエネルギー政策に立脚した「エネルギー安全保障」を提言する

資源エネルギー庁によれば、「エネルギー安全保障」の意義は、国民生活、産業活動、国防等に必要な量のエネルギーを、受容可能な価格で、確保できることだとされている。

現状で、国民生活と産業活動、国防等に使われているエネルギーの主体は、化石燃料である。1970 ~ 1980年代の中東の地における軍事紛争に端を発した石油危機で、それまで水より安いと言われた原油価格が、一桁以上跳ね上がってから、受容可能な価格で必要量の石油が輸入できなくなるのではとの危機感から、エネルギーの安全保障の問題がエネルギー政策のなかでも大きく取り上げられるようになった。

しかし、このエネルギーの受容価格に関連したエネルギーの安全保障の問題は、短・中期的に見た経済成長のエネルギー源としての化石燃料、特にその主役となっている石油の安定供給の問題と、やがてやって来る化石燃料の枯渇後の長期的に見た、その代替をどうするかの二つの問題に分けて考えるべきであろう。

前者の、短・中期的に見た化石燃料の安定供給の問題では、石油危機以後に顕在化した、その枯渇への懸念から、その国際市場価格の上昇が、後者の長期的に見た化石燃料代替利用への移行の時期を早めることになる。それに加えて、この化石燃料代替利用の対象として、1970年代から実用化、導入が進められた原子力エネルギーには、3.11福島の過酷事故で、その将来的な利用に大きなブレーキがかかってしまった。

さらには、1990年代以降、地球温暖化を防止するためとして、受容可能な価格を無視して、今すぐに、化石燃料の代替としての再生可能エネルギー(再エネ)電力の導入が急がれるべきだとの政治的な要請が、エネルギー政策に大きな影響を与えるようになった。

結果として、国民生活と産業活動に必要な量のエネルギーを受容可能な価格で確保することを目的とする日本の「エネルギーの安全保障」の問題に、科学的な合理性に疑問のあると言わざるを得ない大きな混迷がもたらされている。

ここでは、現在、石油を含む化石燃料のほぼ全量を輸入に依存すことで、現在と将来に大きな問題を抱えている日本経済の生きのびる途を見出すために、現状の混迷を整理して、正しいエネルギー政策に立脚した「エネルギーの安全保障」の具体策について提言する。

石油備蓄は、一時しのぎの安全対策に過ぎない

石油危機の後、中東からの原油の供給の一次的な中断に備えて、政治によって行われるようになった石油の備蓄には、その後、単に海外からの原油供給の中断だけでなく、国内での大震災等の際の消費者への供給を確保するための石油製品の備蓄も加わるようになった。しかし、これらの備蓄では、国内需要の何日分を適正量とすべきかが明らかにすることが難しいから、この備蓄は、いつ起こるか判らない供給の中断に対する一時しのぎの対策と言わざるを得ない。すなわち、備蓄量の決定とともに、その必要性は無視することはできないが、この石油備蓄は、中長期的な視野に立ってのエネルギーの安全保障のなかで占める意義は余り大きくないと考えるべきである。

受容可能価格で利用できる地球上の化石燃料の利用可能量は年次減少している

短・中期的にみたエネルギーの安全保障を考えるとき、現在、エネルギー源の主役を担っている化石燃料の必要量を、受容可能な価格で確保するのが年次難しくなっていることが、先ず、指摘されなければならない。すなわち、地球上に偏在する化石燃料資源の利用可能量が年次減少してきて、その国際市場価格が高騰することで、必要量を確保することが次第に難しくなってきている。これは、現在、化石燃料のほぼ全量を輸入に依存する日本経済にとって、特に大きな問題である。

ここで、化石燃料の利用可能量とは、現在の科学技術の力と、経済的に採掘可能な資源の埋蔵量のことで、確認可採埋蔵量(以下、可採埋蔵量)とよばれており、経済性を無視すれば採掘が可能な資源の賦存量とは大きく異なる。

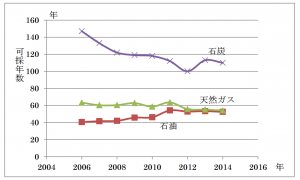

信頼できる可採埋蔵量の値として日本エネルギー経済研究所(エネ研)データ(文献1)に記載されているBP(British Petroleum)社発表の石油、天然ガス、石炭の可採埋蔵量Rの値を、それぞれの資源別の生産量Pで割った可採年数 R/P の値の年次変化は、これを図示した図1に見られるように、石炭、天然ガスについては大分前から、石油についても、どうやら、2011年をピークとして、年次減少に入っている。

これは、世界において、それぞれの化石燃料資源の生産量、すなわち消費量が、可採埋蔵量の年次増加量を上回って増加しているからである。さらに注意すべきことは、この可採年数の年次減少が、いま、資源量の増加に大きな期待を寄せられているシェールガスやシェールオイルの開発が進められているなかで起こっていることである。ところが、BP社のデータをもとに私どもが解析した結果では、これらシェールガスやオイルの開発が進められたにもかかわらず、その可採埋蔵量は余り増加していない。理由は、これらシェールガス・オイルの採掘コストが、当初の予想を上回って高くなり、受容可能な価格での供給ができないことが判ってきたからである(文献2 参照)。

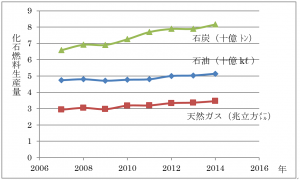

しばしば、石油について、その生産量がピークを越えた、すなわち、このピークオイルとよばれる現象を石油の枯渇としている。しかし、同じBP社のデータにより作成した図2に見られるように、各化石燃料の種類別生産量は依然増加の一途を辿っているのに、図1に見られるように可採年数の減少が始まっている。その結果、化石燃料の国際市場価格が乱高下を伴って年次、確実に上昇し、これを使えない国や人々が出て来ている。これが、いま、化石燃料の枯渇が言われる 所以でなければならない。

図1 世界の化石燃料(石炭、石油、天然ガス)の可採年数の年次変化

(BP社データ(エネ研データ、文献1に記載)をもとに作成)

図2 世界の化石燃料生産量(BP社による)の年次変化

(BP社データ(エネ研データ、文献1 に記載)をもとに作成)

残された化石燃料を分け会って大事に使うことが、世界の全ての国の短・中期的なエネルギー安全保障のカギとなる

BP社のデータ(文献 1に記載)から、図1に示すように、化石燃料の可採年数は、石油で115年、天然ガスで56年、石油で53年(2013年末の値)とされている。しかし、これは、世界の化石燃料の生産量(消費量)が、2013年の値が維持されるとした場合の値である。図2に示すように、その値が増加を継続すれば、この可採年数は、今後、減少を続け、確実に、今世紀中に枯渇すると考えるべきである。

結果として、経済成長に必要なエネルギー源の化石燃料を「受容可能な価格」で手に入れることのできない国や人々がでてきて、先進国と途上国の間の現状の経済格差をさらに拡大させることになる。

この厳しい現実を無視して、経済力のある先進諸国が、アベノミクスの経済政策に見られるように、さらなる成長のために、化石燃料資源の消費量を増大させれば、国際的な貧富の格差の拡大により、世界の平和が侵害されることになる。いや、すでに、石油の生産地の中東において、タリバンに始まり、ISにいたる国際テロ戦争が現実のものとなっている。

この国際平和の侵害を防ぐためにも、エネルギーの安全保障に関連して、日本が、今できること、やらなければならないことは、世界の化石燃料の年間消費量を現在の値以下に止めるための実行可能な化石燃料消費の削減案を世界に向って提言し、その実行を促すことでなければならない。

具体的には、今世紀中のこれから、「世界の全ての国が公平に一人当たりの化石燃料消費量を現在(2012年)の世界平均の値1.54 トン/年とし、この目標達成年を2050年とする」との私どもの提言の実行を世界に訴えることである。

この目標の達成のためには、先進諸国では、現状の化石燃料消費量を1/2 ~ 1/3 に減少しなければならないが、一方で、経済成長が著しい中国を除く途上国の多くでは、未だ当分、成長のための化石燃料消費量を増加することが可能である。いま、この化石燃料の枯渇を招いているのが、先進諸国による自国の経済成長を目的とした野放図な化石燃料の消費にあることを考えれば、この私どものエネルギー政策上の提言案こそが、世界平和を保障し、人類を破滅の淵から救う唯一の方策でなければならない。

この私どもの提言案には、実行不可能な理想論だとの批判があるかも知れない。しかし、いま、IPCC(気候変動に関する政府間パネル、国連の下部機関)の主導の下で、地球温暖化対策としてのCO2の排出削減に、全ての国が協力するとの国際的合意が、昨年秋に成立したパリ協定の形で、できあがっている。すなわち、この各国のCO2排出削減目標を、それぞれの国の化石燃料消費の節減目標に置き換えて頂ければ、全ての国が協力して、お金を使わないで、IPCCの訴える地球温暖化の脅威を防止することができる、実行可能な唯一の方策であることが判って頂けると思う。詳細については、文献2を参照されたい。

地球上の化石燃料資源量が偏在するなかで、エネルギー自給率の値の極端に低い日本のエネルギー安全保障の基本は成長の抑制である

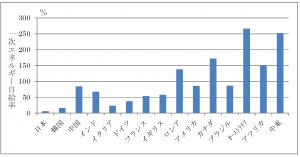

エネ研データ(文献1)に記載されているIEA(国際エネルギー機関)のデータから、世界各国のエネルギー自給率の値を図3に示した。ここで、エネルギー自給率とは、各国の化石燃料資源量換算値(通常、石油換算のトン数)で表した一次エネルギー消費量のうち、輸入化石燃料以外の水力発電やバイオマス、および新エネルギー(再生可能エネルギー)、などの国産のエネルギー、さらには準国産とされる原子力エネルギー(原発電力)で賄うことのできる量の、それぞれの国の一次エネルギー総量に対する比率の値(%)である。

図3 世界各国の一次エネルギー自給率、%、2013 年

(IEAデータ(エネ研データ、文献 1 に記載)をもとに作成)

成長のエネルギー資源として、特に貴重な石油の枯渇が言われるようになって、現代文明社会の生活と産業に必要なエネルギーを石油に依存する割合の大きい先進諸国の多くで、このエネルギー自給率の値が1以下になっている。当然、これらエネルギー自給率が1より小さい国では、エネルギーの安全保障の観点から、化石燃料枯渇後のエネルギー源の確保が大きな問題になる。

化石燃料資源量のほぼ全量を輸入に依存しなければならない日本では、この図3に示す、余りにも低いエネルギー自給率の値が厳しく認識されなければならない。この日本の自給率の値は、3.11福島の事故後の原発電力が失われた後の値であるが、原発電力が使われていた2010年の値でも自給率は19.9 %しかなかった。さらに食料についても、カロリーベースで39 %の自給率しかない日本では、エネルギー資源の化石燃料とともに、この食料の輸入のためにも多額のお金を使わなければならない。

いま、世界経済のマイナス成長が強いられる厳しい現実のなかで、日本経済が、何とか、生き残るためには、成長の大幅な抑制に努めながら、当分は、国民生活と産業活動のためのエネルギー源の大半を輸入に依存し続けなければなければならない。これが、日本のエネルギー安全保障政策の基本でなければならない。

日本経済に対するこの厳しい現実認識と真向対立するのが、アベノミクスのさらなる成長戦略である。昨年(2016年)の大晦日、安倍首相は、NHKのテレビで新年の年頭の挨拶として、自己の自民党の総裁任期が3期9年になった、この長期政権下での、このアベノミクスのさらなる成長で、政権奪取前の民主党政権下で続いていた長期デフレを克服するための物価の2 % アップ目標を達成すると訴えていた。少子高齢化が進行して、年金生活者が増加して行くなかで、国民がこの物価上昇を喜ぶと本気で思っているのであろうか。一体、この国の政治はどこを向いているのであろうか。

化石燃料代替の原発電力の利用は、長期的なエネルギー安全を保障しない

現用のエネルギーの主体である化石燃料が枯渇し、その輸入価格が高騰して、使えなくなるのは、20 ~ 30年先になることが予想される。その時に、化石燃料の代替となり得ると考えられているのが、準国産と言われる原発電力と再エネ電力である。

先ず、原発電力には、3.11 福島の過酷事故に見られるように、安全性についての余りにも大きなリスクがある。政府はいま、3.11事故以降、定期点検で運転を停止していた原発について、原子力規制委員会が決めた新しい安全対策基準に合格したものから、順次、再稼働を認めようとしている。これに対して、原発立地の地域住民を原告として、この再稼働の差し止め請求の裁判が起こされており、現状では、政府の思惑通りの原発の利用が進められる見通しは立っていない。

では、いま、原発の再稼働無しでの国内の電力需要に障害が起こっているかというと、そんなことはない。もともと、3.11事故の起こる前の原発電力は、国内、一次エネルギー消費の1/8程度しか供給していなかった。したがって、3.11事故後の国民の省エネへの協力と、ベース電力として用いられていた原発の需要負荷変動に対応するためとして、年間平均設備稼働率50 % 程度で運転されていた火力発電の設備稼働率を60 % 程度に引き上げることで、原発無しでの電力の需要は賄えたのである。そのために、化石燃料の輸入金額が3兆円ほど増加したとされる。しかし、これは、エネルギー政策のなかに闖入していた地球温暖化対策としてのCO2の排出削減の要請から、石油危機以降、進められていた石油火力から石炭火力への切り替えが遅れていたためである。遅ればせながら、いま、経産省主導で進められている石炭火力の増設が行われ、火力発電用の電力が当面、安価な石炭火力で賄えるようになれば、この問題は解決できる。

人類の生存に致命的な影響を与える放射能漏れのリスクに伴う安全を言うのであれば、核燃料廃棄物の処理・処分問題の解決の方法が見当たらない日本での安全は、原発を保有しないことでしかない。これが、科学の常識でなければならない。原発を持たなくとも、国民生活と産業活動に必要な電力を供給することができるのであるから、エネルギー安全保障を目的とした原子力エネルギーの利用は、永久に不要とすべきである。

いま、政府が、多くの国民の反対を押し切って、原発の再稼働を、さらには、その将来的な保有を考えているのは、化石燃料資源の枯渇によって、アベノミクスのさらなる成長が達成できないことが明らかになるなかで、政権を維持するために、成長のエネルギーを原子力エネルギーに求めざるを得なくなっているからである。

以上、詳細については文献2を参照されたい。

FIT制度の適用による今すぐの再エネ電力の利用は、長期的なエネルギーの安全保障につながらない

化石燃料資源の枯渇が近づくなかで、その代替として大きな期待と夢を持たれたこの原発電力が使えなくなると、残される化石燃料代替は国産の再生可能エネルギー(再エネ)電力でなければならない。

しかし、現用の化石燃料をエネルギー源とする電力の代替に、この再エネ電力を用いたのでは、発電コストが高くなる。したがって、この高価な再エネ電力を、今すぐ生活と産業用に利用するためには、現在、市販電力料金の値上げで、国民に経済的に大きな負担をかける不条理な「再エネ固定価格買取制度(FIT制度)」の適用が必要とされる。

したがって、この再エネ電力を化石燃料の代替として用いるのであれば、慌てることはない。いま、最も安価な電力の生産が可能とされている発電用の石炭の輸入価格が高くなって、この石炭火力よりも安い発電コストが見積もられるようになった再エネ電力を、その種類を選んで、順次、FIT制度の適用無しで利用すべきである。その再エネ電力は、いま、FIT制度の適用で、その利用・普及が進められている太陽光ではなく、世界で圧倒的にその利用が進められている、発電コストが安く、導入可能量(ポテンシャル)の大きい風力でなければならない。

以上についても詳細は文献2 を参照されたい。

国防のためにエネルギーを使っても、国家の安全は保障されない

本稿のはじめに記した資源エネルギー庁がエネルギー安全保障の意義としたなかで、気になることがある。それは、エネルギー安全保障の意義に、国防のエネルギーが必要だとされていることである。すなわち、国民生活と産業活動のために必要なエネルギーに、国防に必要なエネルギーが、国家安全保障のために加算されるべきだとされている。

しかし、ここで問題になるのは、生活と産業用のエネルギー量は何とか推定計算可能であるが、国防のために必要なエネルギー量の推定は不可能と考えられることである。確かに、自国の独立のためには、一定の軍事力を持たなければならいとするのが、いまでも世界の常識になっている。軍事的な紛争が絶えない中東においても、世界一の原油の生産量を誇るサウジアラビアは、自国のエネルギー資源を守るために、強力な通常兵器を国防のために保有しているようである。それを可能にしているのは、世界の経済成長を支えてきた原油を大量に輸出して、この軍事費にお金をかけることができる経済能力があるからであろう。

しかし、成長のためのエネルギー源の化石燃料が枯渇に近づいているなかで。この化石燃料を軍事力を使って獲得しようとすることは、いま、中東地域で起こっている国際テロ戦争を世界に拡散させるだけである。全ての国が必要とするエネルギー資源としての化石燃料を手に入れるためには、上記したように、世界平和の確立のなかで、国際間の自由貿易協定によって、残された化石燃料を公平に分け合って大事に使う以外にないはずである。

しかるに、いま、日本政府は、国家安全保障を巡る国際情勢が大きく変化したとして、日米軍事同盟を基軸とする集団的自衛権を行使するための安全法制を、多くの国民の反対を押しきって成立させるとともに、世界一と言われる財政赤字のなかで、軍事費を増加させている。政府は、この安保法制を成立させるための理由として、中東原油の輸送ラインの確保も挙げていた。

いま、安倍政権が安保法制を正当化する目的で想定している仮想敵国は、どうやら、太平洋地域で覇権を拡大しようとしている中国と、原爆を搭載した大陸間弾道弾の開発に成功したと伝えられる北朝鮮のようである。しかし、これらの国が、化石燃料資源のほぼ全量を輸入に依存して、国産エネルギーの自給率6 %そこそこの資源小国の日本を、軍事力を使って占領する暴挙に出ることは常識的には考えられない。

例えば、北朝鮮が、このような常識が通じない国だとしても、すでに核武装した国に対抗する防衛費は、いくら積んでみても満足とは言えないであろう。ここは、相手の要求に従って、かつて、小泉元首相が約束したピョンヤン宣言(時の官房長官は現安倍首相)を履行し、日朝間の平和条約を結んで、北朝鮮を正常な国に引き戻すことこそが、日本にとっての対北朝鮮での最大の懸案事項である拉致問題を解決する唯一の方法であると考える。米国の顔色を伺いながら、何時までも、事態を引き延ばすことは、拉致家族に対する許せない国家権力による背信行為以外の何ものでもない。

日本には、第2次大戦での苦い経験から生み出されて戦争放棄の憲法9条という世界に誇る武器がある。これを、言い換えれば、いまの日本には、日米軍事同盟に基づく集団的自衛権が必要とする安保法制による国防費の増加は不要である。と言うよりも、その増額は、国防に役立たないだけでなく、世界一と言われる財政赤字を積み増して、日本経済を破綻に導くだけである。

<引用文献>

1.日本エネルギー経済研究所 計量分析ユニット 編;EDMCエネルギー・経済統計要覧2016, 省エネルギーセンター、2016年

2.久保田 宏、平田賢太郎、松田 智;改訂・増補版 化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉――科学技術の視点から、日本経済の生き残りのための正しいエネルギー政策を提言する――

電子出版 Amazon Kindle版 2017年2月5日:

https://kdp.amazon.co.jp/bookshelf?ref_=kdp_RP_PUB_savepub

ABOUT THE AUTHER

久保田 宏;東京工業大学名誉教授、1928 年、北海道生まれ、北海道大学工学部応用化学科卒、東京工業大学資源科学研究所教授、資源循環研究施設長を経て、1988年退職、名誉教授。専門は化学工学、化学環境工学。日本水環境学会会長を経て名誉会員。JICA専門家などとして海外技術協力事業に従事、上海同洒大学、哈爾濱工業大学顧問教授他、日中科学技術交流による中国友誼奨章授与。著書(一般技術書)に、「ルブランの末裔」、「選択のエネルギー」、「幻想のバイオ燃料」、「幻想のバイオマスエネルギー」、「脱化石燃料社会」、「原発に依存しないエネルギー政策を創る」、「林業の創生と震災からの復興」他

平田 賢太郎;日本技術士会 中部本部 副本部長、1949年生まれ、群馬県出身。1973年、東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻修士課程修了。三菱油化(現在、三菱化学)株式会社入社、化学反応装置・蒸留塔はじめ単位操作の解析、省資源・省エネルギー解析、プロセス災害防止対応に従事し2011年退職。2003年 技術士(化学部門-化学装置及び設備)登録。