化石燃料の枯渇がもたらす電気自動車 (EV) の未来―― 消費者の経済的な負担のない「EVシフト(内燃機関自動車(エンジン車)からEVへの変換)」が自動車文明社会の継続を可能にします

東京工業大学 名誉教授 久保田 宏

日本技術士会中部本部・事務局長 平田 賢太郎

(要約)

① 化石燃料(石油)の枯渇後の自動車産業のビジネスの対象として、在来の内燃機関自動車(エンジン車)から電気自動車(EV)への変換が世界に広がっています

② 化石燃料が枯渇に近づけば、エンジン車用の燃料石油が使えなくなるとして、その代替として、農作物原料から燃料用エタノールの生産・利用の国策が、その目的を地球温暖化対策に変えて進められ、やがて、幻として消え去りました

③ 化石燃料としての石油の枯渇が近づき、その国際市場価格が高くなれば、現用のエンジン車に代って、消費者にとって、その利用が経済的に有利とされるEVの時代がやって来ます。これは、市場主義経済社会における当然の選択です

④ いま始まった世界の「EVシフト(エンジン車からEVへの変換)」は、エンジン車がもたらした都市交通での地域環境問題、大気汚染の根本的な解決のためとされています。しかし、その実行のためには、エンジン車主体の運輸システムからEV主体の運輸システムへの変革が求められます

⑤ 自動車文明社会が途上国にも広がろうとしているなかでの世界の「EVシフト」ですが、消費者にとっての経済性を考えると、その実現の時期には、大きな不確定要因が含まれています

⑥ 「EVシフト」の目的が、自動車の動力源の石油から電力への変換であるならば、いま行われようとしている世界の「EVシフト」は、電力の主体が化石燃料による火力発電主体の現状から再エネ電力主体への切り替えが、消費者にとっての経済的な負担なしで進められるようになってからでよいでしょう

(解説本文)

① 化石燃料(石油)の枯渇後の自動車産業のビジネスの対象として、在来の内燃機関自動車(エンジン車)から電気自動車(EV)への変換が世界に広がっています

化石燃料としての石油の枯渇が問題になっているなかで、未来の車は電気自動車(EV)だろうと言われながら、その普及が伸び悩んでいたEVが、やっと脚光を浴びるようになってきました。それが、いま、メデイアが盛んに囃し立てる「世界のEVシフト」です。

最近の状況を報じた朝日新聞(2017/8/17)でも、「電気自動車へ 駆ける世界」の表題で、“ 約130年前、ドイツ人のベンツとダイムラーが生み出したエンジン車。不動と思われたその地位がいま、電気自動車(EV)の本格的な挑戦を受けている。自動車産業の勢力図を塗り替えようとする国やメーカーの動きが背景にある。”と前置きをしたうえで、「世界で勢いづくEV市場」として、EVの普及状況のデータを示しながら、この「世界のEVシフト」の実態を詳細に紹介しています。

さらに、同紙は、その社説(2017/8/20)で、「自動車の未来 試される変革への対応」として、“ 自動車が「100年に一度」とも言われる大変革の時代を迎えようとしている。”として、“自動車は暮らしを支え、その産業は日本経済の屋台骨だけに、社会に大きな変化が生じそうだ。企業など民間が競争を通じて創意工夫を重ね、行政はインフラやルールの整備で後押しをするという基本を忘れずに、向き合っていきたい。”と、現在の「自動車文明社会」の継続を無批判に肯定したうえで、この継続のためには、最近、にわかに浮上してきた「世界的なEVシフト」への対応を促しています。

しかし、いま、この欧米が主導する「世界のEVシフト」に、日本が無批判に追従しなければならないのかどうかを考えてみる必要があります。それは、後述するように、この「世界のEVシフト」が、必ずしもその目的を明確にしないままに、消費者に経済的な負担をかけてでも、今すぐ進められなければならないとされているように見えるからです。例えば、英仏両国政府は2040年までにエンジン車を廃止するとの方針を打ち出しています。したがって、日本としても、海外に自動車を販売するためには、輸出用にはEVを製造しなければならないでしょうが、国内で、少なくとも現状では、その必要があるとは言えません。

すなわち、国内では、トヨタが開発したハイブリッド車(HV)が、EVよりも安価に使用できるとして、消費者に買われています。一方、国内で、早くからEVの開発を進めてきたものの、思うような成果を上げることのできなかった日産自動車のカルロス・ゴーン氏が、この「世界のEVシフト」のブームを利用して、巻き返しを図ろうとしているとみてよいでしょう。上記の朝日新聞の記事のサブタイトルにも、“ ■ハイブリッド車は「トヨタが強すぎた」「敗者」日産・三菱 世界を狙う”とあります。しかし、現実の問題として、この「世界のEVシフト」は、それが、消費者にとって経済的に有利にならないと起こりません。石油の値段がまだ高過ぎるとは言えない状況下で、このゴーン氏らの思惑どうりに、EVが普及する条件は整っていると言えるでしょうか?

② 化石燃料が枯渇に近づけば、エンジン車用の燃料石油が使えなくなるとして、その代替として、農作物原料から燃料用エタノールの生産・利用の国策が、その目的を地球温暖化対策に変えて進められ、やがて、幻として消え去りました

ここで、私どもが言う化石燃料の枯渇とは、地球上に、その資源量が少なくなり、その国際市場価格が高くなり、それを使えなくなる人や国が出て来ることです。これを自動車の車種選択の問題について言えば、現在、主力を占めている内燃機関自動車(エンジン車)の動力用石油燃料の価格が、したがって、その走行コストが高くなり、消費者にとって、より走行コストの安価な車が選択されなければならなくなります。それが、動力源として電力を使用するEVなのです。

世界で最初の自動車は電気自動車だと言われていますが、その後。蒸気機関の自動車を経て、液体燃料の石油を使ったエンジン車が、その時々の走行コストの最も安い燃料を使った大衆車の普及による自動車文明社会を創ってきました。

すなわち、自動車文明社会のさきがけとなったフォードの自動車は、19世紀の末、当時、照明用の灯油を分離した石油留分の残りの処分に困る廃棄物とされたガソリンでした。20 世紀に入り、この灯油の原料用の石油を自噴する中東の砂漠地帯で、アラーの神の恵みと言われる、一時、水よりも安いと言われた原油が発見され、これによりデイーゼル油を含む石油を燃料としたエンジン車による現代自動車文明社会が到来したのです。

この自動車用液体燃料の石油の供給に陰りが見えるようになったのが1973年に始まった石油危機でした。有限の化石燃料(石油)の代替の燃料が必要だとして、最初にその開発が進められたのがバイオマス(農作物)からの燃料用エタノールの生産でした。

もともと、農作物の輸出国のブラジルでは、サトウキビからの蔗糖の輸出価格を安定化させる目的で、エタノールの生産が行われていました。したがって、この石油危機以降のエタノールの増産で、ブラジル国内では、100%エタノール燃料で走る車もありました。これを、可能にしたのは、当時のブラジルの自動車保有台数が、現在の1/4程度と少なかったこと、エタノール製造工場で働く労働者の賃金が低かったこと、さらには、エタノール製造工程の廃水を未処理で放流できたことなど、製造単価の安いエタノールを輸入石油の代替として用いることができたからです。これは、世界で唯一、ブラジルだけで成立する特別な条件でした。したがって、このブラジルにおいても、国産の石油が産出されるようになると、増え続ける自動車の燃料を獲得するためのエタノールの増産は行われなかったようです。

この自動車燃料用エタノールの生産に再び火をつけたのが、1990年代以降に言われるようになったIPCC(気候変動に関する政府間パネル。国連の下部機構)が主張する地球温暖化を防止するための「カーボンニュートラル(バイオマスは、大気中のCO2を吸収して成長するので、その燃焼によるCO2の排出は、大気中の温室効果ガスのCO2濃度を増加させない。したがって地球温暖化を起こさない)」の非科学的なトリックを使ったバイオ燃料の生産・利用の世界的なブームでした。このブームに巧みに便乗して、トウモロコシからのエタノールの生産で、輸出用のトウモロコシの価格が高騰して、大きな利益を上げているのが農作物の輸出国米国です。いまや、米国の燃料用エタノールの生産量はブラジルの2倍近くに達し、このエタノーがガソリンに数%程度混合して使われています。このようにして輸出価格が高騰したトウモロコシの最大の輸入国が日本です。安全保障のための日米軍事協定の代償でしょうか?この不条理に対して、米国に向かって、何も言えないのが日本です。

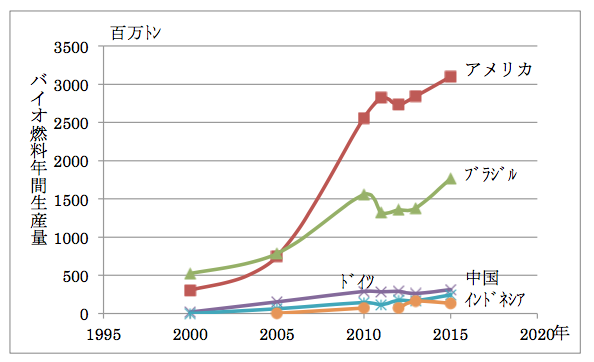

日本エネルギー経済研究所編の「EDMCエネルギー経済統計要覧(以下エネ研データ(文献1 )と略記)」に記載のBP(British Petroleum)社のデータから、世界各国のバイオ燃料生産量の年次変化を図1 に示しました。この図1のデータから計算される2014年のブラジルと米国の生産量の合計は、同年の世界のバイオ燃料生産量の61 %を占めますが、この量は、同年の一次エネルギー消費(石油換算量)の僅か0,52 %にしかなりません。ということは、地球温暖化対策を目的として始められたバイオ燃料の生産利用は、その目的に、殆ど何の貢献もしていません。

図1 世界各国のバイオ燃料の生産量の年次変化

(エネ研データ(文献1 )に記載のBP社のデータをもとに作成)

しかし、こんなことは、以前から判っていたのです。かつての石油危機時、バイオマス原料を自給できない日本は、東南アジア諸国のキャッサバを原料とした燃料用エタノールの生産を国策事業として計画しました。しかし、私どもの試算では、そのエタノールの生産可能量は、当時、これらの国で使用していたガソリンの代替にもならない量でした。私どもは、これを、「東南アジア国家アルコール計画の幻想」として、国際科学雑誌にも発表、国内でも「選択のエネルギー(文献2 )」のなかで「アルコールで自動車は走らない」として記録に残しました。ところが、1990年代後半から始まった地球温暖化対策としての「低炭素化」が地球環境保全(地球のエコ)とされて、再び始まった国際的なバイオマスのエネルギー利用のブームを巻き起こしました。そのなかで、国内でのバイオ燃料の生産・利用などを計画した国策「バイオマス・ニッポン総合戦略」が、日本の最高学府の長をリーダとしてとして始められました(文献3、4 参照)。結果として、5年間で6.5兆円もの開発研究のお金が消えてしまいました。

③ 化石燃料としての石油の枯渇が近づき、その国際市場価格が高くなれば、現用のエンジン車に代って、消費者にとって、その利用が経済的に有利とされるEVの時代がやって来ます。これは、市場主義経済社会における当然の選択です

在来のエンジン車へのバイオ燃料の利用に較べれば、電力を動力源としたEVは、確実に、化石燃料枯渇後の自動車文明社会の後継となり得るとゴーン氏らが考えたのは、当然と言ってよいでしょう。しかし、化石燃料が枯渇に近づいているとは言え、その市場価格が、まだ、それほど高価とは言えない現状では、このエンジン車の燃費の値を上げるエンジンの技術的な改良によって、エンジン車の走行に必要なコストを、EVの走行コストより低く出来れば、エンジン車が航続距離の短いEVとの販売競争に打ち勝つことができるはずです。こう考えた世界の自動車メーカーの多くは、エンジン車の燃費の改良に取り組みました。この低燃費の実現に使われたのが、欧米では、同じエンジン車で、ガソリン車に較べて燃費の良いデイーゼル車の利用・普及であったと考えられます。

これに対して、いわゆるPM2.5に代表される粒子状物質による大気汚染物質を排出するデイーゼル車が殆ど使われなくなった日本では、ガソリン車に対して、燃費を大幅に改善できるハイブリッド車(HV)がトヨタにより開発されました。HVは、本質的にはエンジン車ですが、駆動力の一部をエネルギー効率の良い電力に頼ることで燃費の向上を図りながら、エンジン車の航続距離を保つことができましたから、石油価格の高騰で、消費者の省エネの要望に応えて、その販売量を伸ばして行く一方で、航続距離の短いEVの販売が伸び悩むことになりました。

この航続距離が短いという消費者にとっての大きな問題点を抱えるEVが、HVに対抗して、その販売量を伸ばすためには、EVの走行コストが、HVを含むエンジン車に較べて、大幅に小さくなることが必要です。ところが、この車の走行コストを支配するエンジン車の燃費は、単位燃料消費量当たりの走行距離として、例えば、燃費の良いエンジン車で25km/ℓなどと与えられます。これに対して、EVとして実績にある日産のリーフの燃費は6.0 km/kWhとされていますから、これでは、両車の走行コストを直接比較できません。

そこで、私どもは、次式で定義される「新燃費」の概念(文献5 参照)を用いて、両者の直接比較を可能としました。

「新燃費」={1 / (燃費)}×(エネルギー価格) ( 1 )

したがって、ガソリンの市販価格を130円/ℓとすると、燃費25 km/ℓ の省エネ型ガソリン車(GV)では、

「新燃費」(GV) ={ 1 / (25 km/ℓ ) } ×( 130 円/ℓ) = 5.2 円/km

と計算されます。

一方、電力を充電コストこみで28.5円/kWhの家庭用電力に頼るとした燃費6 km/kWhのEVでは、

「新燃費」(EV) ={ 1 / (6 km/kWh) } × (28.5円/kWh ) = 4.71 円/km

と計算されて、EVの使用の方が消費者にとって経済的に有利になります。

これに対して、燃費30 km/ℓのHVでは、ガソリンの市販価格 130 円.ℓ では、

「新燃費」(HV)={ 1 / ( 30 km/ℓ)}×(130 円/kWh ) = 4.3 円/km

となり、EVの使用より有利になりますから、消費者にとっては、航続距離の短いEVを利用するメリットは見つけ難いことになります。

もちろん、化石燃料が枯渇して、ガソリンの値段が、さらに一段と上昇する一方で、電力として安価な再エネ電力が利用できるようになり、市販電力料金の上昇が抑えられるようになれば、その時に初めて、EVがHVをしのいで普及するようになるはずです。

④ いま始まった世界の「EVシフト(エンジン車からEVへの変換)」は、エンジン車がもたらした都市交通での地域環境問題、大気汚染の根本的な解決のためとされています。しかし、その実行のためには、エンジン車主体の運輸システムからEV主体の運輸システムへの変革が求められます

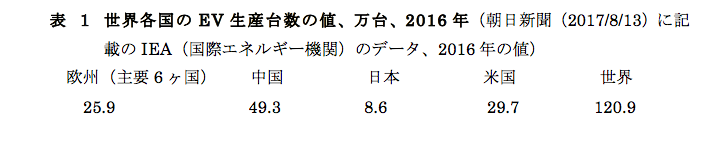

上記(本稿③)したように、「EVシフト」を阻んできたのがHVだと考えるのは、どうやら、日本のことのようです。それは、日本国内でトヨタが販売量を伸ばしているHVは、欧米では余り使われていないからです。すなわち、トヨタのHVとは無関係に、最近、EVは、世界の自動車産業のなかに急速に入り込んできています。この「世界のEVシフト」は、表1 に示した2016年の世界の国別のEVの生産台数にみることができます。

このように、日本以外でのEVシフトを支えているのは、環境問題への対応があると考えてよいと思います。ここで言う環境問題とは、地域環境問題、すなわち、都市交通における大気汚染防止に対するEV利用の貢献が主体と考えてよいと思います。現在、大気汚染の原因となる粒子状物質PM 2.5を排出するとして、日本では余り用いられなくなったデイーゼルエンジン車を、ガソリン車に比べて燃費(単位燃料消費当たりの走行距離)が良いことを理由に多用している欧米では、米国におけるフォルクスワーゲン社の排ガス規制への不正対応の露見の問題があり、EVの使用で、エンジン車による都市大気汚染の問題を根本的に解決できるとして、その推進が図られているのが、欧米におけるEVシフトではないでしょうか?

しかし、この地域環境問題に支配されるEVシフトは、上記(本稿の③)したように、消費者にとっての経済的な車種選択の問題と乖離する要因を含んでおり、例えば、英仏両国におけるような、2040年までにエンジン車の利用を廃止すると言った行政による規制の介入が必要になります。したがって、欧米における今すぐのEVシフトの実現には、不確定な要因があると言ってよいと考えるべきでしょう。

一方、この表1に見られるように、中国におけるEVの生産台数が世界の40 % で、世界一の生産台数を占めていることに注目する必要があります。先進諸国の車生産が伸び悩むなかで、今や世界一の自動車生産国になった中国での大都市の大気汚染問題は深刻さを加えています。これが、遅れて自動車文明社会に参入するようになった中国で、EVの普及が要求されるようになっている大きな理由です。

もう一つ、中国をはじめとする新興途上国で、EVの生産が急増している理由の一つとして加えられるのは、電動モータを駆動力として用いるEV車の構造のシンプルさにあります、EV車の製造コストの大きな部分を占める蓄電池を除き、また、航続距離を犠牲にすれば、EV車の製造コストは、エンジン車よりかなり小さくできると言われています。したがって、新興途上国においては、先進諸国の既存の自動車主体の運輸システムとは違って、航続距離の短いEVを主体とする運輸システムを新しく開発することで、現状でのEVシフトを可能にするのではないかと考えられます。

また、化石燃料(石油)の枯渇後の自動車はEVにならざるを得ないことを考えると、先進諸国における既存のエンジン車主体の運輸システムも、将来的には、EV主体のシステムに改変されることが求められ、これが、現代自動車文明社会の生き残りの条件になると考えるべきでしょう。

⑤ 自動車文明社会が途上国にも広がろうとしているなかでの世界の「EVシフト」ですが、消費者にとっての経済性を考えると、その実現の時期には、大きな不確定要因が含まれています

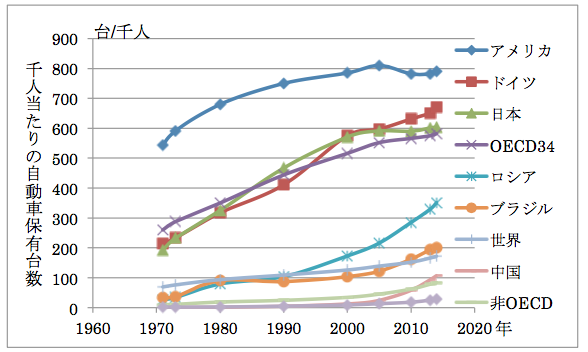

エネ研データ(文献1 )に記載のBP社のデータから、世界の自動車保有台数の年次変化を図 2 に示しました。安価な石油を用いた先進諸国、OECD 34の自動車文明社会が、その伸びを停滞し始めた2005年頃から、代って、いま、急激な伸びを見せるようになったのが、中国を主体とする非OECD の諸国の自動車保有台数の増加です。同じBP社のデータ(文献1 )から作成した図3 の一人当たりの自動車保有台数の値で見ると、いまや、世界一の自動車生産国になった中国をはじめとする新興途上国における値は、先進諸国に較べて、まだ、大幅に小さいことに注目する必要があります。

図 2 世界の自動車保有台数の年次変化(エネ研データ(文献1 )に記載の日本自動車工業会のデータを基に作成)

図 3 世界各国の一人当たりの自動車保有台数の年次変化

(エネ研データ(文献1 )に記載の日本自動車工業会のデータをもとに作成)

現在、経済成長が停止しているOECD34諸国の自動車保有台数増加の明確な停滞傾向に対して、非OECD諸国におけるその保有台数の増加は、最近の新興途上国における経済成長に支えられたものと考えられますが、問題は、この途上国における成長が何時まで続くかです。特に、今や、アメリカを抜いて世界一の自動車生産大国になった中国経済のバブル崩壊が言われるなかで、途上国の保有台数の増加にもブレーキがかかる時は近いと考えるべきでしょう。

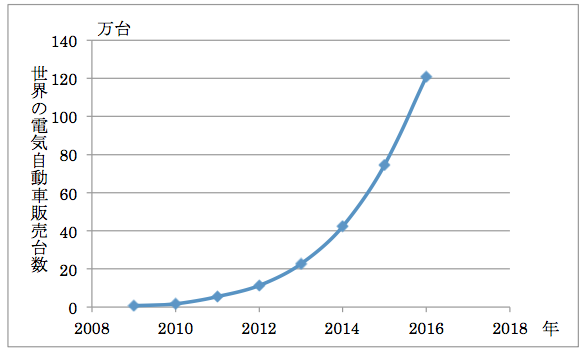

初めに(本稿①)引用した朝日新聞(2017/8/13)の記事から、世界のEVの販売台数の年次変化を図4 に示しましました。この図 4 のデータから2016年までのEVの累積台数を試算してみると、約229 万台となります。このEVの累積台数は、図2 の世界の自動車の保有台数の年次変化の曲線の延長として推定される2016年の世界の自動車の保有台数約1350万台の0.17 %程度にしかならず、上記の朝日新聞の記事にもある“EVは世界で走る車の0.2 % 以下に過ぎない”とほぼ一致します。

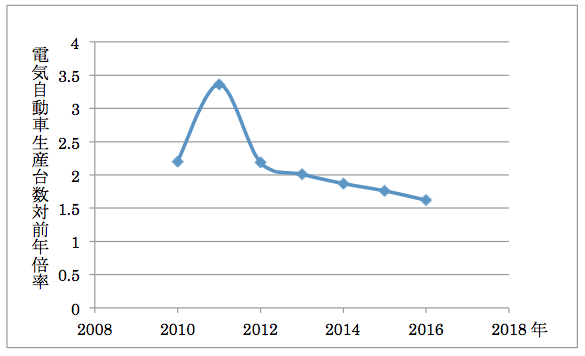

この図4 のデータをもとに計算した対前年の増加倍率の値は、その年次変化を示した図5 に見られるように、年率2倍程度の高い値で増加してきました。

図4 世界のEVの販売台数の年次変化 (朝日新聞 2017/8/13 から)

(朝日新聞(2017/8/13)記載のデータをもとに作成)

図5 世界のEVの生産量台数の対前年倍率の年次変化

(図4のデータから各年の生産台数の対前年倍率の値を計算して作成)

初めに(本稿①)も述べたように、英仏両政府は、2040年までに全ての新車をエンジン車からEVへの変換(EVシフト)を進めるとしています。今後、世界経済の不況の継続が予想されるなかで、2040年の世界の一人当たりの自動車の保有台数が2014年の値171台/千人(図3から)に止まり、世界人口を最近の増加率の減少傾向を考慮して85 億人になるとして(将来の人口予測の方法としては、私どもの近刊(文献5 )を参照されたい)、2040年の世界の自動車保有台数を、14.5億台(=(171台/千人)×(85億人))と推定します。自動車の平均使用年数を車種によらず10年とすると、2040年の生産台数は1.45億台/年(=(14.5億台)/ (10年))となります。英仏政府の求めるEVシフトを実現するためには、この2040年の車の生産台数の全てがEVに変換されなければなりません。

一方、最近のEVの生産台数の年次増加比率を示した図5の延長として、2016から2040年までの24年間の生産台数の対前年倍率の平均値を1.222とすると、2040年の生産台数は2016年の130(=(1.225)24 )倍になると計算されます。したがって、2040年のEV生産台数は、2016年の生産台数1.209百万台(図4 から)の123倍として14.8百万台(=(1.209百万台)×123 )= 1.48億台と推定されます。すなわち、2040年までの24年間、世界のEV生産台数の対前年倍率の平均値を1.225倍の値に保つことが、英仏政府が求める2040年の世界のEVシフト(新車の全てをEVにする)の実行を可能とするための必要条件なります。このような世界のEVシフトを可能にするためには、世界中の全ての消費者がEV車の使用によるエネルギー消費節減のメリットを認め、それぞれの国の政府のEVシフトへの行政的な措置に協力することが必要になります。

以上は、あくまでも紙の上の計算結果ですが、化石燃料の枯渇が近づき、現状の世界経済の不況が今後も続くと予測されるなかで、このような消費者にとって経済的な負担を強いられるEVシフトの実行は難しいと考えるべきでしょう。 消費者にとっての経済性を考えれば、現在、日本において、このEVシフトを阻んでいるのは、HVの使用を含めた、エンジン車の燃費の向上と考えてよいと思います。また、HVの使用による燃費の向上で賄いきれないことへの対応としては、HVにEVの機能を加えた、プラグインハイブリッド(PHV)の普及も考えられます。このHVやPHVの利用は、現在、商業戦略上からHVが利用されていないEUや米国でも採用される可能性も残されています。

やがて来る石油の枯渇後、その石油の値段が上昇した場合の究極の車は、再エネ電力を用いたEVとなるはずですから、PHVはあくまでもHVからEVへのつなぎと考えるべきで、エンジン車とEVの両者の性能を持たなければならないために、その製造コストが高くなるPHVがこのつなぎとして当分、生き残るか、あるいは、HVからPHV抜きのEVへの変換が行われるかには、現状では不確定な要因があると言ってよいでしょう。

⑥「EVシフト」の目的が、自動車の動力源の石油から電力への変換であるならば、いま行われようとしている世界の「EVシフト」は、電力の主体が化石燃料による火力発電主体の現状から再エネ電力主体への切り替えが、消費者にとっての経済的な負担なしで進められるようになってからでよいでしょう

以上述べたように、いま、日本以外の世界におけるEVシフトの目的は、地域環境保全、すなわち、大気汚染防止対策のためとされています。そのためには、全ての車がEVに変換されなければなりませんから、行政によるEVシフトの強制が要求されることになるでしょう。そこで問題になるのが、このEVシフトによる消費者の経済的な負担額が正確に消費者に公表され、消費者がそれを了承する民主的な手続きが必要になるはずです。

また、EVシフトの目的が、地球温暖化対策としてのエコ(いま、地球温暖化対策に貢献することがエコだとされています)のためだともされています。しかし、EVシフトは、世界の経済成長に伴う化石燃料の枯渇による必然的な結果です。したがって、化石燃料消費の節減により世界経済成長を抑制すれば、IPCCが主張するような厳しい地球温暖化は起こりません(文献5 参照)から、地球温暖化対策をEVシフトの目的と考える必要はありません。

結局は、化石燃料の枯渇が近づくなかで、在来のエンジン車用の液体燃料価格が高騰して、エンジン車を使用するよりも、EVを用いる方が消費者にとって経済的に有利と判断できるようになって初めて、世界のEVシフトは起こると考えるべきでしょう。すなわち、EVシフトは、最終的には、消費者の選択によって決まるはずです。ここで、はずですと書いたのは、いま、日本のエネルギー政策は、消費者の経済性を無視して行われていると言ってよい状態だからです。

いま、世界経済が、これを支えてきた化石燃料の枯渇により、成長の抑制を余儀なくされています。したがって、自動車文明社会におけるEVシフトも、動力源として用いられる電力が、現状の化石燃料による火力発電主体から、再エネ電力主体に切り替わるようになってから進められればよいのです。化石燃料の枯渇後の再エネ電力に依存する社会で、自動車文明社会を維持しようとするとEVシフト以外に無いのです。しかし、石油が枯渇に近づいているとは言え、その価格が、まだ、それほど高くない現状で、少なくとも日本では、EVシフトを急ぐ必要はありません。HVを含むエンジン車がEVより安価に利用できれば、当分それを用いればよいでしょう。

消費者にとって、EV車選択の可否を決める際に、先ず配慮されなければならない項目として、今後、化石燃料としての石油の国際市場価格がどれだけ上昇するかの予測が難しい問題があります。この問題に対して、私どもは、今後、石油(原油)資源の残存可採埋蔵量に反比例して原油の国際市場価格(日本の場合は原油の輸入CIF価格)が上昇するであろうとしています(文献5 参照)が、この可採埋蔵量は、今後の科学技術の進歩によって増加するし、また、今後の世界経済の動向にも左右されて、増減します。さらには、EV使用の経済性を大きく左右する蓄電池の寿命と価格の正確なデータが一般に公表されていません。結局は、消費者が、エンジン車に代るEV選択の際に必要な正しい情報が与えられないままに、国がエコ(地球温暖化対策としてのCO2の排出削減)に貢献するとして決めた科学的根拠の無い補助金などに釣られてEVが選択、使用されています。

現在、世界では、図4および図5 に示すような、やや異常とも見える高い伸び率で、EVの普及が拡大していますが、これが今後も継続できるとの保証は何処にもないと考えるべきです。

また、いま、この自動車産業会における「EVシフト」の背景には、未来の車として、「自動運転車」があるからだともされています(朝日新聞の社説 2027/8/20)。自動運転車の制御機構はAI(人工知能)を活用した電力駆動ですから、この駆動機構の速やかな応答にとって、エンジン車に較べてEVが有利なことは確かです。しかし、未来の車が自動運転車でなければならない理由は何処にもありません。自動車文明社会での安全運転の確保の目的と自動運転の目的とは一致しません。

やがて、化石燃料が枯渇して、現在の文明社会を支える電力を、再エネ電力のみに頼らなければならない時は確実にやってきます。その時にも、現状の自動車社会を存続させるとしたら、その時の自動車は、再エネ電力を使って走るEVになるのは必然です。再エネ電力+EVが、消費者にとって最も経済的な自動車社会を創るからです。

さらに、もう一つ付け加えたいとことがあります。それは、このEVと同じ、電力を動力とする電動車、燃料電池車(FCV)の利用の問題です。化石燃料の枯渇後、再エネ電力を使って、資源量の制約を受けない水を電気分解してつくられる水素を燃料とするFCVは、いま、同じ電力を動力とするEVの実用化の際の大きな欠点とされる航続距離が小さいこと(同時に充電時間が長いこと)に対処するためとして、700気圧の高圧水素の貯留タンク(ボンベ)を搭載して、航続距離を650kmと長くすることで、その実用化でのEVに対する優位性を保とうとしています。この大きな航続距離の値が得られたことで、FCVが、メデイアが騒ぎ立てる「水素元年」を創り出した寵児になったと言ってよいでしょう。2015年の一月、安倍首相が、トヨタが市販した販売価格700万円に国の補助金200 万円が交付されるFCV「ミライ」に試乗して得意になっていました。

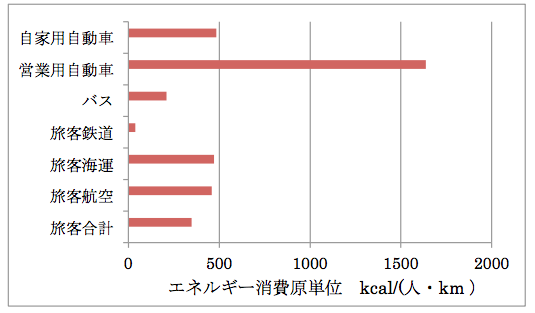

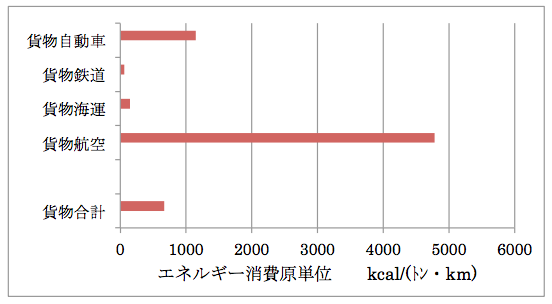

しかし、EVとFCVをエネルギー消費効率の面で比較すると、再エネ電力を使って水素をつくり、その水素でFCVを走らせる時のエネルギー効率の値は、再エネ電力を直接使ってEVを走らせる場合に較べて大幅に劣ることは、中学生でも判る科学の原理なはずです。したがって、EVの使用で、航続距離を問題にするのであれば、上記した(本稿④)ように、運輸システム自体を変革することが求められるべきです。具体的に、エネルギー効率の良い運輸システムを創るには、長距離輸送をエネルギー効率の良い電動の鉄道にまかせ、近距離輸送をEVに任せればよいのです。参考として日本における運輸機関の種類別のエネルギー消費原単位のデータを図6 に示しました。

(a)旅客部門

(b)貨物部門

図 6 輸送機関種類別のエネルギー消費原単位、2013年度の日本の値

(エネ研データ(文献5 )をもとに作成)

この図6 を見て頂けば判るように、輸送機関としての鉄道のエネルギー効率の良さを考えると、化石燃料枯渇後のエネルギー消費を抑制される社会において、航続距離の大きいことを利点としたFCVが未来の自動車であり得ないことが判って頂けると思います。

<引用文献>

1.日本エネルギー経済研究所編;EDMCエネルギー・経済統計要覧2017,、省エネセンター、2017年

2.久保田宏 編 ;選択のエネルギー、日刊工業新聞社、1987年

3.久保田 宏、松田 智;幻想のバイオ燃料――科学技術的見地から地球環境保全対策を斬る、日刊工業新聞社、2009年

4.久保田 宏、松田 智;幻想のバイオマスエネルギー――科学技術の視点から森林バイオマスエネルギーの利用の在り方を探る、日刊工業新聞社、2010年

5.久保田 宏、平田賢太郎、松田 智;改訂・増補版 化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉――科学技術の視点から、日本経済の生き残りのための正しいエネルギー政策を提言する。アマゾン電子出版、kindle, 2017年

ABOUT THE AUTHER

久保田 宏;東京工業大学名誉教授、1928 年、北海道生まれ、北海道大学工学部応用化学科卒、東京工業大学資源科学研究所教授、資源循環研究施設長を経て、1988年退職、名誉教授。専門は化学工学、化学環境工学。日本水環境学会会長を経て名誉会員。JICA専門家などとして海外技術協力事業に従事、上海同洒大学、哈爾濱工業大学顧問教授他、日中科学技術交流による中国友誼奨章授与。著書(一般技術書)に、「ルブランの末裔」、「選択のエネルギー」、「幻想のバイオ燃料」、「幻想のバイオマスエネルギー」、「脱化石燃料社会」、「原発に依存しないエネルギー政策を創る」、「林業の創生と震災からの復興」他

平田 賢太郎;日本技術士会 中部本部 副本部長、1949年生まれ、群馬県出身。1973年、東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻修士課程修了。三菱油化(現在、三菱化学)株式会社入社、化学反応装置・蒸留塔はじめ単位操作の解析、省資源・省エネルギー解析、プロセス災害防止対応に従事し2011年退職。2003年 技術士(化学部門-化学装置及び設備)登録。

詳細な考察、素晴らしいですね❕そのうえでの質問、自動車社会の維持、EV車は持続的ですか?資源ピークは現実、リチウムも限界ですが⁉

リチウム資源も有限です、拙ブログもご覧を! http://oilpeak.exblog.jp/11017632/