シェール革命は幻想に終わり 現代文明社会を支えてきた化石燃料はやがて枯渇の時を迎えます (その4)国別の可採年数の値から化石燃料資源の枯渇の危機を考えます

東京工業大学 名誉教授 久保田 宏

日本技術士会中部本部・事務局長 平田 賢太郎

(その4)の要約;

4-① 化石燃料枯渇の実態を把握するためには、国別の化石燃料の可採年数の値を正確に把握する必要があります。

4-② 国別の石油消費量の大きい国での石油自給可採年数の値が、石油枯渇の危機を教えてくれます。

4-③ 化石燃料エネルギー源としての天然ガスは、国別にどれだけ使えて、どう使うべきでしょうか?

4-④ 石油、天然ガスに較べて、可採年数が2倍に近く大きい石炭は、これからも途上国における電力生産用燃料として大事な役割を果すと考えるべきでしょう。

(その4)の解説本文;

4-① 化石燃料枯渇の実態を把握するためには、国別の化石燃料の可採年数の値を正確に把握する必要があります

世界の経済成長のエネルギー源となっている化石燃料が枯渇に近づいているいま、世界の経済成長はもはや望むことができないと考えるべきです。これに対して、本稿(そのⅰ)の「はじめに」で述べたように、いや、シェール革命で、シェールガスやオイルがいくらでもあるから大丈夫だと主張される方が大勢居られます。しかし、このシェールガスやオイルは、実際に掘ってみると採掘コストが予想以上に高くつくことから、本稿(その1)、(その2)で述べたように、化石燃料の確認可採埋蔵量の増加には、殆どつながりませんでした。

したがって、これからも化石燃料、特に、その主役である石油の消費が節減されなければ、その採掘可能な資源量(可採埋蔵量)が減少し、その結果、原油の国際市場価格が高騰し、それを使える人や国と使えない人や国との間の貧富の格差を拡大させ、世界平和の侵害の原因につながります。

この国際間の貧富の格差の拡大を防ぐためには、世界の全ての国が協力して、これまで経済成長のエネルギー源として使われてきた化石燃料資源量の消費を節減することで、やがて、やってくる自然エネルギー(国産の再生可能エネルギー(再エネ))主体の世界の経済成長が抑制される社会へと移行せざるを得ません。ところで、この再エネ主体に依存する社会は、先進国と途上国との間に貧富の格差を増大させる要因がなくなる、現状の経済成長を競う資本主義社会とは異なる人類の生存にとっての理想の社会と言ってよいでしょう。

現状の国際間に大きな貧富の格差のある社会から、この成長の終焉がもたらす、格差が最小限に抑えられる、人類にとっての理想の社会へと、スムースに移行するためには、国際政治が正しく機能して、現状で成長のエネルギー源になっている化石燃料資源の消費量を公平に分け合って大事に使う方法を各国に要請しなければなりません。その具体策としては、私どもは、現在、国際的な合意を得て地球温暖化対策として進められている「パリ協定」のCO2の排出削減を化石燃料消費の節減に換えて頂くことを提言しています。

ここでは、この必要性を訴えるために、いま、問題になっている、地球上の化石燃料の枯渇の実態を把握するのに必要な、化石燃料種類の国別の可採年数の値と同時に、私どもがここで定義する自給可採年数の値を明らかにします。これらの把握こそが、人類が、貧富の格差を乗り越えて、平和的に共存できる方法であるとともに、化石燃料資源のほぼ全量を輸入に依存する日本経済が生き残る唯一の道でなければなりません。

4-② 国別の石油消費量の大きい国での石油自給可採年数の値が、石油枯渇の危機を教えてくれます

先に本稿(その1)および(その2 )で述べたように、地球上の化石燃料資源の枯渇を表わす指標としては、化石燃料資源の種類別の確認可採埋蔵量Rの値を生産量Pの値で割った可採年数R/Pの値が用いられています。しかし、この可採年数R/Pの値の計算に用いられている確認可採埋蔵量Rの値は、あくまでも一民間企業としてのBP(British Petroleum )社により推定された値で、本稿(その1 )で述べたように、エネルギー(特に石油)産業界の利害を含んだ思惑にも左右される、科学的な根拠のある値とは言えない値です。しかしながら、現状で,私どもがエネルギー政策の立案のために利用できるデータとしては、現状では、このBP社の値しかありません。このBP社による世界の可採可採埋蔵量の値は、各国の値を集計したものです。

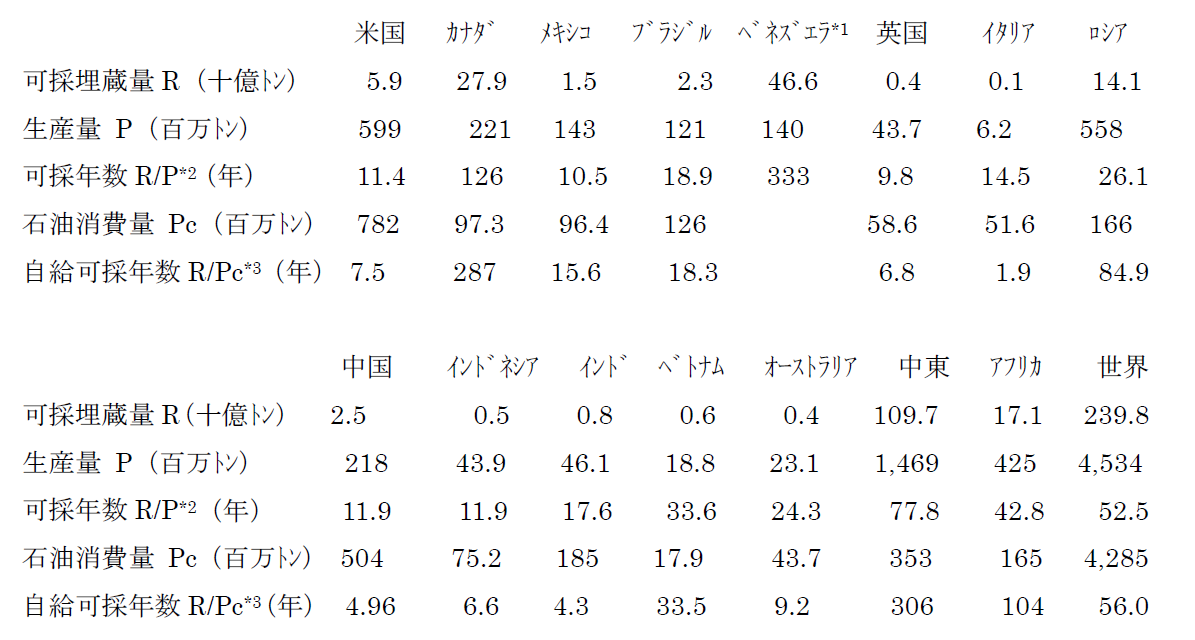

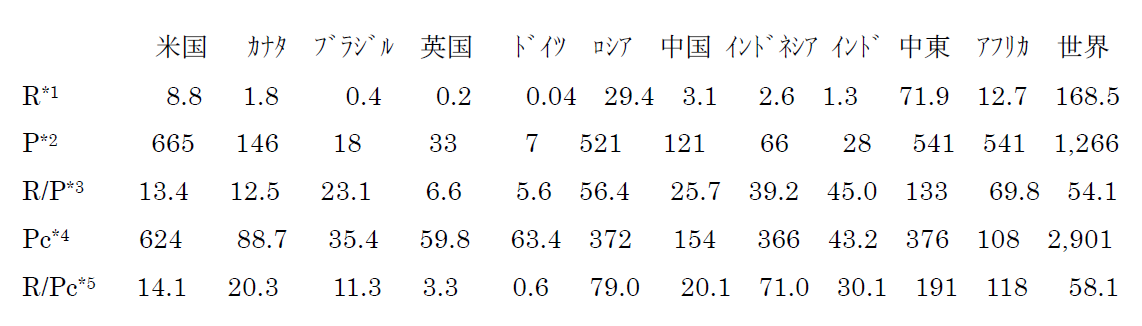

石油(原油)について、この各国の可採埋蔵量の値をその国の生産量で割った値、R/Pの値が、その国の可採年数です。これに対し、このBP社の可採埋蔵量の値Rを、IEA(国際エネルギー機関)が与えている「化石燃料資源換算量で与えられる一次エネルギー消費(化石燃料)」Pcの値で割った値 R/Pcを自給可採年数とよぶことにします。日本エネルギー経済研究所編;EDMCエネルギー経済統計要覧(以下エネ研データ(文献4 – 1 )と略記)に記載のBP社およびIEAのデータから、主な石油の生産国の可採年数 R/Pと自給可採年数R/Pcの計算値を表4 – 1 に示しました。ただし、中東、アフリカについては、エネ研データ(文献4 – 1 )に国別の化石燃料消費の値の記載がないので、地域での値を示しました。また、石油生産力の大きいベネズエラについても、化石燃料消費のデータの記載がないので自給可採年数の値は求められませんでした。しかし、この途上国ベネズエラにとって、原油は重要な輸出商品になっているので、自給可採年数R/Pcの値は、可採年数R/Pcよりは大きい値をとるでしょう。

表 4-1 世界各国の石油の可採年数と自給可採年数(2014年)

(エネ研データ(文献4 – 1 )に記載のBP社のデータおよびIEAのデータ(一次エネルギー消費(石油)の値)をもとに作成)

注 *1;ベネズエラについては、石油消費量のデータの記載がないので、自給可採年数が計算できません*2; 表1中のBP社の可採埋蔵量Rの値は数値が丸めてあるので、このRの値を生産量Pの値で割った値でなく、エネ研データ(文献1)に記載のBP社データの値をそのまま用いた *3 ; 可採埋蔵量の値として丸められた値を用いているので、可採年数の値より精度が低くなります

この表 4 – 1 において、世界の値では可採年数R/Pと自給可採年数R/Pcの値は、本来は一致しなければならないはずですが。その一致が見られません。その理由としては、生産量Pと石油消費量Pcの両者のデータの出所の違いによるとしか、説明できません。このPとPcの不一致は、国別のR/PとR/Pcの比較にも影響しますが、これを補正する方法がないこと、また世界のPとPcの値の差が小さいことから、以下、この表中の値で、国別のR/PとR/Pcの違いについて考察します。

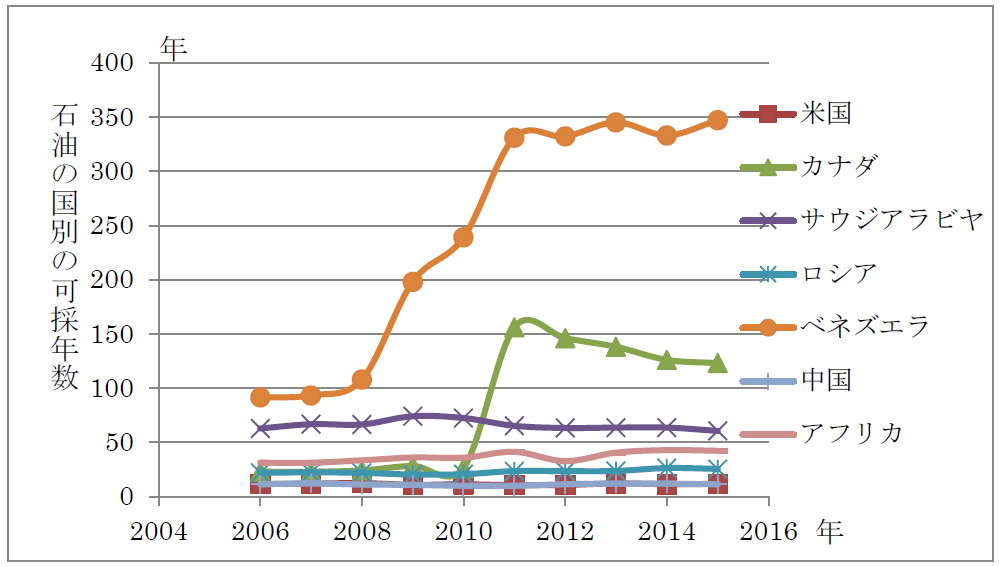

ここで、R/P の値が世界平均値より大きく、かつ、R/Pc>R/Pの国が、すなわち、自国で消費する石油の量が生産量より小さい国が、産油国と見ることができます。この条件を満たす国は、カナダ、ベネズエラ、中東(地域)です。しかし、この3国のうち、カナダとベネズエラは、2010年前後の石油の国際市場価格の異常高騰時に、その確認可採埋蔵量を、したがって、可採年数R/Pの値を、図4 – 1に見られるように、一挙に何倍も急増させた国です。この両国での可採埋蔵量急増の原因としては、本稿(その2 )で述べたように、2005 ~2014年の原油の国際市場価格の異常高騰により、これまで採掘コストが高くて経済的な採掘ができないとしてきた、生産コストの高い重質油が、この国際価格の高騰で採掘可能となると評価された結果と考えることができます。

図 4-1 世界の主な産油国の石油の可採年数(エネ研データ(文献4 – 1 )に記載のBP社のデータおよびIEAのデータ(一次エネルギー消費(石油)の値)をもとに作成)

しかし、石油資源の枯渇による世界経済のマイナ成長が強いられるようになる将来、これら生産コストの高い重質油が、安定な石油の供給減になるとの保証は得られていません。これを、原油の輸入国日本での石油の供給の問題として考えると、結局は、石油の国内資源を持たない日本にとって、その将来の供給を依存できる国は、世界の可採埋蔵量Rの値で46 % と大きな値を占めている中東地域にならざるを得ないでしょう。 次いで、いま、大きな期待を集めているアフリカからの供給ですが、確認可採埋蔵量が中東の1/6程度で、世界の8% 程度しかないうえに、中東に較べて、人口が5倍もあり、将来の経済発展による国内需要量の増加が見込まれるアフリカ(地域)を、世界の石油供給地と考えることは,難しいでしょう。また、国別の確認可採埋蔵量では、ベネズエラ、カナダに次いで世界第3位を占めるロシアも、可採年数は、世界平均の約半分しか占めません。ちなみに、わが国の輸入原油の国別比率では、2015年度の値で、中東が82.5 %、ロシアが8.6 %、アフリカは0.87 %でした。

もう一つ注意すべきは、米国の原油の可採年数R/P と自給可採年数R/Pc の余りにも小さい値です。これは、シェール革命が言われるなかで、その生産量に大きな期待をよせ、掘ってみたら、意外に採掘コストが高くついて、可採埋蔵量が余り増えなかった結果です。表4 -1 に見られるように、生産量が消費量を上回って、石油の輸出国になったと言われていますが、R/Pc>R/Pと、R/Pの値が世界平均を上回るとの石油輸出国の条件は全く満たされていません。特に、自給可採年数R/Pcの値が僅か7.5年と小さいことを考えると、トランプ大統領が掲げる「アメリカ第一」の一国主義で、経済発展を継続することも難しいと考えるべきではないでしょうか。実は、これは、米国だけの問題ではありません。世界の全ての国が、当分は、石油の輸出国(地域)としての中東に依存しなければならない時が当分は続くと考えるべきでしょう。すなわち、地球上に残された中東の石油を、全ての国が、分け合って大事に使うことで、貧富の格差を解消することが、この中東地域を中心に起こっているタリバンに始まりIS(イスラム国)に至る国際テロ戦争を防ぎ、地球上に平和を取り戻して、人類が生き残る唯一の道だと考えます。

4-③ 化石燃料エネルギー源としての天然ガスは、国別にどれだけ使えて、どう使うべきでしょうか?

まず、天然ガスの資源量ですが、上記の石油の場合と同様に、エネ研データ(文献4 -1 )に記載のBP社とIEAのデータから求められる世界の主な天然ガス生産国の国別の可採年数R/Pの値と、自給可採年数R/Pcの値を表4 – 2に示しました。

表4-2 世界各国の天然ガスの可採年数R/Pと自給可採年数R/Pcの値(単位;年、2014年)

(エネ研 データ(文献4-1 )に記載のBP社のデータおよびIEAのデータ(一次エネルギー消費(石油)の値)をもとに計算して作成しました)

注;*1 ;R=可採埋蔵量(十億石油換算トン)*2 ;P= 生産量(百万石油換算トン)*3 ;R/P = 可採年数(年)*4 ;Pc =一次エネルギー消費(天然ガス)(百万石油換算トン) *5 ; R/Pc = 自給可採年数(年)

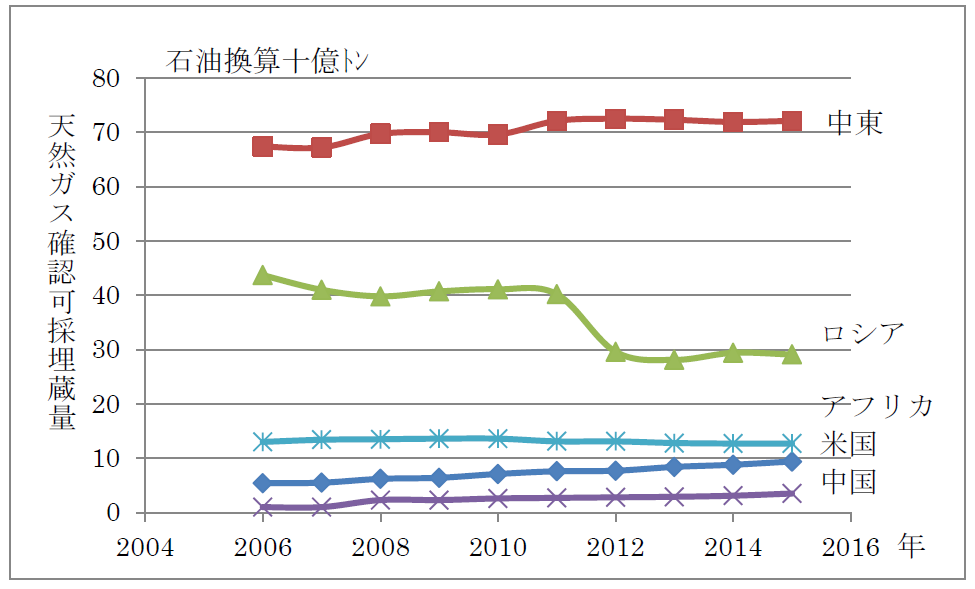

この 表4 – 2から、石油の場合と同様に、R/Pの値が世界平均を上回り、さらにR/Pc >R/Pを与える国を、天然ガスの輸出国と考えると、輸出国(地域)と言えるのは、中東、アフリカ以外には、辛うじて、その地位を保っているロシアだけと言ってよいでしょう。ここで、問題になるのは、シェール革命が言われるなかで、天然ガスの輸出国になったと言われる米国の存在です。天然ガスについての国別の可採埋蔵量の年次変化を示す図4 – 2に見られるように、このシェール革命が言われるなかで、可採埋蔵量を増加させたのは米国だけと言ってよく、ロシアでは、2012年に顕著な減少を示しています。この原因については不明です。

図4-2 世界の主な天然ガスの生産国における可採埋蔵量の年次変化

(エネ研データ(文献4 -1)に記載のBP社のデータをもとに作成)

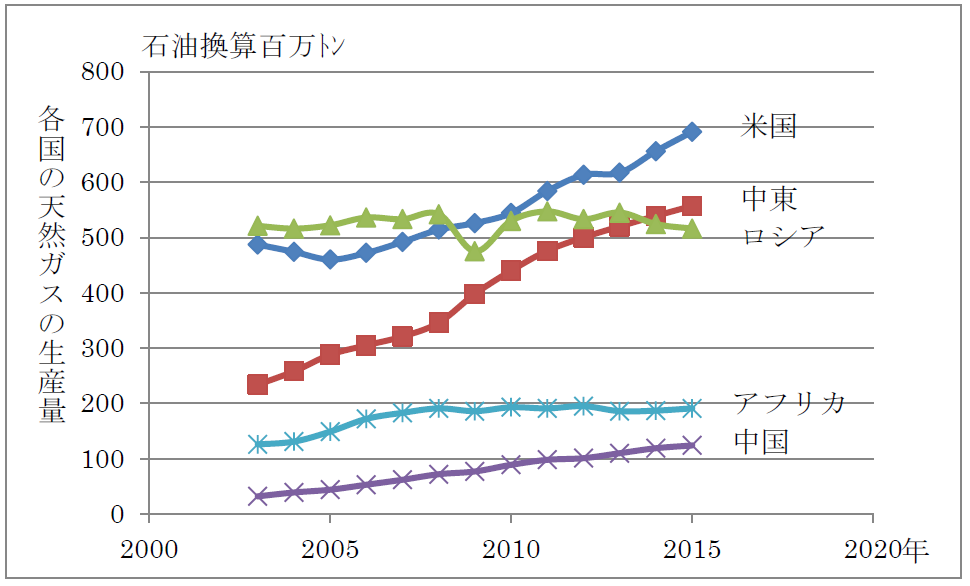

一方、図4 – 3に示すように、このロシア以外では生産量が年次、直線的な伸びを示しています。この原因としては、最近の地球温暖化対策の要請から、主に経済力のある先進諸国が、火力発電用の燃料としての石炭の代替に天然ガスを用いるなど、石炭の使用が天然ガスに置き変ったためと考えられます。オバマ政権下における米国で、この火力発電用の石炭から天然ガスへの置き換えによる石炭の生産量の低下が、「パリ協定」から離脱して石炭関連の産業の復興を訴えたトランプを米大統領の座につかせました。さらに困ったことには、日本政府も、2916年4月の「エネルギー基本計画」の改訂を期に作成した「長期エネルギー需給見通し(経産省)」のなかで、エネルギー安全保障の目的で、この米国のシェールガスを液化、輸入しようとしていることです。しかし、表4 – 2の自給可採年数R/Pc = 14.1年の値を見て頂けばわかるように、米国のシェールガスには、そのような輸出余力はないのです。

図4-3世界の主な天然ガス生産国の生産量の年次変化

(エネ研データ(文献 1 )に記載のBP社のデータをもとに作成)

なお、日本において、国産の天然ガスとして、国内のエネルギー需要の100年~200年分を賄うことができると騒がれている日本近海の海底に存在するメタンハイドレートがあります。数年前、その試掘に成功して以来、いまでも、その採掘・利用に大きな期待が寄せられています。学術調査結果として発表されている日本近海のメタンハイドレートの資源賦存量は7.35兆立方㍍(6.62十億石油換算トン)とありますから、現在(2015年)の国内の天然ガスの消費量(108百万石油換算トン)の61(= 6,620 /108) 年分ほどあることになります。しかし、このメタンハイドレートは、BP社が公表している確認可採埋蔵量のなかには入っていません。それは、固体状のメタンハイドレートを加熱・ガス化して深海底から取り出すには、大きな技術的な困難が予想され、現状では、実用化可能な採掘コストを推定することができないからです。先の試掘結果では、その採掘コストは、太陽光発電のコストと同じくらいとされていましたが、これでは、今後、科学技術の進歩によって採掘コストが多少下がとしても、米国のシェールガスと同様、このメタンハイドレートが、現在、開発中の国産の再エネ(自然エネルギー)との価格競争に勝って、現代文明社会のエネルギー源として使われることはないと考えるべきです。

4-④ 石油、天然ガスに較べて、可採年数が2倍に近く大きい石炭は、これからも途上国における電力生産用燃料として大事な役割を果すと考えるべきでしょう

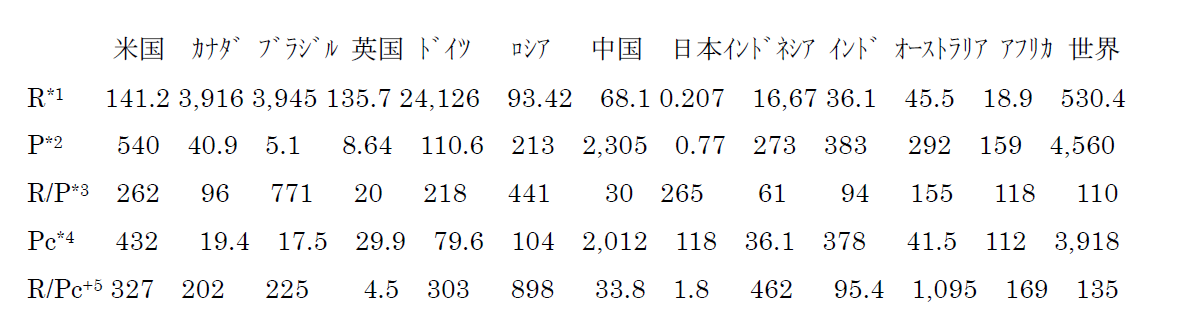

石炭についても国別の可採年数R/Pおよび自給可採年数R/Pcの値を計算して表4 -3に示しました。表4 – 1の石油、表4 – 2の天然ガスとは違って、この石炭の場合は、その可採年数R/Pの値が、世界平均を上回っている国が多数あります。R/Pの値が世界平均値より大きい上に、R/Pc > R/Pと輸出国の条件を満たす国が、米国、ドイツ、ロシア、インドネシア、オーストラリア、アフリカ(地域)など多数あります。日本もR/P = 265年と大きな値を示します。しかし、かつての北海道の炭鉱地帯で、露天掘りで採掘できる少量の石炭が地元の火力発電用燃料として使われているようで、自給可採年数R/Pcの値は、僅か1.8 年ですから、炭鉱閉鎖後苦境にあえぐ地域経済再興のための僅かな役割しか果たしていません。

いま、世界で、地球温暖化対策としてのパリ協定の実行のなかで、CO2排出量が多いとして、嫌われ者になっている石炭ですが、国際市場価格を表わす2015年度の輸入CIF価格の比較では、単位発熱量当たりの石炭の価格は、石油の1/3.5、天然ガス(LNG)の1/3.6程度安価です(エネ研データ(文献4 – 1から))。このエネルギー源としての安価な特徴を生かすことで、石炭を利用できる用途では上手に利用すべきです。その典型例が火力発電用の燃料としての利用です。

エネルギー資源の石炭としては、発電用の一般炭のほかに、製鉄用の原料炭がありますが、BP社の世界における石炭の生産量のなかの両者の割合は示されていません。参考として、2015年度の国内の用途別の石炭需要量の比率を求めて見ると、電気業が46.8 %、鉄鋼業が35.6%、その他が17.8%となっています。

エネ研データ(文献4 – 1 )に記載のIEAデータによれば、2014年の世界の火力発電用の石炭の一次エネルギー消費(合計)のなかの一次エネルギー消費(石炭)の比率は57,1 % です。次いで、IEAデータから、2014年の電源構成のなかの化石燃料中の石炭の比率を計算してみると、世界平均の67.5 % に対し、先進国主体のOECD34が、59.9%、途上国主体の非OECDが、64.7%と、途上国での発電用の石炭利用の比率が、やや高くなっています。さらに、日本での40.5%に対し、中国は97.5%です。さらに、この日本で発電用に高価な石油が17.7%も使われていますが、こんな国は世界中探しても、石炭の生産量が少ない中東以外にはありません。第二次大戦後の日本経済の高度成長期には単位発熱量当たりに最も安価な石油が火力発電用燃料として用いられるようになり、原油の生焚き火力発電まで行われました。今から考えるともったいないことです。本稿(その2 )に記したように、1973年に始まった石油危機により、原油価格が、一挙に十倍以上に跳ね上がった後でも、この石油火力発電の設備の石炭火力への切り替えには時間かかり、いまでも、電源構成のなかでの低い石炭利用の比率のために、世界一高い電気料金を強いられています。

表 4-3 世界各国の石炭の可採年数と自給可採年数

(エネ研データ(文献4-1 )に記載のBP社のデータおよびIEAのデータ(一次エネルギー消費(石油)の値)をもとに作成)

注;*1 ;R=可採埋蔵量(十億石油トン)*2 ;P= 生産量(百万石油トン)*3 ;R/P = 可採年数(年)*4 ;Pc = 一次エネルギー消費(石炭)(百万石油トン) *5 ; R/Pc = 自給可採年数(年)

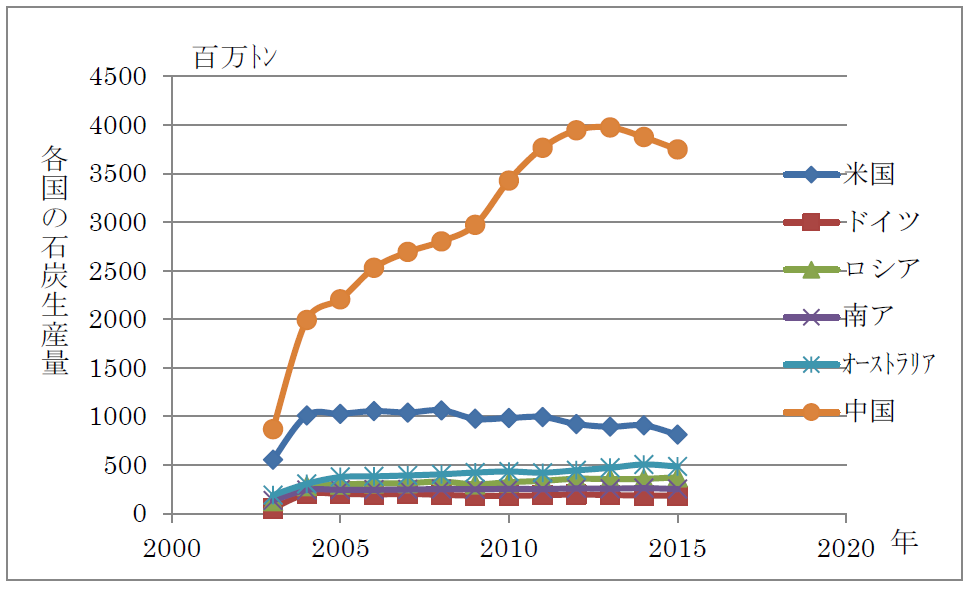

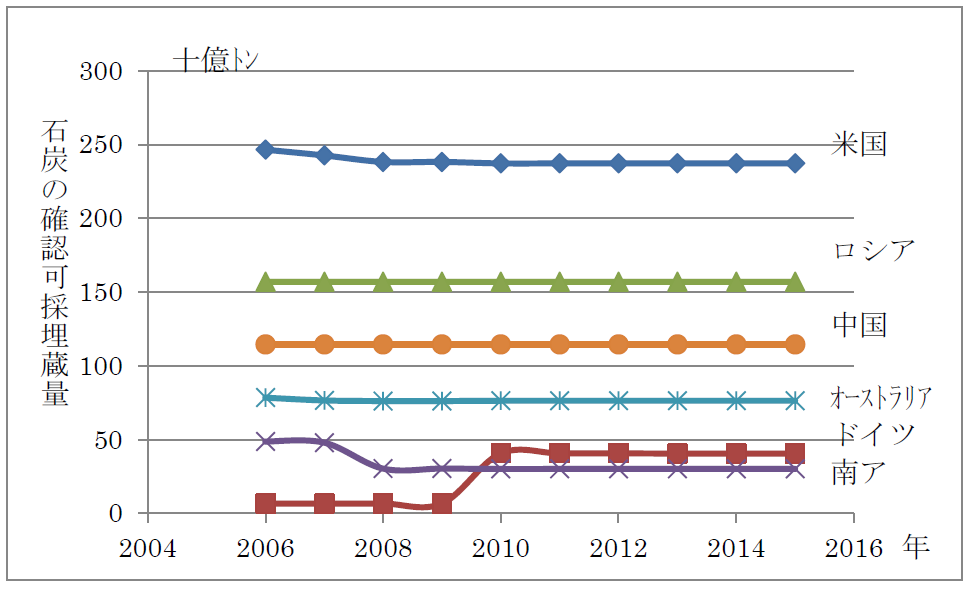

なお、石炭と言えば、その使用による大気汚染の問題が大きく取り上げられている中国での使用が問題になります。図4 – 3に示す国別の生産量の年次変化に見られるように、中国での伸びが際立っています。これは、中国における最近の高度成長の結果によるものですが、表4 – 2に見られるように、中国の確認可採埋蔵量の値は世界の12 % 程度(2014年)と小さいために、図4 – 5 に示す確認可採埋蔵量の値も年次減少傾向にあり、2014年の可採年数R/Pの値は30年と世界平均の1/ 3以下になっています。なお、製鉄用の原料炭の一部を除いて、石炭消費の大部分は、国産に依存しているために、表4 – 3に示す自給可採年数も33.8年と小さい値になっています。これは、これまで、成長のエネルギー源の大きな比率を石炭に依存してきた中国のエネルギー政策にとっての大きな問題です。

図 4-4 国別の石炭の生産量の年次変化(エネ研データ(文献4 – 1 )に記載のBP社のデータをもとに作成)

図 4-5 国別の石炭の確認可採埋蔵量の年次変化(エネ研データ(文献4 -1 )に記載のBP社のデータをもとに作成)

<引用文献>

4-1. 日本エネルギー経済研究所計量ユニット編;EDMCエネルギー・経済統計要覧、2009 ~2017年版、省エネセンター、

ABOUT THE AUTHER

久保田 宏;東京工業大学名誉教授、1928 年、北海道生まれ、北海道大学工学部応用化学科卒、東京工業大学資源科学研究所教授、資源循環研究施設長を経て、1988年退職、名誉教授。専門は化学工学、化学環境工学。日本水環境学会会長を経て名誉会員。JICA専門家などとして海外技術協力事業に従事、上海同洒大学、哈爾濱工業大学顧問教授他、日中科学技術交流による中国友誼奨章授与。著書(一般技術書)に、「ルブランの末裔」、「選択のエネルギー」、「幻想のバイオ燃料」、「幻想のバイオマスエネルギー」、「脱化石燃料社会」、「原発に依存しないエネルギー政策を創る」、「林業の創生と震災からの復興」他

平田 賢太郎;日本技術士会 中部本部 副本部長、1949年生まれ、群馬県出身。1973年、東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻修士課程修了。三菱油化(現在、三菱化学)株式会社入社、化学反応装置・蒸留塔はじめ単位操作の解析、省資源・省エネルギー解析、プロセス災害防止対応に従事し2011年退職。2003年 技術士(化学部門-化学装置及び設備)登録。