化石燃料枯渇後のエネルギー政策について――アベノミクスのさらなる成長を支えるための原子力の利用を訴える矛盾だらけの経産省の「長期エネルギー需給見通し 2017年 7月」――これでは日本は救われません

東京工業大学 名誉教授 久保田 宏

日本技術士会中部本部・事務局長 平田 賢太郎

(要約)

① はじめに; 3.11福島の原発事故で失われた原発の再稼動を前提とした「エネルギー基本計画」の実行を訴えるのが矛盾だらけの「長期エネルギー需給見通し、平成27年7月、経産省(以下「需給見通し」と略記)」です

② 破綻しつつあるアベノミクスのさらなる成長戦略を維持するためには、原子力エネルギーがどうしても必要だとする経産省官僚の作文、これがこの「需給見通し」です

③ この経産省のエネルギーの「需給見通し」では、経済成長を支えているエネルギーが、化石燃料資源量換算の一次エネルギー消費量で表されるべきことが、正しく理解されていません

④ このエネルギーの「需給見通し」に記載された2030年度の最終エネルギー需給量見通しの推定方法は科学技術的に納得できるものではありません

⑤ この「需給見通し」に示された一次エネルギー変換量で表わされた2030年度のエネルギー源種類別の構成比率の想定は、アベノミクスが要請する「さらなる成長」のための原子力エネルギー利用の拡大を合法化するためと考えられます

⑥ アベノミクスのさらなる成長に必要な原子力の役割を強調するために、3.11以前の原発電力を含んだ「電源構成」のベストミクスがつくられています。これでは、全ての原発の再稼働が必要になります

⑦ 化石燃料枯渇後の「エネルギー需給」の最終目標は、経済成長を抑制した上で、財政の均衡を保ちながら原子力を含まない国産の再エネのみに依存することになるべきです。したがって、この「需給見通し」が想定している2030年度のエネルギー供給でも原子力は排除されなければなりません

(補遺); エネ研データ(文献1 )に記載の国内の最終エネルギー消費の値からの一次エネルギー消費の値の算出方法

(解説本文)

① はじめに; 3.11福島の原発事故で失われた原発の再稼動を前提とした「エネルギー基本計画」の実行を訴えるのが矛盾だらけの「長期エネルギー需給見通し、平成27年7月、経産省(以下「需給見通し」と略記)」です

昨年4月に閣議決定された「エネルギー基本計画」を受けて総合資源エネルギー調査会基本政策分科会「長期エネルギー需給見通し」小委員会が設置され、そこでの検討結果としてまとめられたのが、表記の経産省の「エネルギー需給見通し」です。

ここでの、最大の問題点は、この「需給見通し」の「はじめに」にもあるように、“「3.11福島の事故に端を発した国民のなかの、原発は即廃止、いずれは廃止、いや、引き続き必要だなど原発の存続・廃止を巡る様々な意見が表明され、議論が行われてきているが、政府は、これらの様々な議論を正面から真摯に受け止めなければならない」としたうえで、小委員会を公開としたほか、エネルギーミクスの意見箱を儲けて、寄せられた意見を小委員会に報告し、パブリックコメントも行って、以下にまとめた。”とあります(以上、私どもによる要約)。

この「エネルギー需給見通し」の「1.長期エネルギー需給見通しの位置づけ」に記述されているように、エネルギー政策の基本的視点である安全性、安定供給、経済効率、および環境適合の全てに関連して、3.11福島の結果、失われた原発電力の復活の可否が、いま、わが国のエネルギー政策の大きな問題点になっていることは確かです。

しかし、先の「エネルギー基本計画、2016年4 月」と、この経産省の「需給見通し」を読み較べてみて、後者の「需給見通し」をもとに、日本のエネルギーの基本政策が推進されることに、私どもは、大きな不安を持たざるを得ません。

以下、この「需給見通し」のなかの主として、「3. 2030年度の需給構造の見通し」についての記述の矛盾点、問題点について、科学技術者の視点からの指摘をさせて頂きます。

② 破綻しつつあるアベノミクスのさらなる成長戦略を維持するためには、原子力エネルギーがどうしても必要だとする経産省官僚の作文、これがこの「需給見通し」です

物価を2 % 上昇させて、デフレを脱却し、景気の回復を図ることで、選挙の票を集め、政治権力を維持しようとするアベノミクスのさらなる成長戦略は、いま、完全な行き詰まりを見せています。このなかで、何としても、アベノミクスの成長戦略を継続するためのエネルギーを確保する必要があるとして、政治が経産省の官僚につくらせたのが、このエネルギーの「需給見通し」だと考えてよいでしょう。

現代文明社会を支えるエネルギーの主体を供給している化石燃料資源が枯渇を迎えようとしているなかで、果たして、このアベノミクスの掲げる「さらなる成長」の継続は可能でしょうか?ただし、ここで、化石燃料資源の枯渇とは、利用可能な資源量が少なくなり、それを使えない人や国が出て来ることです。

ところで、この長期エネルギーの「需給見通し」のなかで、長期を2030年度としていますが、一方で、現在を、2013年度としていますから、それは、17年先のことになります。確かに、いま、変化の激しい世の中で、現状から将来を予測する時、17年位先を「長期」とするのは妥当かも知れません。しかし、日本エネルギー経済研究所編の「EDMCエネルギー経済統計要覧(以下、エネ研データ(文献1 )と略記)記載のBP(British Petroleum)社のデータによれば、エネルギー資源としての化石燃料資源の2014年末の可採年数(経済的に採掘可能な年数)が、石油で50.7年、天然ガス52.8年、石炭114年と与えられていることを考えると、この現在から17年後の2030年は、今世紀末と予想される化石燃料の枯渇後に至る過渡的な、比較的現在に近い時点と考えざるをえません。したがって、本来であれば、この今世紀末までに予測される、エネルギー資源枯渇後のエネルギー需給見通しのあるべき姿を想定したうえで、そこに至る前の2030年度でのエネルギー需給の見通しを、化石燃料枯渇後の最終目標にどう繋げていくかを考察・検討すべきであると考えます。

具体的に言えば、いま、エネルギー政策上、最も問題になっている、原子力エネルギーについて、今世紀末に予想される化石燃料の枯渇後には、どうしてもそれが必要と考えるか、いや、使うべきでないと考えるかで、この2030年度時点でのエネルギーの「需給見通し」のなかの原子力利用の在り方が根本的に違ってくるはずです。

③ この経産省のエネルギーの「需給見通し」では、経済成長を支えているエネルギーが、化石燃料資源量換算の一次エネルギー消費量で表されるべきことが、正しく理解されていません

このエネルギーの「需給見通し」において、「3.2030 年度のエネルギー需給構造の見通し ( 1 ) エネルギー需要及び一次エネルギー供給構造」の記述のなかでは、「エネルギー需要」の値が最終エネルギーの値で、「一次エネルギー供給」の値が一次エネルギー消費量で与えられています。

現代資本主義社会の経済成長を支えているエネルギー源の主体の化石燃料資源が枯渇を迎えようとしているなかでは、経済と関連してエネルギーを論じる際には、その「エネルギーの値」は、「化石燃料資源量換算の一次エネルギー消費量」で与えられるべきとするのが私どもの考えです。ところが、このエネルギー「需給見通し」では、上記したように、このような「エネルギー量」の「化石燃料量換算の一次エネルギー消費量」への統一がなされていません。

何故、私どもが、これを問題にするかと言うと、私どもが使う「エネルギー」は、「電力」と「電力以外(熱)」とに大別できて、文明の発達とともに、この「電力」として用いられるエネルギーの比率が、年次増加していますし、これからも増加するはずだからです。それは、化石燃料代替として、その利用が期待されている原子力および再生可能エネルギー(再エネ)の利用形態は「電力」が主体だからです。一方、「電力以外」としての使用の対象の主体となる再エネのバイオマスの利用可能量には大きな量的な制約があります。ところが、このバイオマスのエネルギー利用可能量が正確に把握されないままに、いま、国際的な合意のもとで進められている地球温暖化対策としての低炭素化社会の実現のためとして、化石燃料(石油)の主要な使用先である自動車用燃料を、石油の枯渇に備えて、バイオマス(農作物)からつくられるバイオ燃料で代替しようとする試みがなされました。結果として、このバイオ燃料の利用は、その利用可能量の制約から幻想に終わりました。以上、詳細は、私どもの一人らの著書(文献2、文献3)をご参照ください。

したがって、化石燃料代替の再エネの主体は電力として与えられますから、「一次エネルギー消費(合計)」のなかの「一次エネルギー消費(電力)」の比率、すなわち、一次エネルギー基準の「電力化率」の値が、今後、年次増加することになります。したがって、エネルギー需給の将来予測では、この「電力化率」の年次上昇が考慮されなければなりません。

もう一つ、現在、エネルギー資源としての化石燃料のほぼ全量を輸入に依存しなければならない日本にとって、経済との関連でエネルギーを論ずる時に、そのエネルギーが、「化石燃料資源量換算の一次エネルギー消費量」で表されなければならない理由があります。それは、例えば化石燃料の代替として国産の再エネを使用した場合、特に、日本の場合、それだけ化石燃料の輸入量が減少し、貿易収支の改善に貢献して、日本経済にとってプラスになるからです。

では、何故、このエネルギーの「需給見通し」のなかで、当然、行われなければならない「化石燃料資源量換算の一次エネルギー消費量」への統一使用が行われないのかと言うと、多分、エネルギー政策の立案の担当者が、上記した、この「化石燃料資源量換算の一次エネルギー消費」の概念を正しく理解して居られないからではないかと思われます。特に、「電力」について、私どもが直接計量できる発電量の値から、この「一次エネルギー消費量」の値を計算する方法が知らされていないからではないかと考えます。

本来であれば、この「一次エネルギー消費」の概念は、国内外のエネルギー経済の統計データを詳細に記載した「エネ研データ(文献1 )(先に(本稿②で)引用)」に、その具体的な方法が記載されていなければならないはずなのですが、それが、なされていません。

ここでは、このエネ研データ(文献1 )に記載の一次エネルギー消費と最終エネルギー消費のデータから、私どもが想定している「最終エネルギーの値を一次エネルギーの値に換算する方法」を、本稿の(補遺)として、その概要を記述しました。

④ このエネルギーの「需給見通し」に記載された2030年度の最終エネルギー需給量見通しの推定方法は科学技術的に納得できるものではありません

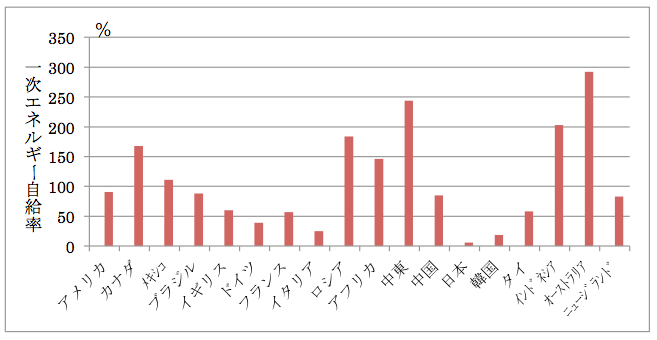

上記したように、このエネルギーの「需給見通し」では、現在(2013年度)の最終エネルギーの値と対比して与えられている2030年度のエネルギー需給量の値が、最終エネルギーと一次エネルギーの両方で与えられています(「需給見通し」のp.5の図参照)。

そのなかで、最終エネルギーで与えられている2013年度と2030年度の値の比較では、2013 ~ 2030年度の17年間に、年平均1.7 %の経済成長率を想定し、この成長によるエネルギー需要の増加を見込むなかで、徹底した省エネの推進による石油危機時なみのエネルギー効率の改善を見込んで、対策前(2013年度)の13 % 減程度を見込むとして、2013年度の最終エネルギー需要の値が361百万kℓ(石油)から2030年度の320百万kℓ(石油)に変化する、すなわち、2030年度の対2013年度のエネルギー増加比率を0.886 ( = 320 / 361 ) 倍としています。

これを数式で表わせば、

(2013 ~ 2030年度の17年間のエネルギー需要増加の比率 0.886 )

=(2013 ~2030年度の17年間の年度ごとの平均エネルギー増加比率の17 乗) ( 1 )

となります。

したがって、この ( 1 ) 式を満たす(2013 ~ 2030 年度の17年間の年度ごとの平均エネルギー増加比率)の値は、(0.997)17 = 0.887から、0.997となります。すなわち、(2013 ~ 2030年度の17年間の年平均の成長率 +1.7%によるエネルギー消費の増加を上回る省エネ効果があって、2013 ~ 2030年度の17年間に年平均 -0.3 % ( = 0.997 – 1 ) 程度のエネルギー減少が起こるとしていることになります。

しかし、この値の想定には、特別の根拠があるとは思えません。それは、経済成長にともなうエネルギー需要の増加と、省エネ効果によるエネルギー需要の減少は、ともに、経済活動の結果であって、エネルギー政策の実行によって、これらの値を任意に変えることはできないからです。できることがあるとしたら、それは、例えば、2030年度のエネルギー需要の目標値を設定して、それに向って、せいぜい努力することです。

また、エネルギー需要に影響する因子としては、この「需給見通し」に記載されている経済成長に伴うその増加、省エネ努力によるその減少のほかに、実は、近年、先進国の一員としての日本においては、エネルギー消費の大きい産業の途上国への移転(産業のグローバル化)によって、エネルギーを消費しないで経済成長を図る(国内総生産(実質GDP)を上昇させる)ことができる仕組みができていることに注意する必要があります。

これら、複雑に絡み合った三つの因子によって、エネ研データ(文献1 )に記載のIEA(国際エネルギー機関)のデータをもとに作成した図 1に示すように、エネルギー消費と、GDPの変化の間に、先進諸国での国別に異なるいささか奇妙な関係が出てきます。

注;プロットポイントは、下から1971,1973,1980,1990,2000,2005,2010.2012,2013年の値

図 1 先進諸国の一人当たりのエネルギー消費と一人当たりの実質GDPの関係、

(エネ研データ(文献1 )に記載のIEAデータをもとに作成)

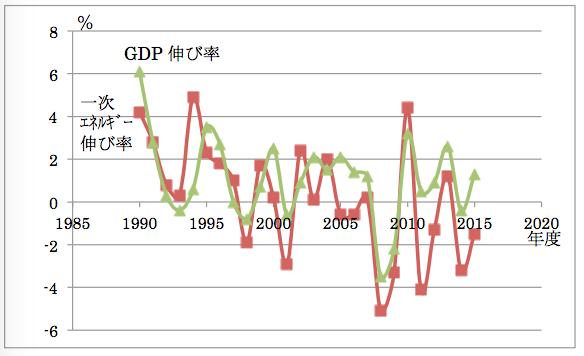

このような不確定な要因が多いなかで、将来のエネルギー需要を想定することは、到底、不可能です。すなわち、これまでのエネルギー需要と経済成長率の年次変化を参考にして、将来予測を行う以外に方法はないと考えるべきです。 エネ研データ(文献 1 )から、1990 ~ 2015年度の最近5年間の「経済成長率(実質 GDP)の伸び率」と「一次エネルギー国内供給の伸び率」の 年次変化を図2 に示します。

注;GDPおよび一次エネルギーの「伸び率は、当年の値と前年の値の差を前年の値で割って求められる百分率、%として、エネ研データ(文献1 )に与えられています

図 2 国内総生産(実質GDP)の伸び率および一次エネルギー国内供給の伸び率の

年次変化(エネ研データ(文献1 )に記載のデータをもとに作成)

この図 2 に見られるように、GDPおよび一次エネルギー供給の伸び率は、毎年のように大きく変動しますが、2005年度以降、一次エネルギー供給の伸び率はマイナスになっていると見てよいと思います。したがって、この図 2の年次変化の延長として考えられる2013 ~ 2030年度の17年間の平均のエネルギー需要の増加比率の値は、この「需給見通し」にあるように、マイナスになるとの推定は、一応、妥当性はあるとは考えられますが、それが-0.3 % (上記した私どもの推定値)になるとの科学的な根拠は何処にもないと考えるべきです。

⑤ この「需給見通し」に示された一次エネルギー変換量で表わされた2030年度のエネルギー源種類別の構成比率の想定は、アベノミクスが要請する「さらなる成長」のための原子力エネルギー利用の拡大を合法化するためと考えられます

先に(本稿③で)述べたように、このエネルギー「需給見通し」では、エネルギーの値として、最終エネルギーと一次エネルギーの値が混用されていますが、経済を支配するエネルギー量としては、最終エネルギーの値を一次エネルギーへの値に変換する必要があります。

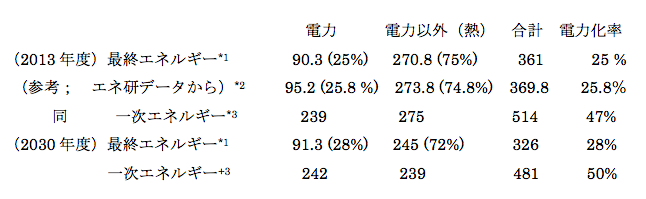

この「需給見通し」に記載された「エネルギー需要」の値は、表1 に再録して示したように、2013年度の最終エネルギー消費は361百万kℓ(石油)で、最終エネルギー(電力)はこの値の25 % の90.3 ( = 361×0.25 ) 百万kℓ で、この値を本稿の(補遺)に記した最終エネルギー(電力)の一次エネルギー(電力)への換算係数f = 0.378(2013年度以降の値)を用いて計算すると、一次エネルギー(電力)= 239(=90.3 / 0.378 )百万 kℓ となります。一方、最終エネルギー(電力以外)は、合計の75 %、270.8 ( = 361×0.75 ) 百万 kℓ から、一次エネルギー(電力以外)= ( 270.8 kℓ) ×(換算係数g = 1,017 )= 275 kℓ と計算され、一次エネルギー(合計)= 514 ( = 239 +275 ) kℓ となります。同様の計算を、2030年度について行うと、この「需給見通し」に記載されている「エネルギー需要」の最終エネルギーから換算される一次エネルギーの値は、表 1に示すよう481百万kℓ となり、この「需給見通し」に記載されている「一次エネルギー供給」の値489 百万kℓ程度とほぼ一致します。

以上から、私どもが本稿の(補遺)に示した最終エネルギーの一次エネルギーへの換算の手法が、この「需給見通し」の作成のなかでも用いられていると考えられます。

表 1 エネルギーの「需給見通し」に記載された「エネルギー需要」の値の一次エネルギー消費の値による表現、単位;百万kℓ(石油)程度、カッコ内数値は対合計百分率

注 *1 ; 「需給見通し」のp.5に記載の図中に示された値、および、その値から計算した値、例えば、(最終エネルギー(電力))=(合計;361 百万kℓ)×(25%) = 96.3 百万kℓ *2 ;エネ研データ(文献 1 )に記載の値 *3 ;「(補遺)の最終エネルギーの一次エネルギーへの換算方法」を用いて算出した。例えば、一次エネルギー消費(電力)=(最終エネルギー(電力)/(電力の一次エネルギー換算係数 f = 0.378 )、一次エネルギー消費(電力以外)=(最終エネルギー(電力以外)× (電力以外の一次エネルギー換算係数g =1.017)

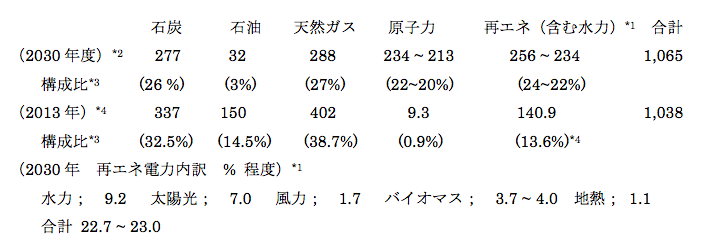

次いで、この「需給見通し」のp.5の図に示された2030年度のエネルギー源種類別のエネルギー消費の構成比から計算されるエネルギー源種類別の一次エネルギー消費量の値と、これと比較できる2013年度の値を表2 に示しました。

表 2 エネルギー源類別の一次エネルギー消費量と、同構成比(対合計百分率)

(2013年度のデータはエネ研データ(文献1 )に記載のIEAのデータから、

2030年度の値は「需要見通し」に記載の値)

注; *1; 在来の水力発電を含んでいる *2 ;エネルギー自給率、(原子力)+(再エネ)の値を(合計)で割って求めた *3;「需給見通し」に記載された一次エネルギー消費(合計)の値と、その対合計百分率の値(*4 に記載)から計算した値 * 4;エネ研データ(文献1 )に記載のIEAデータの値

ただし、本稿(補遺)にも指摘しましたように、エネ研データ(文献1 )に記載されているこのエネルギー源種類別の最終エネルギーの一次エネルギーへの変換の計算に用いられている方法では、国内と国際(IEAデータのもとになっている)とで、化石燃料を用いた火力発電以外の原子力や再エネ電力の換算係数の値に違いがあります。本来であれば、ここでとりあげられている国内の一次エネルギーについては、国内の換算方式に統一して、2013年度と2030 年度の比較を行うべきですが、表2の表示では、それを行っていません。

したがって、定量的な比較には、精度上の問題がありますが、この「需給見通し」のなかの2030年度の一次エネルギー消費の値、および、そのエネルギー源種類別の構成が、現在(2013年度)の日本のエネルギー政策の計画立案のあるべき方向を示しているかどうかの検討は一応可能であると考えることはできます。

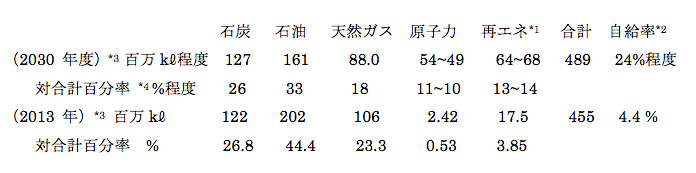

すなわち、現在、エネルギー源として用いられている化石燃料の消費量を可能な限り少なくし、その代替として、現在、国産とされている原子力や再エネの利用量をできるだけ増やすことで、表2中に示されているエネルギーの自給率が2013年の4.4 %から2030年度の24 %程度 まで増加しています。しかし、これを、図3 に示したIEAのデータとして示されている各国のエネルギー自給率の値と比較すると、余りにも低い上に、化石燃料資源の枯渇が予想される今世紀末に全ての国に要請されるべき自給率100 % の値と対比して、どう考えたらよいのかが、「需給見通し」のなかでは検討されていません。

図 3 各国の一次エネルギー自給率、2014 年

(エネ研データ(文献1 )に記載のIEAデータをもとに作成)

すなわち、この表2に示された2013年と2030年度のエネルギー自給率の値の比較から判るように、このエネルギーの「需給見通し」は、アベノミクスが要請するさらなる成長のエネルギーとして、原発の再稼働、さらには、化石燃料の枯渇に備える原発の新増設までをエネルギー政策のなかで合法化して、国民に認めさせようとしていると考えられます。

⑥ アベノミクスのさらなる成長に必要な原子力の役割を強調するために、3.11以前の原発電力を含んだ「電源構成」のベストミクスがつくられています。これでは、全ての原発の再稼働が必要になります

このエネルギーの「需給見通し」では、上記した(本稿②)安全性、安定性、経済効率化および環境適合に関する政策目標を同時に達成するなかで、徹底した省エネ(節電)の推進、再エネの最大限の導入、火力発電の効率化を進めつつ、原発の依存度を可能な限り低減することを基本方針とした上での、べストミクスとも言われる2030年度の「電源構成」について提示しています。

具体的には、先ず、「需給見通し」のp.7 に示された図中の2030年度時点の電力需要量の想定を、上記(本稿④)の最終エネルギー需要におけると同様の方法を用いて推定しています。すなわち、2013 ~ 2030年度の17年間の平均 1.7 % の経済成長による電力需要の増加から、対策前(2013年度)の17 % の省エネ(節電)効果を差し引いた結果として、2013年度の電力需要の値9666億kWhが2030年度に9808億kWhに増える、すなわち、1.015 ( = 9808 / 9666 ) 倍になるとしています。

この場合も、上記(本稿④)における最終エネルギー需要の増加の場合と同様、2013 ~ 2030年度の17年間の電力需要の平均増加比率を0.09%/年とすることで、(1+0.0009)17 =1.015 として、2030年度の対2013年度の電力需要の増加倍率が計算されます。

しかし、この電力の場合、エネ研データ(文献1 )から、最近(2011 ~ 2015年度)の実際の電力需要の平均増加比率の値は-2.4 %/年と計算されますから、2030年度までの17年間の年ごとのエネルギーの平均増加比率が+0.09 %/年とプラスにずるためには、電力化率の上昇を図るようなエネルギー政策、例えば運輸部門における電気自動車の普及の拡大 (EVシフト)が採られるなどとの想定がなされていると考えられます。

さらには、この「需給見通し」に記載の2030年度の電源構成としては、その値がどのようにして求められたかが示されないままに、総発電量の異なる、しかも、その値が、上記の2013年度との比較で想定した値9808 億kWhとも異なる2 通りのデータが示されています。ここでは、総発電量が少ないケースを採用して、電源構成のデータを表3に再録しました。なお、この表 3 には、同時に、比較のためにエネ研データ(文献1 )に記載のIEAデータとして与えられている2013年の電源構成のデータも示しました。

表 3 2030年度の電源構成と再エネ電力内訳 % 程度、および2013年の電源構成の比較、電力の単位億kWh程度(エネルギーの「需給見通し」の2030年度の値と、エネ研データ(文献1 )に記載のIEAデータからの2013年の値)

注; *1 ;新エネルギーともよばれる再エネに水力も含んでいる *2;「需給見通し」に記載の2030年度の値、:* 3 ;エネルギー源種類別の発電量比率、*4;エネ研データに記載のIEAデータ、2013年の値 *5;通常、再エネのなかに含まれていない在来型の水力が7.5 % 含まれている

この表3 に示す2030年度の電源構成のなかの原子力の値は、国際的に要請されている地球温暖化対策としてのCO2の排出削減を目的とした「パリ協定」のために国が決めた自主的な目標を達成する目的でつくられたものと考えられます。すなわち、2030年度の総発電量が2013年度と余り変わらないと想定した上で、CO2排出削減のための発電用の化石燃料資源量の削減分を、再エネ電力で賄おうとしましたが、2030年の時点ではそれが間に合わないと判断し、その不足分を原子力発電で賄うとして、その原発電力の値が、2030年度総発電量のなかの、すなわち、電源構成のなかの22 ~ 20 % 程度になるのです。

しかし、このために導入しなければならない原発電力量は、213 ~ 234 億kWh(表 3 の値)となり、3.11福島の事故前の2010年の原発発電量288 億kWh の70 % 程度にも達しますから、いま政府が進めている原発の再稼働だけでは足りなくて、原発の使用期間の40年から60年への延長、さらには新増設も進めなければならないことになります。

表3には、また、2030年度に導入が想定される再エネ電力の種類別内訳比率のデータも再録しました。現在、この再エネ電力の主体となっている出力変動の大きい太陽光や風力発電をバックアップするためとして、国内総発電量の1.1 %を供給する地熱発電とともに、バイオマス発電を3.7 ~ 4.0 % 導入するとしています。問題は、このバイオマス発電です。現在、建設用材等の木材の国内需要の70 % 近くを輸入に依存する日本で、林野庁が主導して進められているバイオマス発電では、国内の総発電量の僅か0.3 %程度しか賄えていない状況のなかで、経済的な理由から、原料木材を輸入に頼らなければならなくなっています。私どもの計算(文献5参照)では、国内の森林が国土面積の7割近くを占める日本で、木材自給率100%を達成して、この木材利用での廃棄物を用いたバイオマス発電での発電可能量は、現在の国内発電量の僅か0.58 % にしかなりません。バイオマスのエネルギー利用では、先に(本稿②)も述べたように、その量的な制約が大きいからですが、このような指摘を行う人は誰も居ません。

この表3に示した2030年度の再エネ電力の内訳には、他にも問題があります。それは、太陽光発電の総発電量に対する比率 7 % の値です。現在(2013年度)、総発電量の2.2%程度と推定されている太陽光発電の値を、2030年度に、この 7%にすることは、さほど難しくないように思われるかも知れません。しかし、化石燃料を用いた火力発電の発電コストの何倍もの買取価格を設定することで、電力料金の値上げを行わなければならない「再生可能エネルギー買取価格制度(FIT制度)」を適用しての太陽光発電の利用拡大は、いま、政府によるこの買取価格の見直しで、行き詰まりをみせています。このFIT制度を日本より10年も前に導入したEUでも、この買取価格の見直しで、太陽光発電の利用拡大には大きなブレーキがかかっています。

これも誰も指摘していないことですが、再エネ電力の生産設備には寿命(使用期間)があります。したがって、この寿命がきた後の再エネ設備の更新には、再エネ電力が使われなければならず、その分、発電コストが高くなりますから、FIT制度の適用で高くなった電力料金を使ってつくられる発電量はそれだけ少なくなります。すなわち、FIT制度の適用無でも実用されなければ、その再エネ電力は、再生可能(持続可能)とは言えません。

これを言い換えると、化石燃料の枯渇が近づいて、その国際市場価格が高騰するなかでの化石燃料を用いた火力発電代替の再エネ電力の利用は、その発電コストが火力発電のコストよりも安くなってからのFIT制度の適用無しで適用できるものを、その種類を選んで利用すればよいのです。その再エネ電力としては、現在、世界で最も普及が進んでいるのに、日本では、送電線が無いとの理由で、その利用が遅れている風力があります。海岸に立地する原子力発電所の敷地近くは風力発電の適地です。そこでの風力発電で国内総発電量を賄うことができ、送電にも、原発用の送電線を使用することができます(文献4参照)。

以上から判って頂けるように、経済成長のエネルギー源の化石燃料の枯渇が近づく2030年度に予想される日本の「電源構成」は、化石燃料消費の節減による経済成長の抑制のなかで、日本経済に大きなマイナスリスクを与える原子力の利用を含まないことを前提としたうえでの経済効率の最適化を目指したものでなければなりません。

この「需給見通し」に示された「電源構成」のベストミクスは、アベノミクスのさらなる成長を支持するための原子力の役割を強調するための政治がつくった、国民不在の不条理な電源構成と言わざるをえません。

⑦ 化石燃料の枯渇後の「エネルギー需給」の最終目標は、経済成長を抑制した上で、財政の均衡を保ちながら原子力を含まない国産の再エネのみに依存することになるべきです。したがって、この「需給見通し」が想定している2030年度のエネルギー供給でも原子力は排除されなければなりません

水野和夫氏が訴える(文献6 )ように、今まで、現代文明社会の経済成長を支えてきた化石燃料が枯渇を迎えようとしているなかで、資本主義が終焉を迎えようとしています。そのなかで、化石燃料のほぼ全量を輸入に依存している日本経済は、ゼロあるいはマイナス成長を強いられる、私どもが今まで経験したことの無い試練の時を迎えようとしています。

この時代の流れに逆らって、旧来の、もはや役に立たなくなったはずの資本主義の成長理論を掲げて、さらなる成長を訴えているのがアベノミクスの経済政策です。このアベノミクスの成長戦略では、安価だった化石燃料(石油)のおかげの高度成長がもたらしたバブル崩壊後のデフレを克服するための物価の2 %上昇が目標とされています。しかし、この2 % の物価上昇の恩恵を受けるのは一体誰なのでしょうか? いわゆる景気の回復で、一部の特権階級に富が集中する反面、貧しい人々の生活は一層苦しくなり、貧富の格差はさらに拡大するでしょう。いま、このアベノミクスの成長戦略は、2 %の物価上昇目標を達成できないだけでなく、景気を煽るための財政出動により、世界一と言われる国家財政赤字を積み増して、日本経済を破綻の淵に陥れようとしています。

化石燃料の枯渇がもたらす、この日本経済の破綻の危機を免れる唯一の方法として、私どもは、世界中の全ての国と協力して、地球上に残された化石燃料を公平に分け合って大事に使かいながら、貧富の格差の無い平和共存の世界を創って行くことを提案しています。具体的には、2050年を目標に、全ての国が一人当たりの化石燃料消費量を現在の(2012年)の世界平均の化石燃料消費量1.54トン-石油とすることです。これは、日本を含む先進諸国にとっては、経済のマイナス成長が強いられる、非常に困難な、非現実的な理想論だと言われるかもしれません。しかし、いま、全ての国の合意のもとで進められている「パリ協定」での地球温暖化対策としての各国のCO2排出の自主目標を、化石燃料消費量に置き換えれば、実行可能となるのです。いま、「パリ協定」でのCO2の排出削減にはお金が必要で、そのお金を先進国が途上国に支払わなければならないことが、米国のトランプ大統領の「パリ協定」離脱宣言の理由とされています。しかし、CO2の排出削減でなく、化石燃料消費の節減であれば、お金が不要ですから、トランプ大統領にも反対の理由が無くなります。したがって、この私どもが提案する「化石燃料消費の節減」こそが、世界の全ての国の協力の下で「パリ協定」を実現可能とする唯一の方策なのです。

いずれ、化石燃料が枯渇すれば、世界中の全ての国が、国民の生活と産業用に必要なエネルギーの主体を、自国産の再エネ電力に依存せざるを得なくなるはずです。これが、資本主義終焉後の経済的な競争の無い理想的な平和な社会です。しかし、この再エネ電力主体の利用では、いままでの化石燃料の利用の場合に較べて、大幅にエネルギーの利用効率が悪くなりますから、結果として、私どもの一人当たりのエネルギー消費量を、したがって経済成長を大幅に抑制せざるを得なくなります。

それは嫌だ、何としても現代文明社会を維持したい、いや、さらなる成長を継続したいとして、そのためのエネルギーを原子力に求めているのが、日本におけるアベノミクスが要求する原発の再稼働です。しかし、3.11福島の過酷事故の後始末が出来ていないうえに、核燃料廃棄物の処理・処分を次世代に先送りするなかでの地震国日本における原子力の利用は、余りにもリスクの大きい自殺的な行為だと言わざるをえません。先進国の一員としての私たち日本人は、一部の豊かな人の生活をさらに豊かにするための経済成長の継続を追求すべきではありません。豊かさの陰に隠された貧困を解消することで、かつての一億総中流と言われた貧富の格差のない社会の復活を目指せばよいのです。

このように考えると、化石燃料の枯渇が迫って、その国際市場価格の高騰が予想されるとは言え、まだ、代替の再エネ電力と比較して化石燃料を用いる方が安くつくのであれば、2030年度のエネルギー需給の計画では、経済効率を考えて、化石燃料と再エネの共存にならざるを得ないでしょう。国民生活の現在および未来にとって、余りにも大きなリスクとなる原子力を用いるべきではありません。これを言い換えると、日本のエネルギー政策の基本計画(2016年4月)を受けてつくられた、この「長期エネルギー需給見通し(経産省)」のなかの原子力の利用は排除されるべきことになります。

なお、地球温暖化対策としてのCO2排出抑制の目的からの原発電力の利用も言われますが、この問題についても、上記したように、今後、化石燃料消費の節減が図られれば、IPCCが訴えるようなCO2に起因する温暖化の脅威は起こらないことを付言させて頂きます。したがって、このエネルギーの「需給見通し」に記述されている2030年度のエネルギー需給構造のなかに原子力の入り込む余地はありません。

以上、本稿⑦の詳細についても私どもの近刊(文献4 )をご参照ください。

(補遺; エネ研データ(文献1 )に記載の国内の最終エネルギー消費の値からの一次エネルギー消費の値の算出方法)

ここに記述する方法は、エネ研データ(文獻1 )に与えられたデータをもとに、私どもが推定した方法です。詳細については、私どもの近刊(文献4 )をご参照下さい。

一次エネルギー消費の値は、次のように求められます。

(一次エネルギー消費)

=(一次エネルギー消費(電力))+(一次エネルギー消費(電力以外) ( A1 )

(一次エネルギー消費(電力))=(最終エネルギー消費(電力))

/(一次エネルギー(電力)換算係数 f ) ( A2 )

ここで、

(一次エネルギー(電力)換算係数 f )

= (発電効率 fe )×(最終エネルギー(電力)換算係数me ) (A3 )

ただし、

(最終エネルギー(電力)換算係数me )=(最終エネルギー消費(電力))

/{(発電量kWh)× (860 kcal/kWh)} ( A4 )

また、

(一次エネルギー消費(電力以外))=(最終エネルギー消費(電力以外))

×(一次エネルギー(電力以外)換算係数g ) ( A5 )

エネ研データ(文献1)に記載されている国内のデータをもとに、2010 ~ 2015年度について私どもが計算した値は、

(最終エネルギー(電力)換算係数me)= 0.908

(一次エネルギー消費(電力)換算係数f )=0.368 (2012年度まで)

= 0.378 (2013年度以降)

(一次エネルギー消費(電力以外)換算係数g )= 1.017

と与えられます。

なお、エネ研データ(文献 1 )に、IEA(国際エネルギー機関)データとして記載されている国外データでは、電力について、最終エネルギーから一次エネルギーへの換算は、この国内におけるとは違った方法が用いられていることに注意する必要があります。

<引用文献>

1. 日本エネルギー経済研究所 計量分析ユニット 編;EDMCエネルギー・経済統計要覧2017, 省エネルギーセンター、2017年

2.久保田 宏、松田 智;幻想のバイオ燃料、科学技術的見地から地球環境保全対策を斬る、日刊工業新聞社、2009年

3.久保田 宏、松田 智;幻想のバイオマスエネルギー、科学技術の視点から森林バイオマスりようの在り方を探る、日刊工業新聞社、2010年

4.久保田 宏、平田賢太郎、松田 智;改訂・増補版 化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉――科学技術の視点から、日本経済の生き残りのための正しいエネルギー政策を提言する――電子出版 Amazon Kindle版 2017年2月

5.久保田 宏、中村 元、松田 智;林業の創生と震災からの復興、日本林業調査会、2013年:

6.水野和夫;閉じてゆく帝国と逆説の21世紀経済、集英社新書、2017年

ABOUT THE AUTHER

久保田 宏;東京工業大学名誉教授、1928 年、北海道生まれ、北海道大学工学部応用化学科卒、東京工業大学資源科学研究所教授、資源循環研究施設長を経て、1988年退職、名誉教授。専門は化学工学、化学環境工学。日本水環境学会会長を経て名誉会員。JICA専門家などとして海外技術協力事業に従事、上海同洒大学、哈爾濱工業大学顧問教授他、日中科学技術交流による中国友誼奨章授与。著書(一般技術書)に、「ルブランの末裔」、「選択のエネルギー」、「幻想のバイオ燃料」、「幻想のバイオマスエネルギー」、「脱化石燃料社会」、「原発に依存しないエネルギー政策を創る」、「林業の創生と震災からの復興」他

平田 賢太郎;日本技術士会 中部本部 副本部長、1949年生まれ、群馬県出身。1973年、東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻修士課程修了。三菱油化(現在、三菱化学)株式会社入社、化学反応装置・蒸留塔はじめ単位操作の解析、省資源・省エネルギー解析、プロセス災害防止対応に従事し2011年退職。2003年 技術士(化学部門-化学装置及び設備)登録。

経済成長に原発が不可欠とする、時代錯誤です。先ずここから再思考すべきです、石井

脱原発は必須、原子力に人類の未来はないのです。