化石燃料が枯渇を迎えるなかで、脱原発が実施されれば、現有設備の活用で化石燃料代替の再エネ電力として水力発電量を増やすことができます

東京工業大学 名誉教授 久保田 宏

日本技術士会中部本部 事務局長 平田 賢太郎

(要約)

① 化石燃料の枯渇後の社会のエネルギー源は国産の再生可能エネルギ(再エネ)でなければなりませんが、そのなかで、重要な位置を占めるべき水力発電量の総発電量に占める比率が年次減少してきました

② この40年間、水力発電設備能力の増加分が、原発での揚水発電用に用いられ、水力発電量の増加にはつながっていません

③ 水力発電設備稼働率の低下と原発発電量増加との間に相関が見られますから、原子力の利用が無ければ、原発に付設する揚水発電設備が不要になり、その活用で水力発電量の増加が期待できます

④ 脱原発を実現して、不要になった揚水発電設備に水力発電の機能を持たせることで、3.11以前の原発が担っていた電力の1/4 程度の電力を生み出すことができます

⑤ ダム式水力発電の設備稼働率を増やすことで「日本を救う」電力が生産できるとの意見があるようですが、実際に増やせる量はそれほど大きくはありません

⑥ 水力発電だけで日本を救うことは難しいとしても、原発用の揚水発電の活用に、未利用の水力発電能力の活用に省エネ努力を加えれば、原発の再稼働は不要になると考えてよいでしょう

(解説本文)

① 化石燃料の枯渇後の社会のエネルギー源は国産の再生可能エネルギ(再エネ)でなければなりませんが、そのなかで、重要な位置を占めるべき水力発電量の総発電量に占める比率が年次減少してきました

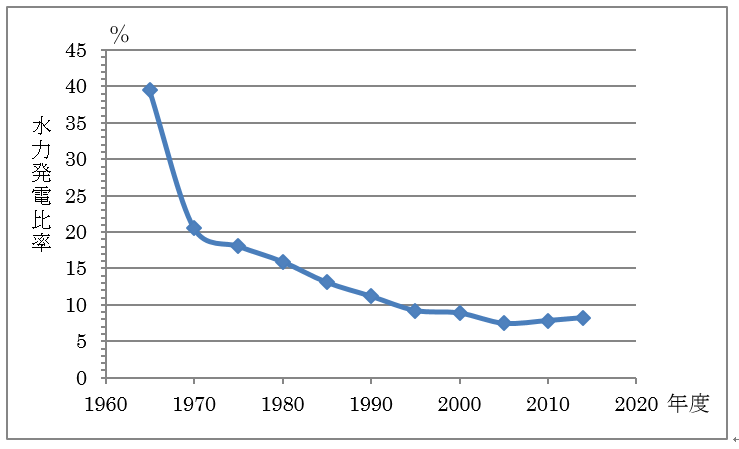

化石燃料資源換算量の一次エネルギーのなかで、水力発電は、安定、安全な国産のエネルギーとして、一定の重要な役割を占める再生可能な電力です。ところが、いま、日本では、この水力発電量の総発電量に占める比率が、日本エネルギー経済研究所編のEDMCエネルギー経済統計要覧(以下、エネ研データ(文献1 )と略記)をもとに作成した図 1 に示すように、1965年度の40 % 近い値から年次減少しており、現在では8 ~ 9 % にまで落ち込んでいます。

図 1 国内における水力発電量の総発電量に占める比率の年次変化

(エネ研データ(文献1 )をもとに作成)

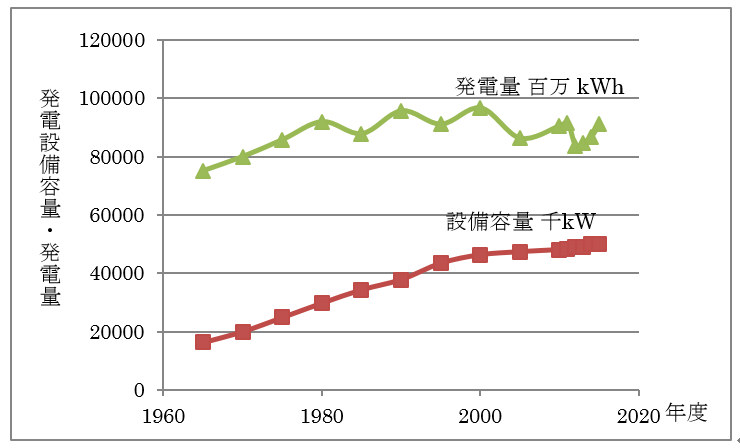

この水力発電量の総発電量に対する比率の減少の主な原因は、日本経済の成長を支えている電力需要が増加するなかで、水力発電には、もはや開発の余地が無くなってきているためではないかと考えられました。しかし、同じ、エネ研データ(文献1 )から、水力発電について、発電設備能力(設備容量)と発電量の値の年次変化をプロットした図2に見られるように、いささか奇妙なことが起こっています。それは、水力発電の設備容量は、年次増加を続けてきたのに、発電量が1980年度ごろから、変動はあるものの装荷していないことです。

図 2 水力発電の設備能力(設備容量kW)の値と、発電量の値の年次変化

(エネ研データ(文献1 )をもとに作成)

この図2 にみられる現象について、さらに調べてみますと、本稿で下記(②)するように、1965年度代から開発・利用されるようになった原子力発電の出力調整のために用いられている揚水発電用の設備容量が、水力発電量設備容量に加算されているため、見かけ上の水力発電の能力が増加しているように見えますが、発電量は増加しないのだと判りました。いま、3.11福島事故の影響で国内の殆ど全ての原発が稼働を停止しています。もし、このまま、原発を再稼働させなかった場合、この揚水発電設備を水力発電用に生かすことで、水力発電量を増加することができるはずです。

また、最近、竹村公太郎氏の著書(文献2 )「水力発電が日本を救う」で話題になっている水力発電の設備稼働率を高めることによっても、現存の水力発電設備をそのままで、水力発電量を増加させることができます。

本稿では、いままで、経済成長を支えてきた化石燃料の枯渇後の社会に備えて、将来の持続可能な再エネ電力として重要な位置を占めるべき国産の水力発電の発電量を、現有設備のままで、お金をかけないでも、どれだけ増加させることができるのかについて、定量的な考察を加えてみました。

② この40年間、水力発電設備能力の増加分が、原発での揚水発電用に用いられ、水力発電量の増加にはつながっていません

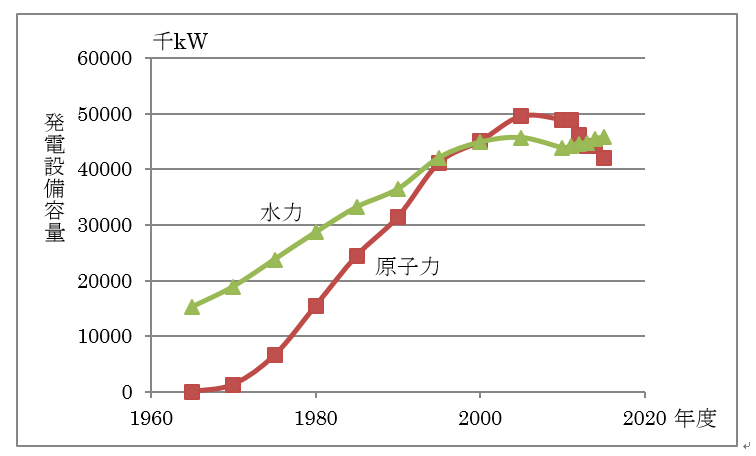

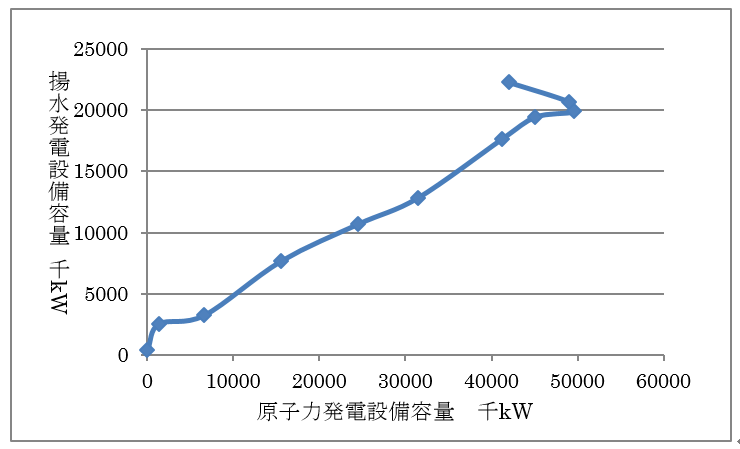

先(本稿①)の図2 に見られるように、1980年度以降、水力発電設備容量が増加しているのに、水力発電量は増加していません。一方で、同じくエネ研データ(文献 1 )から作成した図3にみられるように、原発電力を殆ど生産してこなかった自家発電用を除く電力事業用(一般電気事業者と、その他電気事業者の合計、自家発電用を除く)の水力発電の設備容量は、1965年度頃以降に導入されるようになった原発電力の設備容量とともに年次増加を継続しました。さらには、同じ電力事業用について、図4に示すように、水力発電と原子力発電の設備能力の間の比例関係が、2000年度代に入り、両者が同時に停滞を示すようになるまで継続しました。

図 3 電気事業用(一般電気事業者と、その他電気事業者の合計、自家発電用を除く)の水力と原子力の発電設備容量の年次変化(エネ研データ(文献1 )をもとに作成)

図 4 電気事業用の水力と原子力の発電設備能力の相関

(エネ研データ(文献1 )をもとに作成)

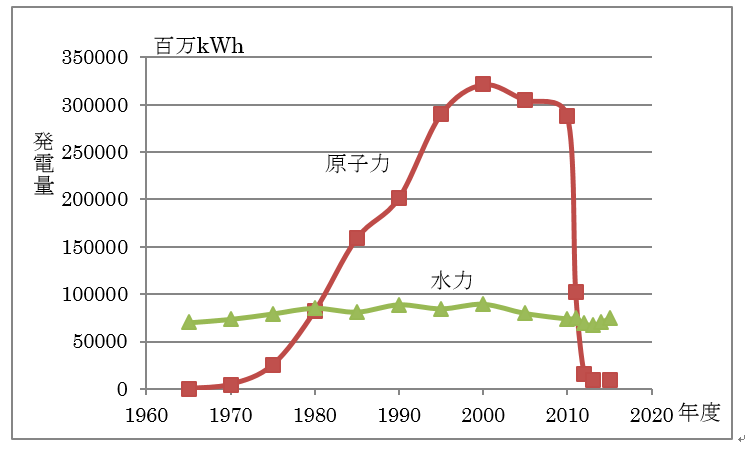

原子力発電は、通常、昼夜一定の出力で運転されるので、電力需用の少ない夜間の余剰電力を使って、水力発電所で揚水を行い、昼間の需要の多い時の揚水発電量が原発電力量としてカウントされていると考えられます。したがって、原電電力が総発電量のなかで一定の割合を占めるようになった1980年代以降は、水力発電設備の増設分の殆どが原発用の揚水発電用に使用されるようになって、図5に示すように、電気事業用電力の水力発電量は、原子力発電量とは無関係に、ほぼ一定値を保ち、2000年度代以降、原発電力量の停滞とともに、やや減少傾向を示すようになりました。たまたま、この時点で起こったのが3.11の事故による原発の稼働停止です。本来であれば、揚水発電が不要になるので、その設備が水力発電用に変換され、水力発電量が上昇してもよいはずですが、そうなっていません。その理由は、いま、政府が、原発の稼働停止は一時的なものとして、停止中の原発の再稼働を進めようとしているからです。すなわち、この再稼働に備えて揚水発電の機能が利用されたままになっているので、水力発電量が増加しないのではないかと考えられます。

図 5 電気事業用の水力と原子力の発電量の年次変化

(エネ研データ(文献 1 )をもとに作成)

③ 水力発電設備稼働率の低下と原発発電量増加との間に相関が見られますから、原子力の利用が無ければ、原発に付設する揚水発電設備が不要になり、その活用で水力発電量の増加が期待できます

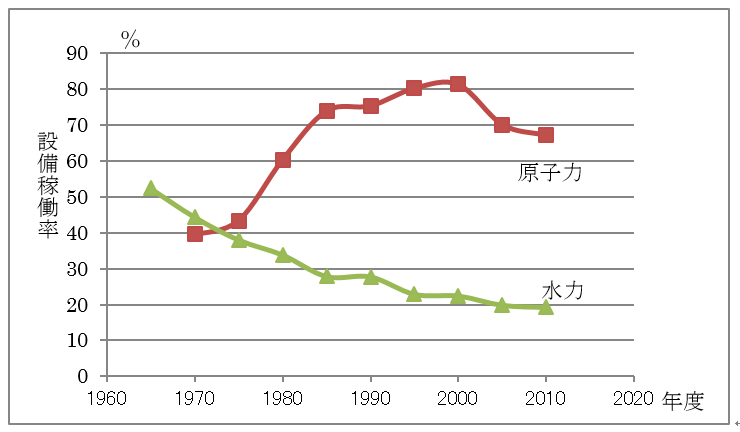

以上から判るように、原子力発電が行われるようなった1980年度代以降の水力発電設備は、殆どが原子力発電用の揚水発電設備として建設されてきたと考えられます。そこで、原子力電力を含まない自家発電用を除く電気事業用電力について、原子力と水力のそれぞれについて、発電設備能力と発電量のデータから、次式で計算される発電設備の年間平均稼働率の値を求め、その年次変化を図6 に示しました。

(発電設備年間平均稼働率)

=(発電電力量kWh/年)/ { (発電設備容量kW)×(年間時間8,760 h/年)} ( 1 )

この図 6に見られるように、原子力発電の設備稼働率は、設備建設の開始から20 年後の1985年度頃には、目標の80 % 近くを維持するようになりました。しかし、その後、設備のトラブルなどの影響でしょうか、2000年度以降、やや低下しています。

これに対し、水力発電の設備稼働率は、原子力発電が利用される前の1965 年度の50 % 程度の値から、年次、やや急速と言ってよいほど減少して、2010 年度には、20 % 程度にまで落ち込みました。すなわち、揚水発電用の水力発電設備が、原子力発電の稼働率を維持するために用いられている結果、揚水発電設備の持っている水力発電能力は、殆ど利用されていないと考えられます。

図 6 電気事業用の水力発電および原子力発電の設備稼働率の年次変化

(エネ研データ(文献1 )をもとに、本文 ( 1 ) 式により計算、作成)

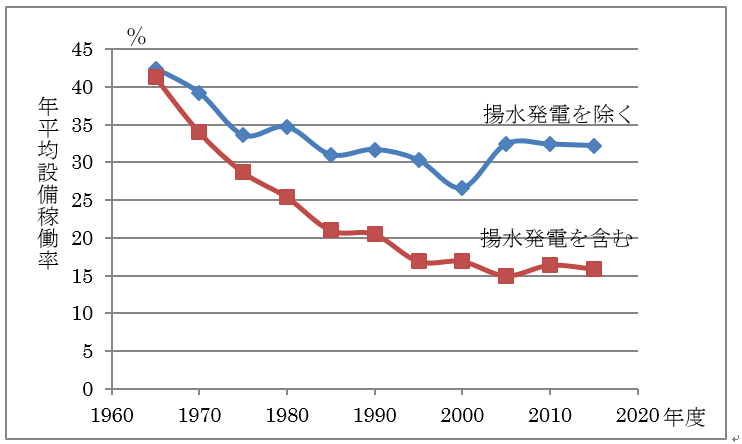

エネ研データ(文献1 )に示される電気事業用の水力発電設備には、揚水発電設備能力(設備容量)の値も記載されていますので、その値を差し引いた設備容量の値から ( 1 ) 式を用いて計算される水力発電の稼働率の値と、この揚水発電設備を含んだ水力発電の設備容量から計算される設備稼働率の値を比較して、その年次変化を図7に示しました。この図7 に見られますように、前者(揚水発電を除く)の設備稼働率の値が、後者(揚水発電を含む)の2倍に近い値を示しています。すなわち、電気事業用の水力発電設備のなかの揚水発電設備を除いた部分が、この図7に示すように、現在32 % 程度の年間平均設備稼働率で電力を生産していることになります。したがって、いま、多くの国民が望んでいる脱原発が実施されれば、下記(本稿 ④)するように、原発用の揚水発電設備の機能を水力発電用に生かすことができることになります。

注; 水力発電設備容量に揚水発電の設備の値を含む場合と含まない場合の計算値

図 7 電気事業用の水力発電の設備稼働率の計算値の年次変化

(エネ研データ(文献 1 )をもとに、本文 ( 1 )式により計算)

④ 脱原発を実現して、不要になった揚水発電設備に水力発電の機能を持たせることで、3.11以前の原発が担っていた電力の1/4 程度の電力を生み出すことができます

3.11福島事故以前、国内総発電量の約1/4を担っていた原発電力を生産していたのは、一般電気事業者(電力会社)とその他電気事業者を合わせた電気事業用とよばれていた、いわゆる市販用の電力を販売していた事業者でした。この電力事業用と分類されている水力発電設備のなかの揚水発電設備は、図3を見て頂けば判るように、原子力発電設備容量の増加とともに、その設備容量を増加させてきました。すなわち、現用の揚水発電設備は、その大部分が原子力発電用の付属施設として利用されていて、実質的な電力生産には用いられていません。

いま、3.11以後、殆どの原発が稼働を停止しているなかで、国民の生活と産業用の電力には不自由していません。そのなかで、政府は、アベノミクスのさらなる成長を実現するために、停止中の原発のなかの安全を確保されるものを、順次再稼働させようとしています。しかし、地震国日本において、原発を再稼働させることは、大きな事故リスクを伴うだけではなく、現在でも、その処理・処分の方法がなくて、原発敷地内に一時的に保管されている使用済み核燃料廃棄物量をさらに積み増して、その保管中の放射能漏れの危険と、最終処分の費用を次世代に送りしています。

確かに、現存の原発の再稼働を行えば、将来への借金の付けを除いた見かけ上では、安価な電力を供給できるように見えるでしょう。しかし、この原発の再稼働に伴う電力生産可能量はそれほど大きくありません。それは、国内の原発の多くが、いずれ、その設計使用年数の40年を迎えることになるからです。したがって、政府は、この稼働年数の延長を図ると考えられますが、これは、上記したように、将来の借金を増やすだけです。

これに対して、原発の再稼働を停止すれば、いま、原発の付属施設になっている揚水発電設備を利用することにより、今すぐ、また長期間にわたって、水力による電力生産ができるのです。この発電量を推定してみます。

先ず、揚水発電設備容量ですが、エネ研データ(文献1 )によると、電力事業用の揚水発電の設備容量のうち、9割が原子力発電所用の様揚水発電設備だと仮定し、現在(2015年度)のその設備容量を27,071 ( = 22,301 ×0.9 ) 千kWとします。この揚水発電の設備を、通常の水力発電設備にもどしたときの年間平均設備稼働率の値を、図7を参照して、32 %とすると、その時の発電量は、( 1 ) 式から

(揚水発電所を水力発電用とした時の発電量)

= ( 27,071 千kW)×(8,760 h/年)×0.32 = 75,885 百万kWh

と計算されます。

以上、あくまでも大まかな推定値ですが、少なくとも、全ての原発の稼働を停止ししても、国内の全原発が稼働していた 2010年度の原子力発電量288,231百万kWhの約1/4 (26.3 %(= 75,885 / 288,231)が、失われた原発電力の代替として、回収されることになります。この電力量は、次世代に大きな経済的な負担をかける原発の再稼働とは異なり、また、脱原発のために、FIT 制度の導入による国民の経済的な犠牲のもとでつくられる再エネ電力とも違って、お金をかけないで、今すぐ生産できる電力です。

⑤ ダム式水力発電の設備稼働率を増やすことで「日本を救う」電力が生産できるとの意見があるようですが、実際に増やせる量はそれほど大きくはありません

昨秋、朝日新聞(2016/10/30)の書評欄に、「竹村公太郎氏の著書;水力発電が日本を救う、今あるダムで年間2 兆円超の電力を増やせる(以下、竹村の著書(文献2 )と略記)」の書評が載っていました。この書評の最後には、「化石燃料はいつか枯渇する。原子力は安全性に疑問がつく。であればこその水力発電。読後には(ダムに貯められた雨水は石油に等しい)と言う言葉がハッタリでも誇大妄想でもなく、実現可能な指針と思えてくる」と結んでいました。

しかし、この2兆円の電力は、本当に、「日本を救える」量なのでしょうか? 現用の火力発電主体の市販電力の発電コストを 12円/kWhとして、2兆円の電力を発電量に換算した値は、(2×1012円)/ (12円/kWh)= 16.67×1010 kWhとなります。一方、エネ研データ(文献 1 )から、現在(2014 年度)の 日本の水力発電量の値は8.6859×1010 kWh、国内総発電量は105.363×1010 kWhですから、上記の水力発電の増加量の値は、現在の水力発電量のほぼ2 ( =1.92 =16.67 / 8.6859 )倍で、現在の総発電量の 15.8 ( = 8.24×1.92 ) %、= 1/ 6程度にしかなりません。これで、「日本を救う」とするのは、余りにもオーバーと言わざるをお得ません。

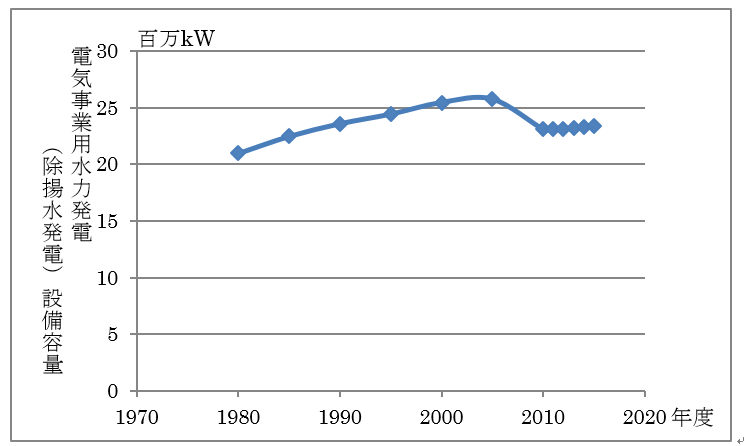

とは言え、この竹村の著書(文献3 )が言うように、現状の水力発電の設備をそのままで、発電量を、2 ~ 3倍に増やすことができるのであれば、是非、今すぐにでも、それを実行に移す対策を講ずべきでしょう。ところで、上記したように、現在の発電設備のうち、主として原発用の揚水発電に用いられているものは、電力生産の役割を果たしていません。電気事業用の水力発電設備のうち揚水発電設備を除いた、いわば、本来の発電を目的とした設備の能力(設備容量)の推定値は、図8 に示すように、現在、頭打ち状態にあると考えられます。

図 8 電気事業用水力発電設備容量から原発電力用と考えられる揚水発電設備容量を除いた水力発電設備容量の年次変化 (エネ研データ(文献1 )をもとに作成)

先の(本稿④)の図7に示すように、この揚水発電を除いて計算した水力発電の年間平均設備稼働率の値は、現在、32 % 程度に止まっています。その理由としては、上記の竹村の著書(文献2 )にあるように、台風が年に何度もやって来る日本列島で、この多目的ダムの大きな役割になっているダム式発電設備における治水対策があります。もともと、日本の河川水は、稲作の灌漑用として、農業に水利権がありました。この農業用の水利権を残したまま、発電用の河川水の有効利用を目的とした大規模なダムが、第2次大戦後、大量につくられるようになった多目的ダムで、その重要な目的に治水対策がありました。昭和30年代に決められたこの多目的ダムに関する法律では、治水の目的が特に重要視され、何時襲ってくるか判らない台風に備えて、ダムの貯水量が厳しく規制されるようになりました。結果として、発電に使われる水量が大幅に削減され、満水時を基準とした発電設備容量の値に対する年間発電量の値、すなわち、水力発電の年間平均設備稼働率の値が大幅に低下することになりました。

このダムの治水対策に関する法律が制定された時から60年以上も経った現在、気象観測技術は格段に進歩しています。現在は、台風の規模や進路などがかなり正確に予測できるようになりました。したがって、この予測に従って、洪水対策としての貯水量の調整を科学的に行って、発電用に利用できる水量を増加させることができれば、現有のダムで、発電量を大幅に増加させることができます。これが、この竹村の著書(文献2 )で、現状の水力発電設備を使って、発電量を現状の2 ~3 倍も増やせると主張する理由です。

したがって、現在(2015年)の電気事業用の水力発電設備容量の値から原子力発電用と考えられる揚水発電用の設備容量を差し引いた設備容量の値23,485 千kWに対して、年間平均の設備稼働率の値を60 % まで上昇できると仮定した時の水力発電量の値は、

(現在の発電設備で稼働率をアップした時の発電量)

=(23,485 千kW)×(8,760 h/年)×0.60 = 123,437 百万kWh

と試算され、現在(2015年度)の電気事業用の水力発電量74,711 百万kWhの1.65倍となります。

⑥ 水力発電だけで日本を救うことは難しいとしても、原発用の揚水発電設備の活用に、未利用の水力発電能力の活用に、省エネ努力を加えれば、原発の再稼働は不要になると考えてよいでしょう

水力発電にはダム方式の他に、貯水用のダムを設けない流水方式の中小水力とよばれている発電方式があります。

この中小水力の導入可能発電設備容量は、私どもの近刊(文献3 )に記したように、「環境省の再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書」で144.4千kWとあり、この設備の年間平均設備稼働率の値を65 % として計算される年間水力発電可能量は 82,221 百万 kWhとなります。いま、その50 %が実用化・利用できるとすると、将来利用可能な中小水力発電量は41,111 百万kWhとなります。

これに、上記(本稿⑤)の在来のダム式の水力発電での年間平均設備稼働率が32 % から60 % に増加させた場合の発電量 123,437百万kWhが加わります。

また、上記した(本稿④)、原発の再稼働を行わなかった場合の揚水発電設備での水力発電量75,885 百万kWh がこれに加わり、さらに、現状(2015年度)自家発電の電力量16,469 百万kWhが変わらないとして、

(将来の水力発電の合計量の予測値)

==41,111 + 123,437 + 75,885 + 16,469 )百万kWh = 256,941 百万kWh

と計算されます。

この値から、現在(2015年)の水力発電量 91,270百万kWhを差し引いた値165,271万kWhは、3,11 以前の原発発電量 288,230 百万kwhの 約60 %(=165,271 / 288,230 = 0.673 )になります。

以上、あくまでも概算ですが、竹村の著書(文献2 )で言う「水力発電日本は救う」には当たらないとしても、少なくとも現有の原発発電設備の70 % 程度が再稼動できるとした時の発電量が、この水力発電量の増加に、省エネ努力を加えれば、賄うことができ、原発の再稼働は不要になると考えられます。

<引用文献>

1.日本エネルギー経済研究所 計量分析ユニット 編;EDMCエネルギー・経済統計要覧2016, 省エネルギーセンター、2016年

2、竹村公太郎;水力発電が日本を救う。今あるダムで年間2兆円超の電力を増やせる、東洋経済新報社、2016年

3.久保田 宏、平田賢太郎、松田 智;化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉――科学技術の視点から、日本経済の生き残りのための正しいエネルギー政策を提言する、改訂・増補版、Amazon Kindle 版、2017年

ABOUT THE AUTHER

久保田 宏;東京工業大学名誉教授、1928 年、北海道生まれ、北海道大学工学部応用化学科卒、東京工業大学資源科学研究所教授、資源循環研究施設長を経て、1988年退職、名誉教授。専門は化学工学、化学環境工学。日本水環境学会会長を経て名誉会員。JICA専門家などとして海外技術協力事業に従事、上海同洒大学、哈爾濱工業大学顧問教授他、日中科学技術交流による中国友誼奨章授与。著書(一般技術書)に、「ルブランの末裔」、「選択のエネルギー」、「幻想のバイオ燃料」、「幻想のバイオマスエネルギー」、「脱化石燃料社会」、「原発に依存しないエネルギー政策を創る」、「林業の創生と震災からの復興」他

平田 賢太郎;日本技術士会 中部本部 副本部長、1949年生まれ、群馬県出身。1973年、東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻修士課程修了。三菱油化(現在、三菱化学)株式会社入社、化学反応装置・蒸留塔はじめ単位操作の解析、省資源・省エネルギー解析、プロセス災害防止対応に従事し2011年退職。2003年 技術士(化学部門-化学装置及び設備)登録。

1960年代と今とでは日本のエレクトロニクス技術に隔世の差があるのに、水力「だけ」発電量が上がらないのはおかしいと思うのですが。

「運動エネルギー源としての水力」を得る設備には大きく手を入れなくても、電気関係の設備をリプレースするだけで1.5倍~2倍は軽く発電できてもおかしくないと思います。