日本のエネルギー政策を混迷に陥れている地球温暖化対策としての「低炭素化」のための国策が、国民に大きな経済的な負担を押し付けて、幻に終わろうとしています (その1 )地球温暖化対策として 最初にとりあげられたバイオ燃料の開発・利用の物語は幻となって消え去りました

東京工業大学名誉教授 久保田 宏

日本技術士会中部本部 事務局長 平田 賢太郎

(要約)

① やがてやって来る化石燃料の枯渇に備えて、化石燃料の代替のエネルギー源として開発・利用されてきた原子力発電(原発)が、3.11福島の事故で、その利用が制限されるようになり、日本のエネルギー政策に大きな変換が迫られています

② 本来、化石燃料の枯渇後、その代替として用いられるべき、自然エネルギー(国産の再生可能エネルギー(再エネ))が、地球温暖化対策として、また、原発電力の代替として、いますぐの利用・拡大が求められるようになりました

③ 地球温暖化対策の低炭素化(CO2排出削減)の目的で、先ず用いられたのが、かつての石油危機時に、枯渇する石油の代替して、その開発が進められましたが、幻想として終わったバイオマスを原料とした燃料用エタノールの生産・利用計画の復活でした。

④ 化石燃料の代替から、地球温暖化対策としてのCO2の排出削減に目的を変え、さらにバイオマスのエネルギー利用を総合利用に拡大して行われた国策「バイオマス・ニッポン総合戦略」が、民間の開発事業であれば、必ず行われるべき、「実用化の可能性の評価・検討」が行われることなく進められました

⑤ 無節操なメデイアと御用学者の先生方に支えられた、この国策「バイオマス・ニッポン総合戦略」は、私どもの批判の声を一切、無視して進められました

⑥ 再生可能とされている森林バイオマス(木材)のエネルギー利用可能量は、その生産量に大きく制約されます

⑦ 海外におけるバイオ燃料の生産は、輸出農作物価格を維持するための農業政策として進められていることを知っていただきたいと思います

⑧ バイオ燃料物語の補遺;航空機用燃料としてのバイオ燃料の利用が求められているようですが、自動車が電気自動車(EV)で走るようになれば、航空機用にバイオ燃料を使う必要は当分は不要です。

(解説本文)

① やがてやって来る化石燃料の枯渇に備えて、化石燃料の代替のエネルギー源として開発・利用されてきた原子力発電(原発)が、3.11福島の事故で、その利用が制限されるようになり、日本のエネルギー政策に大きな変換が迫られています

現代文明社会のエネルギー源の主体を担っている化石燃料はやがて枯渇します。この化石燃料の枯渇に備えて、永遠に尽きることの無いエネルギーの供給を約束するとして、最初に始められたのが「原子力エネルギー」の利用・開発でした。第二次世界大戦の終結を早めるために、日本の市民を対象として用いられた原子爆弾(原爆)の持つエネルギー平和利用を目的として開発され、1970年代以降に実用化されるようになったのが原子力発電(原発)でした。

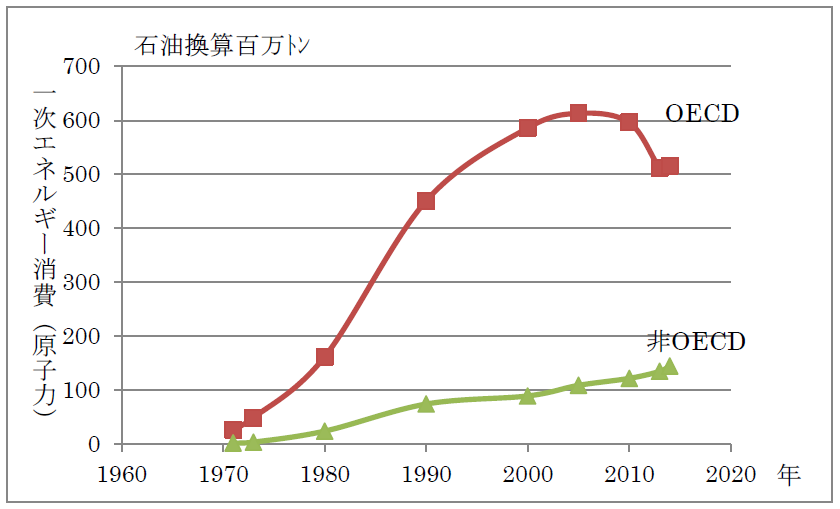

しかし、需要負荷の変動に弱い原発電力の総発電量に占める比率、すなわち、電源構成における原発電力の比率を25 % 程度に抑える必要があるために、日本エネルギー経済研究所編;エネルギー経済統計要覧(以下、エネ研データ(文献 1 – 1 )と略記)に記載のIEA(国際エネルギー機関)のデータから作成した図 1 – 1 に見られるように、1990年代後半には、先進諸国における原発電力の利用の伸びは停滞していました。

図 1-1 世界の一次エネルギー消費(原子力)の年次変化

(エネ研データ(文献1 – 1 )に記載のIEAデータをもとに作成)

この化石燃料代替の原発の利用・拡大の後押しをするようになったのがIPCCによる地球温暖化対策としての低炭素化社会の実現のための温室効果ガス(その主体は二酸化炭素(CO2)で、以下CO2)の排出削減の要請です。日本においても、2009年、自民党から政権を奪った民主党の鳩山元首相は、2020年までのCO2の25 % 排出削減を国連の会議で発表すると同時に、CO2排出削減のために、電源構成のなかの原発電力の比率を50 % 程度に高めることを計画しました。

そこに、たまたま起こったのが、2011年の3.11 福島第一原発の過酷事故でした。スリーマイル島(米国)、チェルノブイル(旧ソ連)の事故により、その安全性が懸念されていたなかで、技術大国日本では絶対に起こることがないとされていた原発の信じられないような事故でした。いま、政府は、3.11以降、運転の停止を余儀なくされた原発について、原子力規制委員会が、新しく決められた安全性の基準を満たした原発について、順次、その再稼働を認めようとしています。その理由として、いま、地球温暖化対策としてのCO2の排出削減のために、その利用・開発が進められるようになった「新エネルギー」とも呼ばれている自然エネルギー(国産の再生可能エネルギー(再エネ))電力の利用・拡大が思うように進まないことが挙げられています。

② 本来、化石燃料の枯渇後、その代替として用いられるべき、自然エネルギー(国産の再生可能エネルギー(再エネ))が、地球温暖化対策として、また、原発電力の代替として、いますぐの利用・拡大が求められるようになりました

ところで、1990年代の終わり頃から、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が主張して、国際的な合意となって進められている地球温暖化策として、先ず利用が進められるようになったのが、化石燃料のなかで最も枯渇が近いとされている石油の代替のバイオ燃料でした。これは、かつて1973から1980年代の初めにかけての石油危機の時に開発が試みられたバイオマスを原料とする自動車用の液体燃料の開発・利用の再現でした。しかし、それは、下記(③)するように幻に終わりました。

代って注目されるようになったのが、地球温暖化対策としてのCO2排出削減を目的とした「再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT制度)」の適用に支えられた太陽光や風力などの再エネ電力の利用・拡大です。

市販電力料金の値上がりにつながるとして、産業界の反対で、先行していたEUに10年近くその導入が遅れたこのFIT制度が、日本で施行されたのは、本稿(その2 )で、その詳細を述べるように、3.11原発事故の翌年の2012年でした。しかし、この再エネ電力の利用を促進するためのFIT制度の導入が遅れた上に、EU他の海外において、再エネ電力の主体となっている発電コストが低く、発電可能量の大きい風力発電が、日本では、その発電適地からの送電線が無いとの理由で利用できませんでした。代わって、発電コストが高くて、単位投資金額当たりに得られる発電可能量が小さい太陽光発電が主体として用いられ、結果として、いま、日本の再エネ電力は、化石燃料代替どころか原発代替の電力すら賄えていません。

だが、慌てる必要はありません。私どもが主張しているように、現状では、世界中が協力してCO2排出の原因となる化石燃料の消費を抑制すれば、IPCCが主張するCO2の排出に起因する地球温暖化の脅威は起こりません(私どもの近刊(文献1 – 2 )参照)。また、この世界の化石燃料消費の抑制は、枯渇が言われている化石燃料資源を、世界各国が公平に分け合って大事に使うためにも必要なのです。したがって、いま、日本にできること、やるべきことは、この地球上に残された化石燃料資源の消費を節減し、大事に分け合って使うことを世界各国に訴えることでなければなりません。これを言い換えれば、いま、IPCCの訴える地球温暖化のCO2原因説こそが、日本のエネルギー政策を大きな混迷に導くことになるのです。

すなわち、再エネ電力は、やがて枯渇する化石燃料の代替として用いればよいのですから、その発電コストが、現用の化石燃料主体の発電コストと比較して安価なものを選んで、その利用を進めればよいのです。

以上、詳細については本稿(その2)で述べます。

③ 地球温暖化対策の低炭素化(CO2排出削減)の目的で、先ず用いられたのが、かつての石油危機時に、枯渇する石油の代替して、その開発が進められましたが、幻想として終わったバイオマスを原料とした燃料用エタノールの生産・利用計画の復活でした。

上記(②)したように、地球温暖化対策としての低炭素化(CO2の排出削減)のために、真っ先に採り上げられたのが、化石燃料(石油)の用途として、現在、燃料油合計の30 % 近くを占める自動車用燃料のガソリン代替のバイオ燃料、すなわち、バイオマス原料からの燃料用エタノールの生産でした。それは、かつて、バレル2ドル以下と、水よりも安いと言われた中東の石油が、その産地の中東における二度にわたる軍事紛争による石油供給が一時的に中断するとともに、その後の10倍以上もの国際価格の値上がりで起こった石油危機(1973年から1980年代の半ば)によるものでした。

この石油供給の危機に大きな影響を受けた政府は、当時のアルコール専売局を中心にした「新エネルギー総合開発機構(NEDO)」を創設して、このエタノール燃料の開発・生産に取り組み始めました。食料自給率が40%にも満たない国内では、エタノール原料を農作物に求めることができないとして、東南アジア諸国の飼料用農作物キャッサバを原料とする燃料用エタノールの生産を計画しました。しかし、私どもの一人(久保田)によるこの計画の評価・解析の結果では、この飼料用のキャッサバは、当時の東南アジア諸国にとって貴重な輸出農作物の一つでしたから、これをエタノール燃料に変えることは、この輸出代金を失うだけでなく、その燃料用エタノールの生産可能量は、この東南アジア諸国の自動車用燃料を賄える程度に過ぎませんでした。この事実を指摘した久保田は、この計画を「東南アジア国家アルコール計画の幻想」として、国内、国際のエネルギー関連の雑誌に発表しました。しかし、政府は、この批判を無視して、インドネシアのスマトラ島に、JICAの技術協力事業として、キャッサバの生産農場と、それを原料としたエタノール燃料製造の実証プラントを建設しました。これは、当時、問題になっていた、JICAの無駄な国際協力事業の典型例の一つに数えられていると、後に、JICAの幹部の方から聞きました。

このエタノール燃料開発のブームは、中東原油価格が安定化するとともに、その事業成果に対する評価がなされないままに消え去りました。以上、その詳細については、久保田による、石油危機時の日本のエネルギー政策の評価・批判書「選択のエネルギー(文献1 – 3 )」をご参照下さい。

④ 化石燃料の代替から、地球温暖化対策としてのCO2の排出削減に目的を変え、さらにバイオマスのエネルギー利用を総合利用に拡大して行われた国策「バイオマス・ニッポン総合戦略」が、民間の開発事業であれば、必ず行われるべき、「実用化の可能性の評価・検討」が行われることなく進められました

上記したように、石油危機時に、原料資源量の制約と、経済性の問題から、その実用化があり得ないとされたバイオマス原料による燃料用エタノールの生産・利用が、その目的を化石燃料(石油)の代替から、「カーボンニュートラル」の地球温暖化対策に目的を変えて復活しました。それが、2005年に始まった「バイオマス・ニッポン総合戦略」なる国策事業です。ここで、「カーボンニュートラル」とは、バイオマスは、大気中のCO2を吸収して成長するから、その使用により、大気中のCO2濃度を増加させないとするものです。

この国策「バイオマス・ニッポン総合戦略」事業では、バイオ燃料の生産・利用が、さらに、生分解性バイオポリマー等の生産を含む、バイオマスの総合利用に広げられました。そのメインのバイオ燃料(バイオマスを原料とする石油代替の液体燃料)の開発事業では、食料の国内自給率が石油危機時と全く変わらない現状で、国民の食嗜好でのコメ離れから生じた余剰米や、休耕田でつくられる燃料用米からの燃料用エタノールの生産のほか、農業生産廃棄物のエネルギー化利用として、バイオガス(メタンガス)の生産までが、広く、バイオマスの総合利用の対象として採り上げられました。

私ども科学技術者から見て、この「バイオマス・ニッポン総合戦略」なる国策事業の最大の問題点は、民間の事業開発であれば、必ず先行して行われるべき「事業化可能性調査研究(フィジビリテイスタデイ、FS)が全く行われないままに、この事業が計画され、推進されたことです。この国策を主導していた日本の最高学府の長をなさっていた先生の著書には、日本にはエネルギー化利用可能なバイオマス原料が多量にあるとして、下水汚泥や蓄尿糞の湿重量にその乾物としての発熱量を乗じた値が、潜在的なエネルギー利用可能量とされています。また、湿潤有機系廃棄物からのエネルギー生産の方法として知られているメタン発酵、すなわちバイオガスの生産では、その生産工程で排出される廃水の処理に要するエネルギーを無視した評価がなされるなど、科学技術的な常識に反することが、平然と行われていました。

⑤ 無節操なメデイアと御用学者の先生方に支えられた、この国策「バイオマス・ニッポン総合戦略」は、私どもの批判の声を一切、無視して進められました

しかし、当時、私どもが、NHKのコマーシャルと揶揄していた「明日のエコでは間に合わない」の宣伝文句に代表されるように、地球温暖化を防ぐためには、何としても実行されなければならないとする「エコ(地球温暖化の防止のためのCO2の排出削減)」が、メデイアの応援を受けて、上記(④)のような、科学技術の常識を無視した「バイオ燃料の開発事業政策」として、多額の国民の税金を使って、まさに、やみくもに推進されて行ったのです。たまりかねた私どもの一人(久保田)は、愛読している新聞A紙のオピニオン欄に、このバイオ燃料開発・利用の非を訴えたところ、同紙は、科学部次長名で、「私どもは、貴方と見解を異にする」との理由で、その掲載の拒否を伝えてきました。それから約半年余りの後に、世界の一部地域の気候不順による輸出用の農作物の不作と、このバイオ燃料の生産による輸出穀物価格の高騰が重なって、いわゆる「世界の食料危機」が起こり、農作物からのバイオ燃料の生産に世界中から非難の声が上がりました。これに対する久保田のA紙への再度の指摘に対して、同紙からの返答はありませんでした。

この新聞を使ってのバイオ燃料批判の活動を断念せざるを得なかった私(久保田)は、現役時代、専門の教科書の出版でお世話になった日刊工業新聞社に無理を言って、「幻想のバイオ燃料(文献 1 – 4 )」を出版させて頂きました。この出版に当たっては、多くの現役の大学の研究者から「自分には書けないが(研究費が貰えなくなるから)」と励ましを受けました。因みに、この国策関連の研究では、文部省からの研究費とは一桁から二桁違う研究費が関連の省庁から支給されています(私の現役時代の法人化される前の大学では、文部省以外からの研究費は、原則として受け取ることができませんでした)。一方で、、この私の本の推薦文を発信して下さったBIN(NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク)代表の泊みゆきさんへ、この「バイオマス・ニッポン」の国策を主導された大先生の若いお弟子さんからは、BINの会員に公開されているメールを使って、「全ての国民が協力しなければならない国策事業を批判するとは何事だ。一体、久保田は大学で何を教えていたのだ」などと、厳しい抗議のメールが配信されました。

⑥ 再生可能とされている森林バイオマス(木材)のエネルギー利用可能量は、その生産量に大きく制約されます

バイオ燃料の生産が食料危機を招くとして非難された後、国内におけるバイオ燃料の原料は、農作物から、木材原料に切り替わりました。しかし、この木材(森林バイオマス)からのバイオ燃料も、何の生産実績を上げることなく、しぼんでしまいました。あれほど、騒ぎ立てていたメデイアも静まり返っています。原料が農作物であれ、森林バイオマスであれ、バイオマスを原料としたバイオ燃料が生産されなくとも、自動車は、当分は、燃費のよいガソリン車やデイーゼル車の使用で良いとされたためです。さらに、自動車は、電動車に代ることになり、バイオ燃料の出番はないでしょう。

化石燃料がエネルギー源として、現代文明生活を支えるようになる前の、人類の生活と産業用のエネルギー源は、バイオマスでした。このエネルギー源としてのバイオマスの主体を占める木材の過剰な利用が、地球上の多くの地域で砂漠化を招いたとも言われています。したがって、やがて、やって来る化石燃料の枯渇を考えると、その代替としての森林バイオマス(木材)のエネルギー利用には、大きな制約があると考えるべきです。確かに、日本は、国土面積の約7割を森林が占めています。この森林は、現在の国内の木材需要の全量を賄って余りある木材の生産可能量を持っています。にもかかわらず、いま、日本の木材自給率は約30 %程度で、残りの70%を輸入に依存しています。これは、国内で木材を自給するよりも、海外から輸入するより方が安くて済むからです。

そのなかで、いま、この森林バイオマスを使って、地球温暖化対策としてCO2の排出を削減するための発電、バイオマス発電が行われています。それは、本稿の②で述べたように、このバイオマス発電で生産される電力が、再エネ電力とみなされ、このバイオマス発電の事業が収益事業として成立するようにFIT制度の適用により、生産コストより高い値段で電力会社に買ってもらえるからです。しかし、このバイオマス発電がビジネスになるとして、FIT制度の認定を受けた設備が増えて、原料の森林バイオマスを国内で賄うことができなくなり、輸入に依存しなければならなくなっています。

ところで、このエネルギー源として使える森林バイオマス資源の生産量には大きな制約があるとの厳しい現実があることが殆ど知られていないことも指摘させて頂きます。いまでも、この森林バイオマスは、途上国の地域住民の生活用の燃料として消費され続けています。結果として、世界の森林面積は、今でも、減り続けています。地球温暖化対策としてだけではなく、水環境保全など、広い意味での地球環境の保全のためにも、この世界の森林面積の減少を食い止めた上で、木材の生産・利用での廃棄物のエネルギー利用が進められるべきです(久保田ら、文献1 – 5 参照)。

2006年度に始まり、5年間で6.5兆円もの国費を浪費した国策の「バイオマス・ニッポン総合戦略」ですが、国策事業に対しては初めてと言われる国費の使い方に対する総務省による審査が行われましたが、その結果の発表時期が、たまたま、2011年3月の東日本大震災と重なりました。したがって、この国策の失敗がメデイアの批判に晒されることはありませんでした。また、その後も、この国策は継続されているようで、何故か、年間50万kℓのバイオ燃料(燃料用エタノールが)が、ブラジルから輸入されています。これが悲しい日本のエネルギー政策混迷の実態と言うべきでしょう。

⑦ 海外におけるバイオ燃料の生産は、輸出農作物価格を維持するための農業政策として進められていることを知っていただきたいと思います

上記⑤と⑥は、私どもの一人(久保田)が体験した、一般には余り知られていない「日本のバイオ燃料開発の物語」ですが、これも、日本のメデイアが余り報道していないことですが、「国際的なバイオ燃料の物語」が今でも続いていることが指摘されなければなりません。

先ず、知って頂きたいことは、もともと、農業大国ブラジルで始まった燃料用エタノールの生産は、余剰農作物の輸出価格の安定化を図るための農業政策として始められたことです。農作物の生産量は天候に左右されます。したがって、農作物の生産では、通常、余剰が生じ、その輸出価格が低落します。この輸出価格を安定化するために行われたのが、余剰農作物としてのサトウキビからの燃料用エタノールの生産だったのです。このサトウキビからの蔗糖の生産における輸出価格の安定化のために行われていたブラジルの燃料用エタノールの生産が脚光を浴びるようになったのが、石油危機時の石油代替のバイオエタノールの生産でした。当時のブラジルでは、国産の石油の生産量が少なかった上に、労働力が安価だったので、それを使って、自動車用燃料として使えるような安価な燃料用のエタノールが生産できたのです。

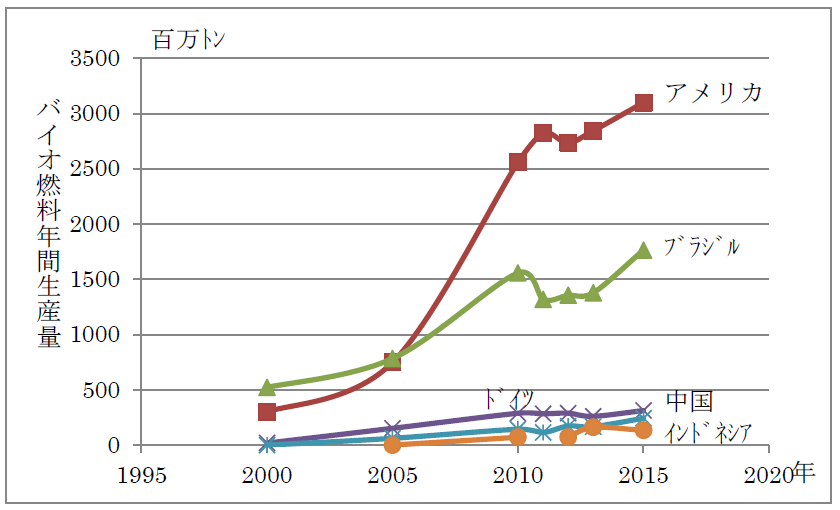

同じ農業政策として、このバイオエタノーの生産が行われるようになったのが、米国におけるトウモロコシ原料のバイオ燃料の生産です。エネ研データ(文献1 – 1 )に記載のBP(British Petroleum )社のデータをもとにつくられた図1 – 2に見られるように、いまや、バイオ燃料生産大国はブラジルに代わって世界のバイオ燃料の41.4 %(2015 年)を生産している米国です。地球温暖化対策として、トーモロコシ原料からつくられたエタノール(バイオ燃料)をガソリンに10 %程度混合することで、トーモロコシの輸出量をコントロールし、その輸出価格をつり上げているのです。その高い飼料用トーモロコシの最大の購入先国が日本であることも知って頂きたいことです。

図 1-2 バイオ燃料の生産国の生産量の年次変

(エネ研データ(文献1 – 1 )に記載のBP社のデータから作成)

⑧ バイオ燃料物語の補遺;航空機用燃料としてのバイオ燃料の利用が求められているようですが、自動車が電気自動車(EV)で走るようになれば、航空機用にバイオ燃料を使う必要は当分は不要です。

いま、世界の自動車が、電気自動車(EV)に変ろうとしているなかで、バイオ燃料は、その生き残りの道を航空機の燃料に求めようとしているようです。それが、藻類のユーグレナ(ミドリムシ)を原料とした液体燃料です。しかし、これは、同じ原料ユーグレナが栄養剤として高価に販売できるから、ユーグレナの生産企業が、この国策事業に協力できる経済的な条件があるためだと考えられます。したがって、もし、このユーグレナ燃料用の利用に国のお金が出なくなれば、生産コストの高いユーグレナ油が航空燃料として使われることはないと考えるべきでしょう。

また、石油系燃料油のなかで、僅か3 % しか占めないジェット燃料(日本での値(文献 1 – 1 )から)であれば、将来、自動車がEVに替わることで、石油が用いられなくなれば、航空機用の燃料には石油を使うことができると考えられますから、航空機用のバイオ燃料の出番は、当分は、ないと考えてよいでしょう。

<引用文献>

1-1.日本エネルギー経済研究所計量ユニット編;EDMCエネルギー・経済統計要覧、2017、省エネセンター、2017年

1-2.久保田 宏、平田賢太郎、松田智;「改訂・増補版」化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉――科学技術の視点から、日本経済の生き残りのための正しいエネルギー政策を提言する――、Amazon 電子出版、Kindle、2017年

1-3.久保田 宏編;選択のエネルギー、日刊工業新聞社、1987年

1-4.久保田 宏、松田 智;幻想のバイオ燃料――科学技術的見地から地球環境保全対策を斬る、日刊工業新聞社、2009

1-5.久保田 宏、松田 智;幻想のバイオマスエネルギー――科学技術の視点から森林バイオマス利用の在り方を探る、日刊工業新聞社、2010年

ABOUT THE AUTHER

久保田 宏;東京工業大学名誉教授、1928 年、北海道生まれ、北海道大学工学部応用化学科卒、東京工業大学資源科学研究所教授、資源循環研究施設長を経て、1988年退職、名誉教授。専門は化学工学、化学環境工学。日本水環境学会会長を経て名誉会員。JICA専門家などとして海外技術協力事業に従事、上海同洒大学、哈爾濱工業大学顧問教授他、日中科学技術交流による中国友誼奨章授与。著書(一般技術書)に、「ルブランの末裔」、「選択のエネルギー」、「幻想のバイオ燃料」、「幻想のバイオマスエネルギー」、「脱化石燃料社会」、「原発に依存しないエネルギー政策を創る」、「林業の創生と震災からの復興」他

平田 賢太郎;日本技術士会 中部本部 副本部長、1949年生まれ、群馬県出身。1973年、東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻修士課程修了。三菱油化(現在、三菱化学)株式会社入社、化学反応装置・蒸留塔はじめ単位操作の解析、省資源・省エネルギー解析、プロセス災害防止対応に従事し2011年退職。2003年 技術士(化学部門-化学装置及び設備)登録。