エネルギー政策の混迷を正す(その4) 化石燃料の枯渇に備え、化石燃料(石油)に依存しない社会へ移行するために、 残された化石燃料(石油)を大事に使いましょう

東京工業大学名誉教授 久保田 宏

日本技術士会中部本部 事務局長 平田 賢太郎

(要約);

① いま、安倍政権が進めるエネルギーの基本計画は、3.11以降、失われた原発電力を取り戻すことに特化されています。日本経済を支えている一次エネルギー供給の半分以上を占める電力以外の化石燃料、なかでも石油資源の枯渇にどう対応するかが、今後の日本のエネルギー政策の基本計画でなければなりません

② その資源量の枯渇が迫るなか、残された化石燃料(石油)を大事に使うことを考えなければなりません(1)石油製品の熱エネルギー利用は、今後も減少を続けるでしょう

③ その資源量の枯渇が迫るなか、残された化石燃料(石油)石油を大事に使うことを考えなければなりません (2)運輸機関用の燃料油は、やがて、使われなくなります

④ その資源の枯渇が迫るなか、残された化石燃料(石油)を大事に使うことを考えなければなりません (3)化学工業原料としてのナフサの代替品の確保は、技術的に困難と考えるべきです

⑤ 石油製品の需要が少なくなり、その販売で利益をあげる石油精製事業が厳しい状況に追い込まれるなかで、輸入石油を用いて成長してきた日本経済の成長が終焉の時を迎えています。今後の経済成長が抑制されるなかで、残された石油を大事に使いながら、やがてやって来る石油に依存しない新しい社会に生き伸びるための創造的なエネルギー政策の基本計画の実行こそが、いま、求められなければなりません

(解説本文);

① いま、安倍政権が進めるエネルギーの基本計画は、3.11以降、失われた原発電力を取り戻すことに特化されています。日本経済を支えている一次エネルギー供給の半分以上を占める電力以外の化石燃料、なかでも石油資源の枯渇にどう対応するかが、今後の日本のエネルギー政策の基本計画でなければなりません

今夏(2018年)閣議決定された「第5次エネルギー基本計画」は、「2030年の原発比率20 ~22 %を目標とする」とあるように、3.11以降、失われた原発電力を「原発の再稼働」によって取り戻そうとしている安倍政権のエネルギー政策の実行を促すことを目的としていると言ってよいでしょう。しかし、いま、日本経済を支えているエネルギー源として重要な役割を占めるのは、3.11以前まで、国内総発電量の約1/4を担っていた原発電力の再生、すなわち、「原発の再稼働」ではありません。3.11から7年半近く経ったいま、猛暑が言われる今夏(2018年、8月)、冷房用の電力需要が増えているはずですが、政府による節電の要請はありません。それどころか、“熱中症の予防のため、ためらわず、冷房を使いましょう”とメデイアに言わせているように、3.11以降、運転の停止を余儀なくされている原発の再稼働無しでも、国民の生活と産業用の電力には不自由していないのです。

この電力とともに、現在、日本経済を支えているエネルギーには、主として化石燃料に依存する電力以外のエネルギーがあります。この電力や電力以外(主として化石燃料)のエネルギーを、計測可能な量として定量化して表すのが、「最終エネルギー消費」の値です。

日本エネルギー経済研究所編のEDMCエネルギー・経済統計要覧(以下エネ研データ(文獻1 )と略記)に記載の「最終エネルギー消費」の値は、産業や民生、運輸の各エネルギー消費部門で使われた電力と電力以外(主に化石燃料)で表わされ、その単位は、国内ではkcal(国際エネルギー機関(IEA)では、石油換算トン)で与えられています。具体的には、電力については、この最終エネルギー消費の国内総量は、国内の総発電量kWhの値に、電力の熱エネルギーkcalへの換算係数860 kcal/kWhを乗じて求めた量に、これを発電所から需要端への送電する際の送電ロスなどを考慮した「電力の有効利用係数(私どもが勝手に想定して付けた名称)」を乗じて与えられています。すなわち、

(最終エネルギー消費(電力)kcal )

=(国内総発電量kWh)×(860 kcal/kWh)×(「電力の有効利用係数」) ( 1 )

エネ研データ(文獻1 )に与えられている(最終エネルギー消費(電力))の値と、(国内総発電量)の値から ( 1 ) 式を用いて計算される「電力の有効利用係数」の値は、1965 ~2014年度までは、平均0.88程度と与えられますが、2015年度で0.932、2016年度で、0.970と、やや高い値が得られました。その原因は不明です。

一方、エネ研データ(文獻1 )に記載のエネルギー源種類別の最終エネルギーの値には、エネルギー源として、電力とともに、石炭、石炭製品、石油、天然ガス・都市ガス、その他と5種類の値が記載されています。これら電力以外のエネルギー源の最終エネルギーの値は、熱エネルギーや化学エネルギーの利用などとして、電力の場合と同様、次式により求められると考えました。

(エネルギー源種類別最終エネルギー(電力以外)kcal )

=(エネルギー源種類別の電力以外の消費量kg、ℓ)

×(エネルギー種類別それぞれの発熱量kcal/kg、kcal/ℓ )

×(その使用でのエネルギーロスなどを考慮した「有効利用係数」) ( 2 )

エネ研データ(文獻1 )に記載の2000年度の原油の輸入量から、電力生産に用いた原油および重油量を差し引いた値に、原油の発熱量を乗じた値を、同じエネ研データに記載の「エネルギー源種類別最終エネルギー」の石油の値と比較して( 2 )式の「有効利用係数」の値を試算してみると、1.03と与えられました。

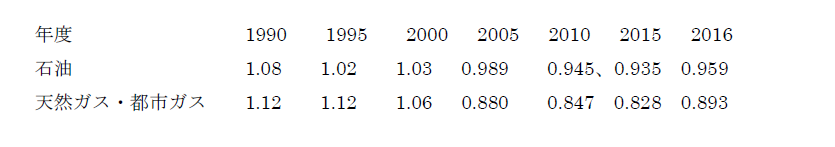

同様の計算を、1990、1995、2000、2005、2010、2015、2016の各年度について行った結果を表1 に示しました。表1 には、同様の計算を「天然ガス・都市ガス」について行った結果も示しました。

表 1 エネルギー源種類別の最終エネルギーエネルギー(電力以外;石油、天然ガス・都市ガス)の「有効利用係数」の試算値(エネ研データ(文獻1 )に記載のエネルギー源種類別の最終エネルギー(電力以外;石油、天然ガス・都市ガス)のデータをもとに、本文中の ( 2 ) 式から(その使用でのエネルギーロスを考慮した「有効利用係数」)の値を試算しました)

ただし、石炭、石炭製品については、エネ研データに、その電力利用量を差し引いた消費量データが与えられていませんので、最終エネルギーの値から、( 2 ) 式の「有効利用係数」の値を求めることができませんでしたが、「石油」および「天然ガス・都市ガス」に対する「有効利用係数」の値は年次減少する傾向があります。この理由については不明ですが、表1 に与えられた石油、天然ガス・都市ガスの「有効件数」の値をと同様、この( 2 ) 式の「有効利用係数」の値」は、1 とされていると推定しました。

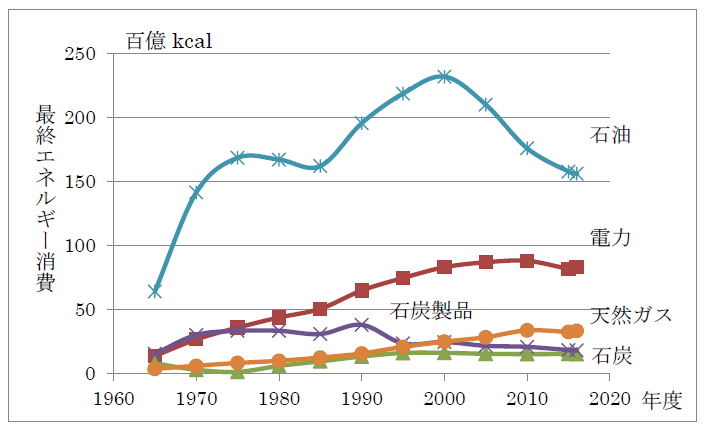

このように、エネ研データ(文獻1 )に記載の「エネルギー源種類別の最終エネルギー(電力以外)」の値には、その算出の方法に多少の疑問がありますが、エネ研データ(文獻1 )に記載の値をそのまま用いて、図1 に示しました。この図1に示すエネルギー源種類別の最終エネルギー消費の値の年次変化に見られるように、現在および将来のエネルギー政策にとって問題となるのは、いま、原発の再稼働問題に特化されている電力の問題よりは、やがて確実に枯渇する化石燃料、なかで、最も早く枯渇する石油を、どうやって、大事に使って行くかではないかと考えました。

図 1 エネルギー源別最終エネルギー消費の年次変化

(エネ研データ(文獻1 )に記載のエネルギー源別最終エネルギー消費データを用いて作成)

② その資源量の枯渇が迫るなか、残された化石燃料(石油)を大事に使うことを考えなければなりません (1)石油製品の熱エネルギー利用は、今後も減少を続けるでしょう

上記(①)の図1 に示すように、最終エネルギー消費で最も大きな値を示す石油は、その可採年数(確認可採埋蔵量の値を生産量で割った値)が、エネ研データ(文獻1)に記載のBP(British Petroleum)社のデータで見ると2016年末の値で50.6年と、石炭の153年、天然ガスの52.3年に較べ、最も小さい値を示します。さらには、この図 1 に見られるように、その最終エネルギーは、2000年代に入り急速に、その値を減少し続けています。

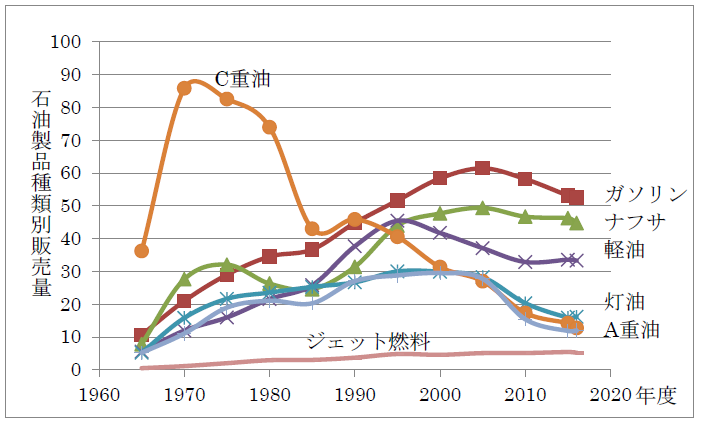

では、この石油が、具体的にどう使われているのでしょうか? それを調べるために、エネ研データ(文獻1 )に記載の石油製品別の国内販売量の年次変化を図2に示してみました。

図 2 石油製品別国内販売量の年次変化

(エネ研データ(文獻1 )に記載の石油需給データをもとに作成)

この図2 を見て、やや奇妙だと思われるのは1985年頃まで、圧倒的なシェアを占めていた(1970年度には燃料油計の47 % )C重油です。第一次石油危機(1973年)まで、バレル2ドルに満たず、水よりも安いと言われた原油からつくられたC-重油が、火力発電用の燃料として、当時の日本の高度経済成長を支える熱エネルギー源として多量に用いられた結果だと考えられます。しかし、石油危機後の原油価格の一桁以上の急騰により、C重油の需要量は急速に落ち込み、2016年度には、燃料油計の7 % 程度まで減少しました。今後、この需要が伸びることはないでしょう。

石油製品としての熱利用では、他に、産業部門でのA重油と民生部門の灯油があります。図2 に見られるように、この両者の需要量(販売量)は、ほぼ、等量で年次変化していますが、2000年代の需要は、C重油同様の落ち込みを示しています。

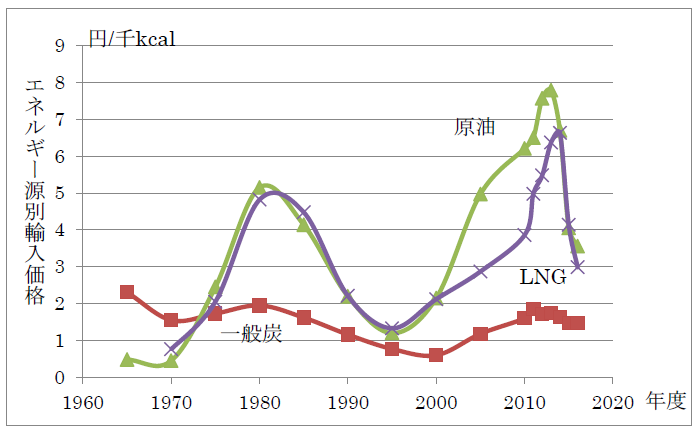

エネ研データ(文獻1 )に記載のエネルギー源としての化石燃料の種類別の発熱量(カロリー)当たりの輸入価格の年次変化を図3に示します。ここで、エネルギー源別輸入価格は、一般炭、原油、LNGそれぞれの輸入CIF価格(産地の価格に輸送費と保険料を加えた価格)をそれぞれの発熱量で割って与えられる値です。

図 3 エネルギー源種類別輸入価格の年次変化

(エネ研データ(文獻1 )に記載のエネルギー価格データをもとに作成)

この図3 に示すエネルギー源別輸入価格の値から注目すべきことは、熱エネルギー利用で、石油の代わりとして、より安価に用いられるのが、LNGでなく、石炭だと言うことです。それは、日本が輸入しているLNG (液化天然ガス) が、主として石油の随伴ガスとして産出され、これを輸送するための液化の高いコストが加算されるために、単位カロリー当たりの輸入価格が、原油より僅かに安い程度になるからです。これは、島国日本における特殊事情と考えるべきです。さらに、また、この石炭の可採年数は、上記(①)したように、石油および天然ガスの3倍近くあり、今後も節約して使えば、その枯渇懸念に伴う輸入価格の上昇は少ないと見てよいでしょう。いま、この石炭の利用を妨げているのが、地球温暖化対策としての低炭素化の要請です。しかしながら、私どもの計算では、化石燃料消費の絶対量を現在の値以下に節減すれば、IPCC(気候変動に関する政府間パネル、国連の下部機構)が訴えるような地球温暖化の脅威は起こりません(私どもの近刊(文獻2 )参照)。これを言い換えると、化石燃料の熱エネルギー利用の主体は、当分の間、その消費量の節減の上での石炭でなければなりません。

③ その資源量の枯渇が迫るなか、残された化石燃料(石油)石油を大事に使うことを考えなければなりません (2)運輸機関用の燃料油は、やがて、使われなくなります

上記(②)の 図2にみられるように、1990年頃から石油製品販売量(需要量)のなかで首位を占めるようになった自動車用燃料のガソリンは、2005年頃をピークとして、減少を続けるようになり、2016年度の需要量は、ピーク時(2006年度)の13 % 減、燃料油計に対する比率は、29.8 % になりました。国内の自動車の保有台数は2005年頃から頭打ちになっていますから、現状のガソリンの需要量の減少は、主として、自動車の燃費(単位燃料消費量当たりの走行距離)の向上によるものです。そのなかには、内燃機関自動車に電動機構を取り入れたハイブリッド車の普及もあります。石油の枯渇が近づくなかでのガソリン価格の高騰により、究極は、蓄電池を備えて外部電源で走る電気自動車(EV)の時代が来ることは確実です。ただし、その駆動力は、化石燃料の枯渇後、その代替として用いられる再エネ電力でなければなりません。なお、同じ電動自動車でも、化石燃料からつくられる「水素」で走る燃料電池車(FCV)は幻想に終わるでしょう。化石燃料の枯渇後の電力が、再エネ電力以外に無いとしたら、その電力を使ってつくられる「水素」でFCVを走らせるよりも、その電力を使ってEVを走らせる方が経済的に有利なことは、中学生でも判る科学の常識ではないでしょうか?

同じ自動車用燃料として使われている軽油は、当初、ガソリン車と並行して需要を伸ばしてきましたが、上記(②)の 図2に見られるように、1995年頃から減少に転じています。これは、排ガス規制によるジーゼル車の利用の減少によるもので、日本における特殊事情と言ってよいでしょう。ガソリン車に比べて燃費が良いことから、その利用が優先されていたEUでも、最近は、石油離れを促進させるためとして、新車販売時期に法的な制限を設けて、EVへの変換が進められています。また、輸送機関用の燃料としての軽油は、電力を利用できない鉄道の駆動用にも用いられていますが、石油枯渇後の将来は、これも再エネ電力で走る架線付きの電車に替えるべきでしょう。

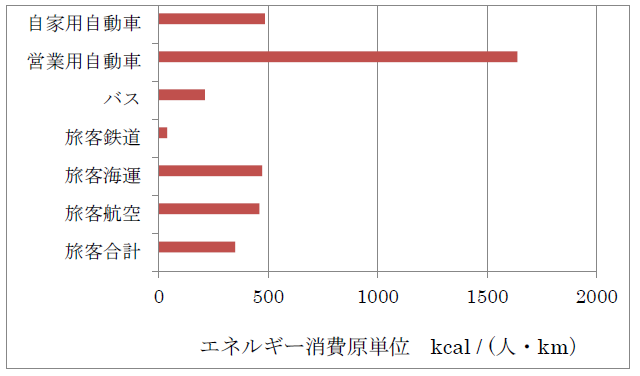

輸送機関用の液体燃料としての石油製品には、もう一つ、航空機用のジェット燃料があります。いま、このジェット燃料の代替として、内燃機自動車用燃料として、その開発・利用が進められてきた幻のバイオ燃料の利用が考えられているようです。具体的には、化石燃料の燃焼排ガス中から抽出されるCO2を用いて、人工的に光合成される藻類のユーグレナ油で旅客用のジェット機を飛ばすことに成功したと報じられています。しかし、それは、このユーグレナ油が栄養剤として高価に販売できるので、その利益で、この試験飛行用の燃料が提供されるからです。この製造コストの高いユーグレナ油で、商用ジェット機を飛ばすことは、まぼろし以外の何ものでもありません。図2に見られるように、年々、需要量を増やしてきたジェット燃料ですが、2016年度の需要量は、燃料油計の3 % に過ぎません。上記したように、当面は、他の運輸機関用燃料油の需要を減らすことで、石油製品としてのジェット燃料を確保することが可能なはずです。さらには、輸送機関のエネルギー利用効率を考えるとき、化石燃料の枯渇後、狭い日本で、輸送機関として、ジェット機を使うことの意義を考え直す必要があります。参考として、エネ研データ(文獻1 )から、国内の運輸機関種類別の旅客部門のエネルギー消費原単位の値を図4 に示しました。同じような値が、貨物部門でも与えられています。この図4に見られるように、輸送機関としての鉄道の利用が、圧倒的にエネルギー消費が少なくなっています。さらに、化石燃料の枯渇後を考えると、この鉄道輸送も、架線式の電車に変換すべきです。その電力は、現状の化石燃料を用いた火力発電電力ではなく、その電力より安価になった時の再エネ電力でなければなりません。

図 4 旅客用運輸機関のエネルギー消費原単位の値

(エネ研データ(文獻1 )に記載のデータをもとに作成)

④ その資源の枯渇が迫るなか、残された化石燃料(石油)を大事に使うことを考えなければなりません (3)化学工業原料としてのナフサの代替品の確保は、技術的に困難と考えるべきです

上記(②)の 図2 に示すように、1990年頃までのC重油を除けば、ガソリンに次いで第2位の販売量をもつナフサは、2016年度の石油製品販売量合計中の25.3 % を占めます。かつては、コールタールを主原料とした化学工業製品の製造原料として、いま、現代文明社会を支えるようになった合成樹脂(プラスチック)原料のナフサですが、他の石油製品と違い、石油の枯渇が迫るなかで、その代替品が無いのが、図2 に見られるように、2000年代以降も、その需要が余り減少しない理由と言ってよいでしょう。

先の1973年以降の石油危機の時、やがて枯渇する石油の代替として、資源量の豊富な、石炭を原料とする「C 1 化学」とよばれる合成化学原料製造の開発研究が国策として進められました。しかし、主として経済性の理由から、このC 1化学の開発研究成果が得られないなかで出て来たのが、地球温暖化対策としての石油代替の人工合成石油の開発・利用と言ってよいでしょう。上記(③)の自動車用燃料としてのバイオ燃料の開発・利用を目的とした「バイオマス・ニッポン総合戦略」のなかで、バイオ燃料と同じバイオマスを原料としたバイオマスプラスチックの開発が開発課題として採り上げられました。

実は、このバイオマスプラスチックの開発は、その廃棄物の処理・処分を目的とした生分解性プラスチックの製造を目的として、以前から行われていたのです。この生分解性プラスチックの開発目的は、一般消費材として、すぐゴミになる「汎用プラスチック」への利用でした。すなわち、安価でなければならなかったのです。それが、その製造原料を、バイオ燃料におけると同様、原料資源量に大きな制約のあるバイオマスが選ばれたのは、その開発が行き詰まっていた国策「バイオマス・ニッポン総合戦略」の豊富な研究費があったからです。もちろん、こんな開発研究が成功するはずはありません。バイオ燃料が幻想に終わるとともに、このバイオマスプラスチックも消え去るべくして消え去りました。結果として、生分解性を持たないプラスチックごみが、いま、海洋環境汚染の問題として、世界で、大きな注目を集めています。

いや、この地球温暖化対策としての低炭素化は、もっと厳しく「日本のエネルギー政策」に混迷をもたらしています。その典型例は、温室効果ガス(二酸化炭素CO2)の排出削減を目的とした人工光合成反応による合成有機物の製造です。植物の光合成のメカニズムを解明した基礎研究の成果を利用して、これを化学反応装置内で実行することで、大気中のCO2濃度の削減と同時に、光合成有機物を製造しようとするものです。この人工光合成反応のエネルギー源として、太陽光を使う限り、植物による光合成反応の利用より安価な技術はないはずです。この厳しい現実を無視して、科学技術の進歩で経済成長が継続できるとの幻想を政治に訴えることで、科学研究費を稼いでいる科学者が、この国の「エネルギー政策」を混迷に陥れているのです。

以上のように、石油が枯渇に近づいて行くなかで、石油製品のナフサに代わる石油化学工業製品製造原料は無いのです。しかし、石油化学工業には、石油危機での原油価格の高騰時に、価格の高くなった原料ナフサを使って、より高価なファインケミカル製品を製造する産業構造の変革で、この危機を乗り切った歴史があるのです。2005~2014年度までの最近の原油価格の高騰も何とかしのげたのです。今後も、石油資源の枯渇に伴って、原油の輸入価格、これに比例するナフサの価格は、下記(⑤)の図5に示すように、確実に高騰します。その時には、可採年数が石油の3倍以上ある石炭を原料とした石炭液化油が、自動車用の燃料としてではなく、化学製品原料としてのナフサの代替として利用できるのではないかと考えられます。

また、石油化学製品の主体としてのプラスチックの使用については、その廃棄物のリサイクル利用も考えられます。しかし、このリサイクルは、いままで行われてきた税金の投入によるリサイクルのためのリサイクルではなく、国家財政に経済的な負担をかけることの無い方式が、選択、利用されなければなりません。そのためには、文明社会におけるプラスチックの利用形態自体が、もう一度大きく変革されなければなりません。具体的には、処理・処分の困難なプラスチックごみの排出を最小化するような消費社会構造の大きな変革を含めた科学技術の進歩が求められます。

⑤ 石油製品の需要が少なくなり、その販売で利益をあげる石油精製事業が厳しい状況に追い込まれるなかで、輸入石油を用いて成長してきた日本経済の成長が終焉の時を迎えています。今後の経済成長が抑制されるなかで、残された石油を大事に使いながら、やがてやって来る石油に依存しない新しい社会に生き伸びるための創造的なエネルギー政策の基本計画の実行こそが、いま、求められなければなりません

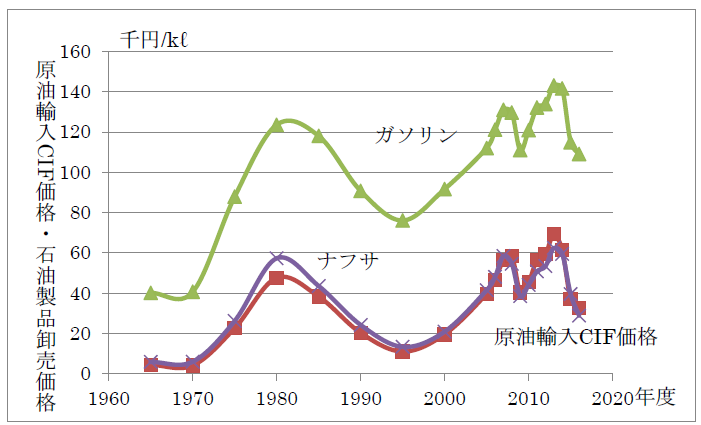

エネ研データ(文獻1 )から、石油製品の需要量のなかで第1位と第2位を占めるガソリンとナフサの卸売価格と、これらの価格を左右する原油の輸入CIF価格の年次変化を図5 に示しました。

図 5 原油輸入CIF価格と、石油製品のガソリンとナフサの卸売価格の年次変化

(エネ研データ(文献1 )に記載のエネルギー価格データをもとに作成)

石油製品の原料である原油の輸入CIF価格と、石油製品の卸売価格との間には次式の関係があるはずです。

(石油製品の卸売価格)=(原料の原油価格)+(製品製造コスト)+ (販売利益) ( 3 )

この ( 3 ) 式と図5の比較から、ガソリンについては、その(卸売価格)と(原料原油価格)の差は大きく、その差額から(製造コスト)を差し引いた (販売利益))によって、石油精製事業が一定の収益をあげていると考えられます。

これに対して、化学工業原料用ナフサの卸売り価格は、図5 に見られるように、原油の輸入CIF価格と殆ど変りがありません。したがって、輸入原油を用いて石油製品を製造する石油精製事業にとって、ナフサの生産では、事業収益が得られないことになります。すなわち、石油精製事業は、ガソリンなどの販売利益で、ナフサをマイナスの販売利益で、石油化学工業に提供しているのではないでしょうか?

したがって、上記(③ の(2))したように、今後、石油資源の枯渇が近づき、ガソリンを主体とする運輸機関用の液体燃料の需要(消費)が減少することになれば、石油精製事業者がエネルギー供給事業者として生き残るには、極めて厳しい前途が待ち受けていることになります。いや、すでに、この危機に備えて、企業合併などの経営の合理化などが進められています。また、石油精製事業が縮小すれば、その製品ナフサを原料として用いる化学工業にも厳しい将来が待っていることになります。

と言うことは、同時に、この輸入石油に依存してきた日本経済の成長が終焉の時を迎えることになります。石油資源の枯渇が迫り、経済成長が抑制されるなかで、残された石油を大事に使いながら、やがてやってくる石油に依存しない、新しい社会(世界)に生き伸びるための創造的なエネルギー政策の基本計画の実行こそが、いま、求められなければなりません。

<引用文献>

1、日本エネルギー・経済研究所計量分析ユニット編;EDMCエネルギー・経済統計要覧、2018年版、省エネセンター、2018年

2.久保田 宏、平田賢太郎、松田 智;改訂・増補版 化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉――科学技術の視点から、日本経済の生き残りのための正しいエネルギー政策を提言する――電子出版 Amazon Kindle版 2017年2月

ABOUT THE AUTHER

久保田 宏;東京工業大学名誉教授、1928 年、北海道生まれ、北海道大学工学部応用化学科卒、東京工業大学資源科学研究所教授、資源循環研究施設長を経て、1988年退職、名誉教授。専門は化学工学、化学環境工学。日本水環境学会会長を経て名誉会員。JICA専門家などとして海外技術協力事業に従事、上海同洒大学、哈爾濱工業大学顧問教授他、日中科学技術交流による中国友誼奨章授与。著書(一般技術書)に、「ルブランの末裔」、「選択のエネルギー」、「幻想のバイオ燃料」、「幻想のバイオマスエネルギー」、「脱化石燃料社会」、「原発に依存しないエネルギー政策を創る」、「林業の創生と震災からの復興」他

平田 賢太郎;日本技術士会 中部本部 副本部長、1949年生まれ、群馬県出身。1973年、東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻修士課程修了。三菱油化(現在、三菱化学)株式会社入社、化学反応装置・蒸留塔はじめ単位操作の解析、省資源・省エネルギー解析、プロセス災害防止対応に従事し2011年退職。2003年 技術士(化学部門-化学装置及び設備)登録。