地球温暖化対策としてのBE(バイオマスのエネルギー利用)とCCS(温室効果ガス(CO2)の抽出・分離・埋め立て)技術を組み合わせた森林管理によるCO2排出削減の妙案BECCSは幻想に終わります

東京工業大学名誉教授 久保田 宏

日本技術士会中部本部 事務局長 平田 賢太郎

(要約);

⓵ はじめに:木質バイオマスの燃焼によるエネルギー利用(BE)と、その焼却排ガス中の温室効果ガス(CO2)の抽出・分離・埋め立て(CCS)の技術を併用する森林管理によるCO2の排出削減を目的とした地球温暖化対策の妙案BECCSの効用に大きな期待が寄せられているようです

⓶ 現代文明社会において、化石燃料の代わりに、地球温暖化対策としてのバイオマスエネルギー利用(BE)の方法として、先ず用いられた「バイオ燃料」の生産・利用は幻想に終わりました

⓷ BECCSの前段として用いられようとしている「バイオマス発電」は、バイオマスのエネルギー利用(BE)として、最もエネルギー利用効率の悪い方法です。したがって、地球温暖化対策としての再生可能エネルギー(再エネ)電力として、その導入が期待される「バイオマス発電」は、化石燃料の枯渇後、その代替のエネルギー生産としても、大幅に利用されることはないと考えるべきです

⓸ 日本において、いま、林業経営改善のためとして、「再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT制度)」の支援を受けて、その利用を増やそうとした「バイオマス発電」は、発電原料木材の国内供給量の制約から幻想に終わるでしょう

⓹ 日本において地球温暖化対策としてのCO2の排出削減に有効に使われるのは、化石燃料枯渇後、その代替として用いられる国産の再エネ電力でしょう。FIT制度の認定を受けた設備によって、電力生産を行うために、国内生産量を上回る海外からの輸入原料を用いたバイオマス発電が行われています

⓺ 大気中のCO2濃度を減少させることで、地球温暖化対策の妙案と期待されているBECCSですが、その前提条件となるBE(バイオマスの利用)に、化石燃料枯渇後、その代替となるエネルギー供給可能量(ポテンシャル)がありませんから、現状ではもとより、その未来も考えられません

(解説本文):

⓵ はじめに:木質バイオマスの燃焼によるエネルギー利用(BE)と、その焼却排ガス中の温室効果ガス(CO2)の抽出・分離・埋め立て(CCS)の技術を併用する森林管理によるCO2の排出削減を目的とした地球温暖化対策の妙案BECCSの効用に大きな期待が寄せられているようです

大気中の温室効果ガス(CO2)を吸収して生育するバイオマスの燃焼によるエネルギー利用(BE)では、地球温暖化の原因とされている大気中のCO2の吸収量と排出量がバランスするから、地球大気中のCO2濃度は、増加も減少もしないとされています。これが、BEでの「カーボンニュートラル」です。

一方、化石燃料の燃焼排ガス中からCO2を抽出・分離して、地中に埋め立てるCCS技術では、大気中への化石燃料起源のCO2排出量をゼロとすることができるとされています。したがって、このCCS技術を、化石燃料の燃焼排ガスに対してではなく、BEでのバイオマスの燃焼排ガスに対して適用すれば、このCCS技術で除去されるCO2量だけ大気中のCO2の濃度を減少することができることになります。このBEとCCSを併用したBECCSの実行が、いま、トランプ米大統領を除く世界の全ての国の合意のもとで進められている地球温暖化対策としてのパリ協定のCO2排出削減への大きな貢献が期待されている理由です。

このBECCSの適用対象のバイオマスとして、林業生産物としての木材を利用する場合には、この木材のエネルギー利用、具体的には、現在、地球温暖化対策として、CO2の排出削減を目的として進められている「木質バイオマスを用いる火力発電」の利用、拡大が、収益事業としての林業に貢献するとして、関係者の大きな期待が寄せられているようです。

⓶ 現代文明社会において、化石燃料の代わりに、地球温暖化対策としてのバイオマスエネルギー利用(BE)の方法として、先ず用いられた「バイオ燃料」の生産・利用は幻想に終わりました

人類文明は「火」を使うことで始まりました。人類文明の初期には、この「火」をつくるための原料はバイオマスで、その主体は、人類生存のための食料生産での農作物残渣であったと考えられます。しかし、農耕による食料の供給により、文明が開化し、人口が増加すると、それを維持するためのエネルギー源の農作物残渣だけでは不足するようになり、より豊かなエネルギー資源としての森林資源(木質バイオマス)が求められるようになり、結果としての大規模な森林破壊が起こったのではないかと考えられます。これが、文明発祥の地における気候変動による森林破壊の加速と砂漠化の進行ではないかと考えられます。

この初期文明社会の崩壊の危機を救って、現代文明社会をつくったのが、エネルギー源としての化石燃料の利用と、それにより促された産業革命でした。しかし、この産業革命による世界人口の増加がもたらしたのが、化石燃料資源の枯渇による経済成長の限界への懸念でした。であれば、人類文明の崩壊を防ぐための対策としては、世界の全ての国の協力による、やがて枯渇する化石燃料消費の節減でなければならなかったはずです。ところが、資本主義経済社会では、各国の政治権力の維持にとって、経済成長の抑制は禁句でした。そこに、たまたま闖入してきたと言ってよいのが、前世紀末から問題になった地球温暖化の脅威で、これを防ぐとした温室効果ガス(CO2)の排出削減のためのバイオマスのエネルギーの利用(BE)でした。

日本においても、地球温暖化対策としてのBEが、「バイオマスニッポン総合戦略」の名の国策として、多額の国民のお金(税金)を使って進められました。当初、この国策事業の主体は、自動車用の石油系液体燃料に代わる農作物を原料とした「バイオ燃料」の開発・利用でした。カロリーベースで30 %もの食料を輸入している日本で、この「バイオ燃料」の生産は、私どもの一人、久保田らの著書、「幻想のバイオ燃料(文献 1 )」が指摘する科学の常識を無視した暴挙でした。原料として新たに開発された、生産量の大きい燃料用米を原料としたバイオ燃料(エタノール)の試験生産までが行われました。しかし、2011年3月に発表された総務省によるこの国策事業の評価報告書では、この事業の開始時の2015年度から5年間で6.5兆円にも上るお金(税金)が何の成果も挙げることなく浪費されたとあります。詳細については、久保田による「原発に依存しないエネルギー政策を創る(文献2 )をご参照下さい。

この日本におけるバイオ燃料の開発・利用での、より大きな問題点は、この国策事業をリードしていたのが、日本の最高学府の長をなさっていた先生だったことです。バイオマスのエネルギー利用(BE)では、バイオマスは大気中のCO2を吸収して生育するから、そのエネルギー利用(燃焼)によって、大気中へCO2を排出することはないとする「カーボンニュートラル」なる科学のトリックが使われていました。ここで、私どもが、バイオ燃料の生産・利用での「カーボンニュートラル」を科学のトリックだとするのは、このバイオ燃料の生産に、現状では、化石燃料を用いたエネルギーが消費され、それに伴いCO2の大気中への排出が起こるからです。すなわち、BEでの「カーボンニュートラル」は成立しないのです。にもかかわらず、「カーボンニュートラル」による地球温暖化の防止に貢献するとして、このBEの国策事業の効用を訴えて、その事業費の一部を自分の仲間達の科学技術研究費の配分に道を開いていたのです。

BEとして、最初に、その開発・利用が進められ、世界中で大騒ぎされた「バイオ燃料」ですが、いまでは、ほとんど一般の人の耳目には触れなくなりました。しかし、(財)日本エネルギー経済研究所編のEDMCエネルギー・経済統計要覧(以下、エネ研データ(文献 3 )と略記)に記載の「世界の新エネルギー供給」のなかの「バイオ燃料」のデータで見ると、世界の「バイオ燃料」供給量は確実に増加していて、2015年の供給量は、2000年の8.2倍になっています。そのなかで、米国の供給量がかつてのブラジルを抜いて、世界一となり、世界(合計量)の約44 % にも達しています。米国内のガソリンに10 %程度のバイオエタノールが混入されているようですが、この米国のバイオ燃料の生産は、地球温暖化対策のためのCO2の排出削減ではなく、バイオ燃料の原料となっているトウモロコシの輸出価格の値上げを目的とした農業政策のためです。かつて、サトウキビからの砂糖の輸出価格を維持するために燃料用エタノールをつくったブラジルと同じことを、いま、米国がやっているのです。この高い価格の米国産のトウモロコシの最大の購入国が日本なのです。これをどう考えたらよいのでしょうか?

⓷ BECCSの前段として用いられようとしている「バイオマス発電」は、バイオマスのエネルギー利用(BE)として、最もエネルギー利用効率の悪い方法です。したがって、地球温暖化対策としての再生可能エネルギー(再エネ)電力として、その導入が期待される「バイオマス発電」は、化石燃料の枯渇後、その代替のエネルギー生産としても、大幅に利用されることはないと考えるべきです

地球温暖化対策としてのCO2の効率的な排出削減を目的としたBECCSの前段としてのBEとして、上記(➂)のバイオ燃料が役立たないもう一つの理由として、自動車燃料としての「バイオ燃料」の利用では、CO2の排出先が分散して、BEと組み合わされるCCSが適用できません。したがって、BECCSにおける、その前段としてのBEは、バイオマスを燃料として用いる火力発電、いわゆる「バイオマス発電」にならざるを得ません。

しかし、BEとしての「バイオマス発電」は、現用の電力の生産方式として、経済的に最も効率の悪い方法です。すなわち、木材(木質バイオマス)のエネルギー利用であれば、木材の生産地において、産業用木材の生産の際の廃棄物を民生用の給湯のエネルギー資源として利用すべきで、このほうが現用の高価な灯油の代替となり、経済性が高いと考えられます。

現状で、電力生産の主役を担っている化石燃料を用いる火力発電、なかでも、安価な石炭を用いる火力発電の利用が最も経済的に有利な発電方式ですが、最近、この石炭火力発電が、地球温暖化を促すCO2を排出するとして嫌われものにされ、代わって、CO2の排出量が少ない、再生可能エネルギー(再エネ)による電力生産方式として、太陽光や風力発電などのいわゆる新エネルギー(新エネ)とよばれる再エネ電力とともに、その利用が期待されているのが、同じ再エネ電力としての「バイオマス発電」です。

エネ研データ(文献 3 )に記載のIEA(国際エネルギー機関)データから、最近の2009年と 2015年の世界の電源構成とその総発電量のなかの比率を計算して表 1 に示しました。

表 1 世界の電源構成(発電量ベース)と構成比率(発電量(合計)の中のエネルギー源種類別電力の比率%)、2009年と2015 年

(エネ研データ(文献 3 )に記載のIEA(国際エネルギー機関)データから)

*2;バイオマス/廃棄物として分類されてる発電量のなかには、都市ごみや産業廃棄物の焼却のエネルギーを利用した発電量も含まれるので、木質バイオマスを用いた発電量は、この値の8割程度ではないかと推定されますが、ここでは、全量をバイオマスとしました。

地球温暖化対策としてのいますぐのCO2の排出削減を目標として、最近、発電量を増やしている世界の再エネ発電のなかの「バイオマス発電」ですが、2015年の値で、その総発電量に占める比率は、この表 1 に見られるように、2009年と比較して、6年間で2.18倍(見かけの倍率 1.83(= 528/288)倍に、同じ6年間の総発電量の倍率1.19(= 23,851/20,055)を乗じた実質倍率の値 (= 1.83×1.19)です)となります。しかし、2015年のバイオマス発電の総発電量のなかの比率は、僅かに2.21 %に過ぎません。

これに対して、地球温暖化対策として、その開発・利用が進められている新エネ電力(バイオマス発電以外の再エネ電力)の同じ最近6年間の実質倍率は3.57倍(=1,111/370)×1.19)と高くなっています。したがって、いますぐにではなく、現在、発電の主役を担っている火力発電用の化石燃料の枯渇後、その代替として用いられる再エネ電力は、バイオマス発電ではなく、太陽光や風力などの新エネ電力の利用が主体となると考えられます。すなわち、地球温暖化対策としても、また、化石燃料枯渇後、その代替としても、世界の「バイオマス発電」が、今後、その利用を大幅に増やすことはあり得ないし、その必要性もないと考えるべきでしょう。

⓸ 日本において、いま、林業経営改善のためとして、「再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT制度)」の支援を受けて、その利用を増やそうとした「バイオマス発電」は、発電原料木材の国内供給量の制約から幻想に終わるでしょう

先進国の一員としての日本において、いま、人件費の高騰から、林業生産事業の採算性が成り立たないとして、国内需要の30 % 程度(2010年度の値)の木材しか自給できない日本の林業が、経営採算性の改善に役立つとして、「再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT制度)」を適用して、生産電力を在来の電力価格に上乗せして販売し、国民に経済的な負担をかけているのが日本における「バイオマス発電」です。

地球温暖化対策としてのFIT制度の導入時には、このバイオマス発電は、FIT制度対象の再エネ電力のなかには含まれていませんでした。それが、林野庁が主導する林業関係者の強い働きかけで、FIT制度を適用した再エネ電力のなかに、この「バイオマス発電」が加えられたのです。すなわち、このFIT制度を適用した「バイオマス発電」を林業経営のなかに加えて、2020年に、木材の国内自給率を50 %とすることで、日本林業を再生させようとしているのです。

ところが、いま、バイオマス事業を推進している林業関係者の方々には、国内の「バイオマス発電」での電力(発電量)の導入可能(ポテンシャル)量が、非常に少ないことが認識されていません。バイオマス発電だけではありません。地球温暖化対策としてもCO2の排出削減のために、いますぐの導入が図られるべきとされている新エネとも呼ばれる再エネ電力についても同じです。

日本における地球温暖化対策としての再エネ電力の利用・拡大のためのFIT制度の施行を目的とした環境省の「再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書(文献 4 )」に記載された再エネ電力導入可能設備容量の値に、同じ環境省の調査報告書(文献 4 )のデータから私どもが推定した表2に示した「再エネ電力種類別の年間平均設備稼働率」の値を用いて、再エネ電力種類別の導入可能量(ポテンシャル)の値を次式で計算して、表 3 に示しました。

(再エネ電力導入可能発電量 kWh )= (再エネ電力の導入可能設備容量 kW)

×(8,760 h/年)×(再エネ電力の年間設備稼働率) ( 1 )

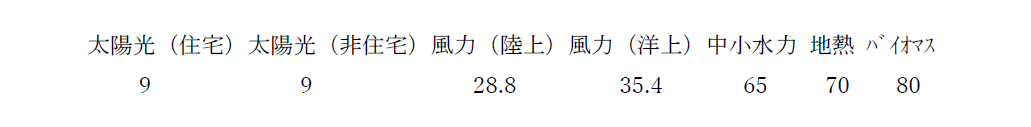

表 2 「再エネ電力種類別の年間平均設備稼働率」の値、%

(環境省の調査報告書(文献 4 )のデータからの私どもの推定値(私どもによる近刊(文献 4 )参照)

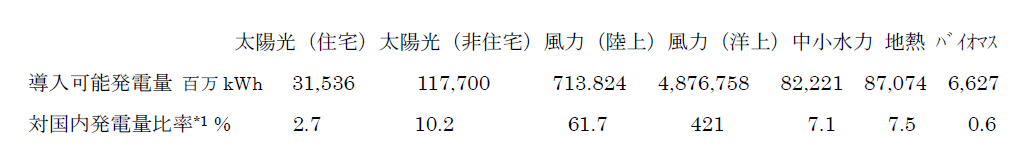

表 3 再エネ電力種類別の電量「導入可能量(ポテンシャル)」の推定値(バイオマス発電以外は、環境省の調査報告書(文献4 )をもとに推定した値、バイオマス発電についての推定値の計算方法は、本文に記しました)

環境省の調査報告書(文献 4 )には記載がありませんが、私どもの著書「林業の創生と震災からの復興(文献 5 )」から、国内の人工林を100 %利用したと仮定して、用材の生産、使用の残りの廃棄物を全量利用した場合のエネルギー利用可能木材量11,175千m3 (2009年度の値)と推定し、原料木材の密度、0.5t/m3、木材の発熱量3,400 kcal/kg、発電効率30 % として計算した、日本のバイオマス発電の導入可能量の値を、

(バイオマス発電導入可能量)

= (11,175千m3)×(0.5 t/m3)×(3,400千kcal/t)/ (860 kcal /kwh) ×(0.3)

= 6,627百万kWh

としました。

この計算結果は、あくまでも概算値ですが、森林面積が国土面積の70 %を占める森林大国と言っても良い日本のバイオマス発電導入可能発電量の2010年度の国内発電量(合計)に対する比率は、この表 3に見られるように、僅か 0.6 %です。

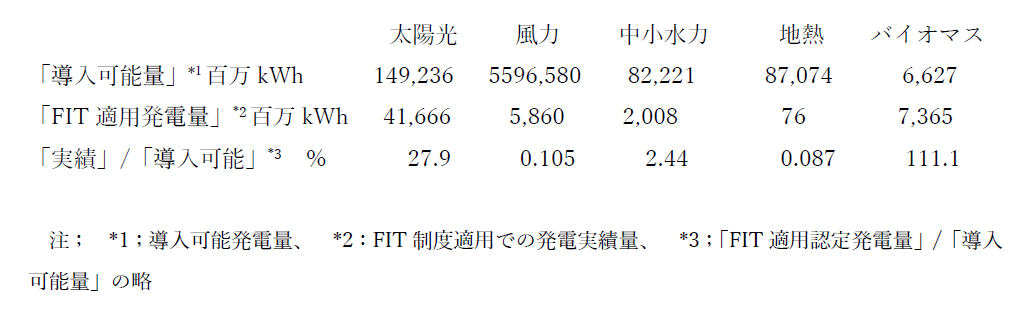

いま、この「バイオマス発電」を積極的に推進している林野庁をはじめ林業関連の人々には、バイオマス発電の導入可能量の小さい値が認識されていません。そのために、FIT制度の適用を受けたバイオマス発電設備が、やみくもに建設されています。結果として、国内の木材自給率を100 %としたときのバイオマス発電での「FIT制度適用での発電実績量」と「再エネ電力の導入可能量(発電量)」を比較した表 4 の「実績」/「導入可能量」比の値が、100 % を超えています。すなわち、FIT制度を適用した実績バイオマス発電量が、国内バイオマス原料を用いた場合の導入可能発電量を超えているのです。

表 4 日本における再エネ電力の種類別「導入可能発電量」と「FIT制度適用での発電実績量」の比較

(「新エネ電力の導入可能発電量」は、環境省調査報告書(文献 4 )のデータをもとに推定した値、{FIT制度適用での発電実績量}は、エネ研データ(文献 3 )に記載の新エネルギー等のデータの値)

したがって、国産のバイオマス原料のみを利用するバイオマス発電では、国民に経済的な負担を強いるFIT制度を適用しても、国産木材の自給率を高めることで、日本林業の再生を図ろうとする林野庁の試みが成功することはないと考えるべきです。

⓹ 日本において地球温暖化対策としてのCO2の排出削減に有効に使われるのは、化石燃料枯渇後、その代替として用いられる国産の再エネ電力でしょう。FIT制度の認定を受けた設備により、電力生産を行うために、国内生産量を上回る海外からの輸入原料を用いたバイオマス発電が行われています

上記(➂)の表3に見られるように、再エネ電力の導入可能量の最も大きいのは、風力発電(洋上)です。陸上を含む風力発電の導入可能発電量は、2010年度の国内総発電量の480 =( = 61.7 + 421)% = 4.8倍もあります。したがって、化石燃料枯渇後、その代替として用いられると期待される再エネ電力は風力と考えられます。いま、EUを主体として、エネルギー消費大国の米国や中国において開発・利用されている再エネ電力の主体も風力です。

一方で、日本のFIT制度適用の対象となっている再エネ発電の主体は太陽光です。太陽光発電素子を造りさえすれば、簡単に発電設備を建設して、再エネ電力が生産できる太陽光発電が世界中でブームになり、特に中国での生産過剰で、大幅に値下げされた太陽光発電素子を使い、FIT制度の適用で、手っ取り早く電力生産の利益を上げようとしているのが太陽光発電です。

以下、説明が少しややこしくなりますが、バイオマス発電において、この太陽光発電と、同じようなことをやろうとしているのが、バイオマス発電だと言って良いのではないでしょうか?

エネ研データ(文献 3 )に記載の日本におけるFIT制度の認定を受けた、2016年度のバイオマス発電を含む「新エネ電力等のデータ」の再エネ電力の(FIT制度の認定設備容量)の値から(1) 式を用いて計算した再エネ電力種類別の(年間平均設備稼働率)および(FIT認定設備容量)の値から求めた「FIT制度認定設備の推定発電量」と、「FIT制度認定設備の発電実績量」を比較して、表 5 に示しました。

表 5 日本における再エネ電力種類別の「FIT制度認定設備の推定発電量」と「FIT制度認定設備の発電実績量」の比較、2016年度(エネ研データ(文献 3 )に記載の「新エネ電力等のデータ」をもとに作成)

いま、日本において、地球温暖化対策としての再エネ電力の導入を目的としたFIT制度の大きな問題点とされているのが、FIT制度の認定を受けても、実際に運転している再エネ電力設備が少ないことです。特に、この表5に見られるように、バイオマス発電で、その比率、「実績」/「認定」比の値が、新エネ発電とよばれる再エネ発電設備に比べて、最も小さい値9 % 程度になっています。この原因として考えられるのが、国内のバイオマス発電用の木質原料の供給量が小さいことです。すなわち、原料木材の大きな割合が海外からの輸入材が用いられているためと考えられます。少し古くなりますが、NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク(BIN)バイオマス白書2014 (文献 6 )に記載のバイオマス発電原料の種類別使用量のデータからの私どもが推定した値では、バイオマス発電の原料バイオマスの55 % 程度が、海外からのアブラヤシの核殻などの輸入材に依存してます。

⓺ 大気中のCO2濃度を減少させることで、地球温暖化対策の妙案と期待されているBECCSですが、その前提条件となるBE(バイオマスの利用)に、化石燃料枯渇後、その代替となるエネルギー供給可能量(ポテンシャル)がありませんから、現在ではもとより、その未来も考えられません

本稿の「⓵ はじめに」に記したように、地球温暖化緩和のためのCO2の排出削減の理想の方策として期待されているのがBECCSです。それは、このBECCSの前段として用いられるBE(バイオマスのエネルギー利用)において、「カーボンニュートラル」が成立するから、このBEの後段に、燃焼排ガスのCCS技術を組み合わせたBECCSが、大気中のCO2濃度を低減することができる、今までにない革新的な低炭素化技術とされているからです。いや、BEのカーボンニュートラルが成立しなくとも、BEと、その後段のCCSの両段階でのCO2の排出削減量が、この両段階でのCO2の排出量を下回れば、化石燃料を主なエネルギー源とするエネルギー消費の現状に比べて、大気中へのCO2の排出量を低減することができるでしょう。

しかし、電力生産のエネルギー源として、化石燃料が主役を担っている現状で、地球温暖化対策としてのCO2排出量の低減を目的とするならば、このBECCSにこだわる必要がありません。新エネ電力と呼ばれるBE以外の再エネ電力を単独で用いても、この新エネ電力の種類別選択を誤らなければ、より効率的に現状のCO2排出量の削減が可能です。それは、上記(⓹)したように、いま、地球温暖化対策として、日本で主体的に用いられている太陽光発電ではなく、世界での利用量の大きい風力発電です。それだけではありません。現状のBECCS適用での効用を考える場合、その前段のバイオマス発電の利用可能量が、非常に小さいことが考慮されなければなりません。化石燃料資源の枯渇後、そのエネルギーに代替できるバイオマスエネルギー資源量が必要量確保できなければ、BEにCCSを組みわせたBECCSが、その目的とするCO2の排出削減の効用を発揮できなくなるのです。

もう一つ注意しなければならないのは、地球温暖化緩和の目的であれば、大気中のCO2濃度を削減する必要はないことです。いま、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が主張する地球大気温度上昇幅を1.5 ℃ 以内に抑えるためには、世界の化石燃料の消費量を、私どもが主張する(私どもの近刊(文献 7 )参照)ように、2012年の値に節減すればよいのです。具体的には、2050年の全ての国の一人当たりの化石燃料消費量を、2012年の世界平均の値 1.54 石油換算㌧/人/年になるように、先進諸国ではその節減、中国を除く途上国では、条件付きの消費の継続を行えばよいのです。これが、いま、地球温暖化対策のCO2排出削減対策として、トランプ大統領を除く、世界の全ての国の合意を得て進められている「パリ協定」の唯一の実行可能な方策です。

以上、結論として言えることは、国産のバイオマス原料を利用するバイオマス発電は、国民に経済的な負担を強いるFIT制度を適用しても実行可能となることはありません。すなわち、バイオマス発電を利用し、国産木材の自給率を高めて、日本林業の再生を図る林野庁の試みは成功することはないと考えるべきです。もちろん、地球温暖化は、世界の問題です。世界全体で、現代文明社会を支えている化石燃料に代替できるに十分な森林バイオマス資源があれば話は別ですが、世界の森林面積が年次減少している現状で、また、やがて枯渇する化石燃料の代替としても、バイオマス発電が利用されることはあり得ません。同じ再エネ電力の利用であれば、日本だけでなく、世界のほとんど全ての国で、化石燃料の代替としては、その開発と利用が進められている自国産の新エネ電力を用いることができるのです。

すなわち、地球温暖化対策として、その有効性が期待されているBECCSの前段としてのBEを支えるバイオマス発電の利用は期待できません。したがって、このバイオマス発電を前段とするBECCSが、日本林業の経営改善に貢献することはありませんし、世界の地球温暖化対策としてその効用が期待されているBECCS自体に未来がないと考えるべきです。

<引用文献>

1.久保田 宏、松田 智;幻想のバイオ燃料―科学技術的見地から地球環境保全対策を斬る、日刊工業新聞社、2009年

2.久保田 宏:科学技術の視点から原発に依存しないエネルギー政策を創る、日刊工業新聞社、2012年

3.日本エネルギー経済研究所編;EDMCエネルギー・経済統計要覧、2018年販、省エネセンター、2018

4.平成22年度環境省委託事業;平成22年度 再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書、平成23年3月

5.久保田 宏、中村 元、松田 智;林業の創生と震災からの復興、日本林業調査会、2013年

6.NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク(BIN):バイオマス白書2018、ダイジェスト版、2018年

- 久保田 宏、平田賢太郎、松田 智;改訂・増補版 化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉—科学技術の視点から、日本経済の生き残りのための正しいエネルギー政策を提言する、電子出版 Amazon Kindle版 2017年2月

ABOUT THE AUTHER

久保田 宏;東京工業大学名誉教授、1928 年、北海道生まれ、北海道大学工学部応用化学科卒、東京工業大学資源科学研究所教授、資源循環研究施設長を経て、1988年退職、名誉教授。専門は化学工学、化学環境工学。日本水環境学会会長を経て名誉会員。JICA専門家などとして海外技術協力事業に従事、上海同洒大学、哈爾濱工業大学顧問教授他、日中科学技術交流による中国友誼奨章授与。著書(一般技術書)に、「ルブランの末裔」、「選択のエネルギー」、「幻想のバイオ燃料」、「幻想のバイオマスエネルギー」、「脱化石燃料社会」、「原発に依存しないエネルギー政策を創る」、「林業の創生と震災からの復興」他

平田 賢太郎;日本技術士会 中部本部 副本部長、1949年生まれ、群馬県出身。1973年、東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻修士課程修了。三菱油化(現在、三菱化学)株式会社入社、化学反応装置・蒸留塔はじめ単位操作の解析、省資源・省エネルギー解析、プロセス災害防止対応に従事し2011年退職。2003年 技術士(化学部門-化学装置及び設備)登録。