化石燃料枯渇後の再生可能エネルギー(再エネ)に依存する社会への移行は、FIT(再生可能エネルギー固定価格買取)制度を用いた今すぐの移行ではありません(その2) FIT制度によらない再エネに依存する社会を創る具体策について考えます

東京工業大学 名誉教授 久保田 宏

日本技術士会中部本部・事務局長 平田 賢太郎

(要約);

① エネルギー政策のなかに迷い込んだ地球温暖化対策としても、脱原発のためにも、FIT制度の適用による今すぐの再エネの利用・拡大を図らなければならない理由は存在しません。私どもは、いま、原点に戻って、再エネ利用・拡大の本来の目的が、やがて枯渇する化石燃料の代替であることを再確認する必要があります

② 人類の生存に関する脅威、化石燃料の枯渇を防ぐための国民に経済的な負担をかけない方法は、世界中が協力して化石燃料消費を節減する以外にありません

③ 化石燃料が枯渇して、再エネのみに依存しなければならない社会は、世界の全ての国が平和に共存できる、人類にとっての理想社会と考えることができます。この理想社会の創設のために日本がなさなければならないことは、不条理なFIT制度の廃止を前提とした、全ての国が実行可能な再エネ利用・拡大のための私どもの提言案の実行を世界に向って訴えることです

④ FIT制度に依存しない化石燃料代替の再エネ利用の条件を正しく判断するためには、科学的に根拠のある方法として、私どもが提案する「限界設備価格」の概念が用いられるべきです

⑤ 補遺A; 再エネ電力の「限界設備価格」の計算方法と試算例

(解説本文);

① エネルギー政策のなかに迷い込んだ地球温暖化対策としても、脱原発のためにも、FIT制度の適用による今すぐの再エネの利用・拡大を図らなければならない理由は存在しません。私どもは、いま、原点に戻って、再エネ利用・拡大の本来の目的が、やがて枯渇する化石燃料の代替であることを再確認する必要があります

いま、日本のエネルギー政策のなかの再エネ利用の目的が混迷しています。その目的の第一に挙げられているのが、いわゆる地球環境の保全、すなわち、いま起こっているとされる地球温暖化を防止するためのCO2排出の削減になっています。

しかし、この地球温暖化の元凶とされ、CO2の排出源となっている地球上の化石燃料の資源量には大きな量的な制約があることが、一般には認識されていません。これは、私ども以外に誰も指摘していないことですが、日本エネルギー経済研究所編;EDMCエネルギー・経済統計要覧(以下エネ研データ(文献1 )と略記)に記載のBP(British Petroleum)社が公表している化石燃料の確認可採埋蔵量(経済的に採掘可能な資源量)の全てを使ったとしても、そこで排出されるCO2の総量は3.23兆トン程度にしかなりません。この量であれば、いま、IPCCが主張している、生態系に取り返しのつかないような破滅をもたらすとされる地球気温の上昇は起こりません。

これに対して、BP社が発表している確認可採埋蔵量の値はあてにならない、化石燃料は、今後いくらでも採掘できるとの反論があるかもしれません。それが、一頃、盛んに言われたシェルガス、シェールオイルのブームです。しかし、実際に掘ってみると、採掘コストが非常に高くつくことが判り、経済的に採掘できる確認可採埋蔵量の値は余り増えませんでした。上記した、「BP社の確認可採埋蔵量」の値は、このシェール・ブームが去った後の値です。したがって、経済力のある国が、経済力に任せて、化石燃料消費を増加させない限り、IPCCが主張するような地球温暖化の脅威は起こりません。しかし、地球上の化石燃料消費量が、現状の増加を継続すれば、その国際市場価格が高騰して、それを使えない人や国が増加し、国際的な、また国内での貧富の格差が現在以上に拡大します。これに、宗教問題が絡んで、ISの台頭に見られるような世界平和の侵害が加速されることは必須と考えるべきです。

② 人類の生存に関する脅威、化石燃料の枯渇を防ぐための国民に経済的な負担をかけない方法は、世界中が協力して化石燃料消費を節減する以外にありません

この人類の生存に関わる脅威を防ぐ唯一の方法は、私どもが提案する

「世界各国が協力して、今後、今世紀末までの世界の全ての国の一人当たりの化石燃料消費量を、現状(2012年)の値、1.54トンとすることを、2050年目標として努力する。ただし、この値は各国の今後の人口の増減に応じた補正を行う。」

を実現することです。

その詳細については、私どもの提言書(文献2 )をご参照頂きたいと思いますが、これは、決して、現実離れした理想論ではありません。

いま、米国のトランプ大統領以外の世界の全ての国の指導者が国際的に合意していると言ってよい「パリ協定」の目的を地球温暖化防止のためのCO2の排出削減から、化石燃料消費の節減に変えて頂けば、実行可能となるのです。しかも、実は、この私どもの提言案の実現こそが、「パリ協定」を実行可能とする唯一の方法なのです。この私どもの提言案が実現できたときの今世紀末までのCO2の排出総量を試算してみると、2.8兆トンとなりますから、上記の化石燃料の確認可採埋蔵量を使い切ったときの値3.23兆トンより小さくなります。これらのCO2の排出量であれば、IPCCが主張する温暖化の脅威は起こらないだけでなく、地球上に残された、貴重な化石燃料資源を、世界のすべての国が、公平に分け合って、今世紀いっぱい、大事に使うことができます。

ところで、この一人当たりの化石燃料消費量を世界各国が等しくすることは、先進諸国にとっては、現状の消費量を1/2 (日本の場合)~ 1/4(米国の場合)としなければならず、大幅に経済成長を抑制しなければならない大変なことのように思われます。しかし、上記したように、「パリ協定」のCO2の排出削減目標の達成を、米国を除く全ての国が国際的に約束しているのです。この約束の実行のためのお金のかからない方法が、ここに記した私どもの化石燃料消費の節減なのです。一方で、この私どもの提言案の実行では、一人当たりのCO2排出量が1.54 トンを超えている中国を除く途上国は、当面、化石燃料消費の節減を必要としませんから、パリ協定を決めるCOP 21の協議で取り決めたお金のかかるCO2排出削減のための先進諸国から途上国への資金援助が不要になります。したがって、一国主義を唱えるトランプ大統領にも、パリ協定から離脱する理由が無くなります。

さらに皆さんに知って頂かなければならない大事なことがあります。それは、いま、CO2の排出を削減しても、地球温暖化を防止できるとの科学的な証拠が存在しないことです。IPCCが主張する「温暖化のCO2原因説」は、地球気候変動のシミュレーションモデルをスーパーコンピュター(スパコン)を用いて解いた計算結果に基づく科学の仮説なのです。この計算結果が、今後の地球気温の観測結果と一致した時に初めて、それが、IPCCが言う「科学の原理」になるのです。スパコンを用いる巨額の研究費を稼ぐために、温暖化のCO2原因説を科学の原理だとして、CO2の排出削減を訴えるIPCC所属の学者先生の言うことをむやみに信じてはいけません。また、もし、IPCCの主張が正しくて、CO2の排出を削減しなければならないとしたら、その最も効果的な方法は、世界の全ての国が協力して、化石燃料消費を節減する私どもの提言案を実行する以外にはないのです。IPCCが推奨している化石燃料の燃焼排ガス中からのCO2の除去を目的とするCCS(CO2の抽出、分離、埋立)技術を用いることで、世界が化石燃料消費の増加を継続すれば、化石燃料資源の枯渇が早まり、国際的な貧富の格差の脅威が一層拡大するでしょう。これが、温暖化よりも怖い世界平和の侵害、人類存亡の危機と考えるべきです。

もう一つ、いま日本国内で、困ったことが起こっていることも指摘されなければなりません。それは、脱原発を訴える人々の多くが、自然エネルギー(国産の再エネ)の利用・拡大によるCO2の排出削減が無ければ、原発は止められないと思い込んでいることです。しかし、そんなことはありません。いま、3.11福島事故の影響で、殆ど全ての原発が運転を停止しているなかで、また、再エネ電力の利用量が僅かな現状でも、私どもの生活や産業用の電力に不自由はしていません。原子力エネルギーの開発・利用は、もともとは、やがて枯渇する化石燃料代替としてでしたが、そこに、地球温暖化の問題が入り込んできて、その防止のためのCO2排出削減が、現用の原発電力の利用の目的に加わりました。そのなかで起こったのが、3.11 福島の過酷事故でしたから、この事故の再発のリスクを避ける脱原発を推進するために、いま、自然エネルギーの利用が訴えられるようになったのです。

繰り返しになりますが、再エネの利用・拡大の本来の目的は、やがて枯渇する化石燃料の代替です。それが、上記した地球温暖化対策と、原発使用のリスク回避のためと変わってしまい、電力料金の値上げで国民に経済的な負担をかけるFIT制度(再エネ固定価格買取制度)の適用による、今すぐの再エネ電力の導入が、日本のエネルギー政策に大きな混迷をもたらしているのです。

私どもは、いま、原点に戻って、再エネ利用の本来の目的が、やがて枯渇する化石燃料の代替であることを再確認する必要があります。

③ 化石燃料が枯渇して、再エネのみに依存しなければならない社会は、世界の全ての国が平和に共存できる、人類にとっての理想社会と考えることができます。この理想社会の創設のために日本がなさなければならないことは、不条理なFIT制度の廃止を前提とした、全ての国が実行可能な再エネ利用・拡大のための私どもの提言案の実行を世界に向って訴えることです

いずれ、化石燃料が枯渇して、全ての国が電力のすべてを自国産の再エネ電力に頼らなければならなくなる時がやってきます。いや、電力だけでなく、電力以外のエネルギーについても大きく再エネ電力に依存しなければならない時がやってきます。実は、これは、かつて、経済成長のエネルギーを獲得するために戦争まで引き起こしてきた人類にとって、無駄な争いの無い、世界の全ての国が協調して生活と産業のために必要な国産の再エネを確保できる平和な理想社会の到来と考えることができます。

問題は、この理想の社会にどうやって、平和的にアプローチするかです。世界各国が、特に経済力の大きい先進諸国が、さらなる成長を競って、現状の主なエネルギー源である化石燃料消費の増加を継続すれば、化石燃料資源の枯渇が早まり、その国際市場価格の高騰のなかで再エネの利用・拡大を図らなければならなくなります。その典型が日本におけるアベノミクスのさらなる成長のなかでの地球温暖化対策としての今すぐの再エネ(自然エネルギーあるいは新エネルギー)の利用・拡大です。いや、安倍政権は、再エネの利用が伸びないなかで、原子力エネルギーも必要だとしています。このような一国主義のもとでの再エネ利用社会への移行では、国際的な協力を得ることができません。この国の首相は、この国のさらなる成長のために、3.11福島で過酷事故を起こしたこの国の原子力技術を、技術力の乏しい途上国に売り込もうとさえしています。まさに、平和な再エネ利用社会への移行に逆行し、人類の滅亡を招きかねない犯罪的な行為と言わざるをえません。

では、再エネ依存社会へ平和的に移行するには、どうしたらよいのでしょうか? それは、前項②で紹介した私どもの提案「残された化石燃料を世界各国が公平に分け合って、大事に使う」こと以外にないのです。それは、上記したように、日本を含む先進諸国においては経済成長の抑制を基本とした化石燃料消費の節減です。このなかには、すでに一人当たりの化石燃料消費量が世界の平均値を超えている新興途上国中国も含まれています。これらの国の化石燃料消費節減の基本は、国民の省エネ努力ですが、同時に、国民に経済的な負担をかけるFIT制度の廃止を前提とした、全ての国が協力できる、化石燃料から再エネへの移行でなければなりません。そのためには、下記 (④)するように、この化石燃料から再エネへの移行の条件を、エネルギー収支、経済収支解析の結果に基づいて、正しく判断する必要があります。

本来、今すぐの再エネ電力の利用・拡大のために導入されたFIT制度は、経済成長が継続して、国民が、多少の電力料金の値上げを我慢できる条件下で、地球温暖化対策としてのCO2の排出を抑制するために設けられた制度であったと考えるべきです。現在、成長のエネルギーとなっている化石燃料の枯渇が迫り、その輸入価格が上昇して、ゼロあるいはマイナス成長を余儀なくされている日本では、この最初の条件、すなわち、経済成長の継続を可能とする条件が満たされていません。これが、いま、私どもが、日本におけるFIT制度は、単に電力の買取価格を値下げする見直しではなく、速やかな制度自体の廃止でなければならないと訴える理由です。

④ FIT制度に依存しない化石燃料代替の再エネ利用の条件を正しく判断するためには、科学的に根拠のある方法として、私どもが提案する「限界設備価格」の概念が用いられるべきです

いずれは、確実に枯渇する化石燃料の国際市場価格が高くなり、この化石燃料を用いた火力発電のコストが再エネ電力の発電コストを上回る時がやってきます。その時を的確に判断して、国民に経済的な負担をかけない、すなわち、FIT制度の適用無しでの再エネ電力依存への移行が図られなければなりません。

具体的には、再エネ発電設備の使用期間内に生産される発電量に、現用の化石燃料(石炭)使用での火力発電のコストを乗じた値が、再エネ電力の生産設備の製造コストにその設備の使用期間中の維持費を含めた金額が等しくなると見積もられた時が、化石燃料(石炭)から再エネ電力への移行の時と考えられます。その時の設備の価格(維持費を含む)を私どもは「限界設備価格B 」としています。

なお、国産の自然エネルギーを用いて生産される再エネ電力の使用では、この電力の使用によって、現用の電力の生産に用いられている化石燃料の輸入金額が節減できることになりますから、その輸入金額分を、再エネ電力の生産コストを支配している発電設備の製造・使用のための補助金として国が支給できることになります。この国の補助金の支給により、現在、FIT制度無しでは、その導入が難しいとされる再エネ電力の導入が可能となります。この 「国の補助金 D」 を、上記の「限界設備価格 B 」に加えた限界設備価格を「限界設備価格L 」とします。

この「国の補助金D」の支給は、かつて、省エネ家庭電化製品の購入の際に、地球温暖化対策としてのCO2の排出削減に貢献するとして設けられたエコポイントとして、対象製品の1 割程度の金額の商品を国が支給する制度とは基本的に異なることが指摘されなければなりません。本来、省エネ製品の普及によるエコポイントにおいても、ここに示した「国の補助金D」のように、化石燃料の輸入金額の節減分で支給金額が決められるべきでした。それが、そのようにならず、エコポイントの制度が、単に不況下の電機産業界を一時的に救済する訳の判らないことになってしまったのは、この制度の目的とされた地球温暖化対策としてのCO2排出削減の効果が金額に換算できないためでした。結果として、通常、10年とされている家電製品の寿命が来ていない製品を、このエコポイントに釣られて買い替える消費者も出てきました。すなわち、この制度による省エネ効果が定量的に評価されないままに、制度の運用が先行し、国費が浪費されました。まさに、この国のエネルギー政策の混迷を象徴する出来事だったと言ってよいでしょう。

電力料金の値上げで国民に経済的な負担をかけるFIT制度の適用無しで、再エネ電力の利用・拡大を図る時期を決める指標となる再エネ電力の「限界設備価格」の値を求めるためには、先ず、現在、開発の対象となっている再エネ電力の種類別の「年間平均設備稼働率」の値が正しく把握される必要があります。その上で、この稼働率の値によって左右されるそれぞれの再エネ電力種類別の発電コストの値を可能な限り正確に定量的に評価し、その値と、将来的に値上がりすると考えられる化石燃料(石炭)を用いた火力発電のコストとの比較で、より安価に導入できる再エネ電力の種類と、その導入時期が選択されることになります。

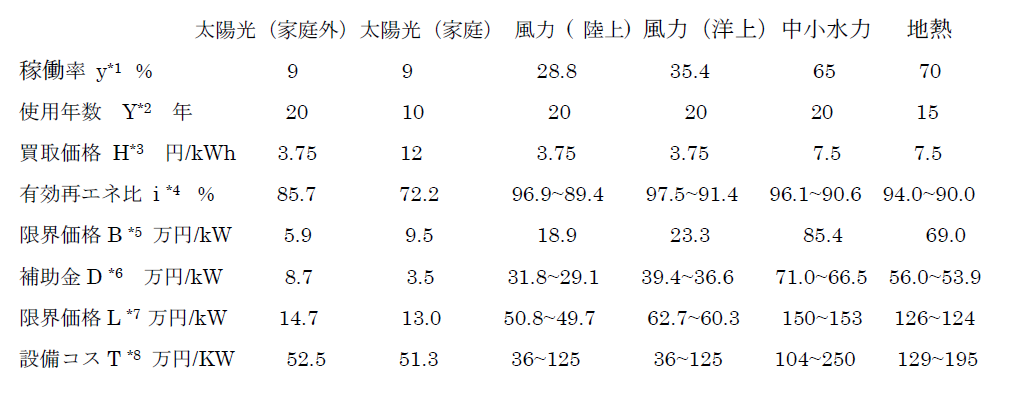

このFIT制度適用無しでの再エネ電力導入の「限界設備価格 B 」、導入促進のための「国の補助金 D 」および、この補助金を考慮した「限界設備価格L 」の具体的な計算の方法と計算例を下記の補遺Aに示すとともに、再エネ電力種類別のその試算結果を表1 に記載しました。ただし、この試算の際に用いた設備価格等の値は、FIT制度の導入時点(2012 年7月)における値です。また、FIT制度の適用無しでの中小水力と地熱の電力の一般電気事業者(電気会社)による買取価格は、7.5円/kWhとし、出力変動が大きい太陽光発電と風力発電の生産電力の買取価格は、その1/2の3.75円/kWhとしました。

表 1 再エネ電力の利用でのエネルギー源種類別「限界設備価格」の試算結果

(具体的な計算方法および計算例は補遺Aに記しました)

注 *1 ; 再エネ電力の「年間平均設備稼働率 y」の値、環境省報告書(文献3) から推定 *2 ; 設備使用年数、政府の決めたFIT制度の買取契約年数の値 *3 ;電力会社による火力発電での平均的な発電コストを 7.5 円/kWh とした。電力を需要端で販売できる太陽光(家庭)では、家庭用市販電力料金 24円/kWhをそれぞれ基準として、さらに、出力変動対策を電力会社が負担しなければならない太陽光や風力では、この基準値の半額3.75円/kWhを買取価格とした *4 ; 「有効再エネ利用比率i 」の略 *5 ;国の補助金なしの「限界設備価格 B」の値。設備コストT の最小値と最大値に対して計算した *6 ;「国の補助金額 D」の値。 ただし、単位発電量当たりの市販電力生産用化石燃料輸入金額 U =6.53円/kWhとした *7 ; 国の補助金付きの「限界設備価格 L」で、L = B + D として求めた *8 ; 政府の決めたFIT 制度での設備建設コストTの値で、 設備建設費に設備維持費{(年間設備維持費)×(使用年数Y)}を加算して求めた値、設備規模の最大と最小に対する値で示した

この表 1 に記載した再エネ電力の種類として、現在、FIT制度の対象になっているバイオマス発電が含まれていません。それは、後述の表2に示したように、その導入ポテンシャルが現在の国内総発電量の僅か0.8 % と小さい上に、現在、燃料バイオマス原料の大きな割合が輸入に依存しており、国産の電力が得られているとは言えないこと、さらには、発電原料の主体となる森林バイオマスのエネルギー利用であれば、電力ではなく熱利用とする方がエネルギー利用効率が良いため、日本における将来の化石燃料代替のバイオマス発電は、再エネ発電事業の対象とすべきでないと考えたからです。

この表1 を見て判るように、現在、日本において再エネ電力として優先的に導入が進められている太陽光発電のこの表1作成時の「設備コストT」の値が、今後の科学技術の進歩で大幅に値下がりしても、「国の補助金D」付きの「限界設備価格L」との比較でも、ここに示した(市販電力としての電力買取価格 H)の何倍もするFITの買取価格の適用無しには、その導入が困難と考えられます。そのなかで、いま、太陽光(家庭外、メガソーラ)では、安価な中国製が使われているようですが、輸入再エネ設備の利用による生産電力は国産電力とは認められませんから「国の補助金D」の支給は認められないことに注意する必要があります。

これに対して、太陽光発電以外の再エネ電力では、「設備コストT」の値は、設備の立地条件などによっても変化しますが、「国の補助金D」付きの「限界設備価格L 」の値との比較に見られるように、現状でも一部利用可能となるものがあると考えられます。

今後、年次変化が予想される再エネ電力の「設備価格 T」や、化石燃料(石炭)の輸入価格に左右される再エネ電力の(買取価格 H)などの数値の変化に対応するこの「限界設備価格」の計算値を厳しく監視して、化石燃料代替として導入すべき再エネ電力の種類別の選択と、その導入時期を誤らないようにする必要があります。

さらに、化石燃料枯渇後の再エネ電力の種類別の選択では、各再エネ電力種類別に、経済性を考慮した「再エネ電力の導入可能量(ポテンシャル)」の知見も必要になります。この再エネ電力の導入ポテンシャルの調査データとしては、環境省による詳細な調査報告書(文献3 )があります。FIT制度の施行後、この制度の適用による再エネ電力の利用・拡大の政策を担当している資源エネルギー庁の当時の担当者に問い合わせたところ、この報告書を知らないと聞いて驚かされました。これは、FIT制度の適用による再エネ電力の利用・拡大に、再エネ電力の導入ポテンシャルが考慮されていなかったことを示していると言ってよいと思います。ところで、この環境省の再エネ導入ポテンシャルの値は、発電量 kWhではなく、発電設備容量kWの値で与えられています。したがって、各再エネ電力種類別の年間平均設備稼働率の値を、同じ報告書から得られた推定値を用いて発電量の値に換算して、各再エネ電力種類別の導入ポテンシャルの値を表2 に示しました。

表 2 「再エネ電力種類別の導入ポテンシャル」の推定値

(環境省報告書(文献3 )のデータをもとに計算して作成)

注 *1; 環境省報告書(文献 3 ) には記載がない。国内の人工林が100 % 利用されたと仮定し、用材の生産、使用の残りの廃棄物を全量発電用に利用した場合の推算値 *2; 各再エネ電力種類別の導入ポテンシャルの値の国内総発電量(2010 年)1,156,888百万kWhに対する比率

この表2に示す「再エネ電力種類別の導入ポテンシャル」の値を考慮すると、化石燃料枯渇後の再エネ電力の主体は、いま、FIT制度の適用で、その導入が優先的に進められている太陽光発電ではなく、環境省の調査で、現在の国内総発電量の4.5倍以上の導入ポテンシャルがある上に、発電コストが低いとして、世界でも、現状で太陽光の約4.5倍と、圧倒的なシェアを占めている風力発電であることを指摘しておきたいと考えます。

以上、やがてやって来る化石燃料の枯渇に備えて、その代替としての再エネ電力の導入の時期を決める再エネ電力の「限界設備価格」の値を決めるには、かなりややこしい計算が必要になります。本来、このような、「再エネの利用・拡大計画の設計指針」が、国のエネルギー基本計画の実施細則として、エネルギーの専門家と称する先生方による指導を得て、資源エネルギー庁の技術者により作成されなければならないはずです。しかし、残念ながら、この国には、広い視野に立って、この国のエネルギー政策を、その技術的な細則まで指導できるエネルギーの専門家が居られないようです。

ここに記した再エネ電力の導入方法の計算法が、このような設計指針作成のためのたたき台として活用されることを願って止みません。

⑤ 補遺A 再エネ電力の「限界設備価格」の計算方法と試算例

やがて化石燃料の枯渇が迫り、その国際市場価格が高くなった時に、現用の化石燃料(石炭)を用いた火力発電の代替として、より安価に利用できる再エネ電力の「限界設備価格」の値は、次のように求められます。

「限界設備価格 B 円/kW-設備」

= (単位発電設備容量当たりの年間発電量 P kWh/kW-設備)

×(設備使用年数 Y 年)×(市販電力としての買取価格 H 円/kWh) (A 1 – 1 )

ただし、

(単位発電設備容量当たりの年間発電量 P kWh/kW-設備)

= (設備容量 1kW/kW-設備)×(年間時間 8,760 h/年)×(年間平均設備稼働率y) ( A 1 – 2 )

自然エネルギー(国産の再エネ)を用いることで、化石燃料の輸入金額分の補助金の支給を受けることができるとした場合は、この再エネ電力の生産により、化石燃料(石炭)の輸入金額が節減でき、「国の補助金 D 円/kW-設備」の支給が正当化されるとして、

「限界設備価格L 円/kW-設備」

= 「限界設備価格 B 円/kW-設備」+「国の補助金D 円/kW-設備」 (A1- 3 )

で与えられます。ただし、

「国の補助金 D 円/kW-設備」

=(単位発電設備容量当たりの発電量 P kWh/kW-設備)×「有効再エネ利用比率i 」

×(単位発電設備容量当たりの市販電力生産用化石燃料輸入金額 U 円/kWh ) ( A 1 – 4 )

ここで、各再エネ電力種類別の「有効再エネ利用比率i 」とは、再エネ電力の利用の際に生産された電力(化石燃料資源量換算の一次エネルギー量として与えられ、「産出エネルギー」とよぶ)から、この電力を生産するために必要なエネルギー量(「投入エネルギー」とよぶ)を差し引いた量の「産出エネルギー」に対する比率、すなわち、産出された電力のうち、生活や産業のために有効に使われる量の比率で、次式でその概算値を計算することができます。

「有効再エネ利用比率 i 」

= {「産出エネルギー」-「投入エネルギー」} /「産出エネルギー」

=1 – 1 /「産出 / 投入エネルギー比μ」 ( A 1 – 5 )

「産出/投入エネルギー比 μ」=「産出エネルギー」/「投入エネルギー」 (A 1 – 6 )

なお、再エネ電力の「産出エネルギー kcal/kW-設備」の値は次のようにして求めることができます。

「産出エネルギー kcal/kW-設備」

=(単位発電設備容量当たりの発電量P kWh/kW-設備)×(860 kcal/kWh)

×(8,760 h/年)×(設備使用年数 Y 年)/ (一次エネルギー(電力)換算係数f =0.367 )

(A 1 – 7 )

ここで、(一次エネルギー(電力)換算係数 f = 0.367 ) は、通常、計量できる最終エネルギー(電力)を生み出すことのできる化石燃料(石油)資源量としての一次エネルギー(電力)に換算するための係数で、エネ研データ(文献1 )に記載の数値をもとに、私どもが求めた値です。

一方、再エネ電力の「投入エネルギー」の値は、再エネ電力の種類別に大幅に異なり、その正確な値を求めることが困難だとして、通常、無視されています。すなわち ( A 1 – 6 ) 式で定義される「産出 / 投入エネルギー比 μ」の逆数1/μの値がゼロとされています。

確かに、現用のエネルギー源の主体を担う化石燃料の使用では、「産出エネルギー」に対する「投入エネルギー」の比率は小さく、再エネに対して定義された(A 1 – 5 )式に相当する「化石燃料の有効エネルギー利用比率」の値は、95 % 以上になり、これを 1 としても、余り大きな誤差を生じないと考えてよいと思います。これに対して、再エネ電力の生産では「産出エネルギー」に対する「投入エネルギー」の比率、すなわち、「産出 / 投入エネルギー比μ」の逆数 1/μの値は、一定の大きさをとり、これを無視することはできません。これを言い換えると、再エネ電力に依存しなければならない社会では、生活や産業に有効に使われるエネルギーの社会への供給エネルギーに対する比率が、化石燃料を主なエネルギー源とする現代社会に較べて、かなり小さくなり、同じエネルギー消費量での経済成長が大幅に抑制されることになります。したがって、化石燃料枯渇後の再エネに依存する社会への移行に際しては、この現実を厳しく認識しなければなりません。そのためにも、この再エネ種類別の「有効再エネ利用比率 i 」の値をできるだけ正確に求めて、化石燃料代替の再エネの利用の際の再エネ電力種類の選択の指標としなければなりません。

この問題に対応するために、私どもは、「投入エネルギー」の値を概算するための次の方法を提案しています。なお、この方法は、設備の製造・使用のコストに人件費が大幅に使われる場合に、この人件費(労働力の対価)がエネルギーに換算できるとして私どもが考えた独自の手法であることを付記します。

「投入エネルギー kcal/kW-設備」

=(エネルギーの生産と、その使用に要するコストT 円/kW-設備)

×(設備の製造・使用のコストを稼ぐための生活と産業に必要な

一次エネルギー消費 C kcal/円) ( A 1- 8 )

ただし、C の値は。エネ研データ(文献1 )に記載のデータから、次式で計算します。

C =(国内一次エネルギー供給 kcal)/(国内総生産 GDP 円) (AⅠ- 9 )

なお、(エネルギーの生産と、その使用に要するコストT)の値は、化石燃料使用の火力発電の場合は、燃料費が主体で、設備費の比率は小さい。これに対し、再エネ電力の生産コストの大部分は電力生産設備費で占められます。

(「有効再エネ利用比率 i 」の試算例);

太陽光発電(家庭外、メガソーラ)について、「有効再エネ利用比率i 」の試算例を示します。このメガソーラで、出力変動の調整のための蓄電設備を含めず、かつ、設備を現用の化石燃料主体のエネルギーを用いて製造した場合、( A 1 – 7 ) 式から、

「産出エネルギー」=(1 kW)×( 8,760 h/年)×(Y = 20年)

×(860 kcal/kWh)/ (f =0.367) =36.95 百万kcal/kW-設備

また、( A 1- 8 )、( A 1 – 9 ) 式から、

「投入エネルギー」=(T = 52,5 万円/kW)

×(C =10.03 kcal/円)=5.266 百万kcal/kW-設備

ただし、Cの値は、( A1 – 9 ) 式に 2010年度の(国内一次エネルギー消費)= 514,215 百億kcal、(国内総生産 GDP)=512,423 十億円を代入して求めました。

したがって、「産出/ 投入エネルギー比 μ」= 36.95 / 5.265 = 7.02 から、

「有効再エネ利用比率 i 」= 1 – 1 / 7.02 = 0.857

と求められます。

(「限界設備価格」の試算例);

太陽光発電(家庭外、メガソーラ)について、(A1- 1 )、( A 1 – 2 ) 式から、

「限界設備価格B 」

={P =(1 kW/kW-設備)×(8,760 h/年)×(y=0.090) =788.4 kWh/年}

×(Y = 20年)×(H =3.75 円/kWh) = 5.9万円/kW-設備

また、( A 1 – 4 ) 式を用い、(単位発電量当たりの市販電力の生産用の化石燃料の輸入金額 U = 6.53 円/kWh)、上記の「有効再エネ利用比率 i 」=0.857 として、

「国の補助金額 D 」=(P =788.4 kWh/年)×( i = 0.857 )

×(U = 6.53円/kWh)×(Y =20 年)= 8.8万円/kW-設備

から、国の補助金付きの

「限界設備価格 L 」== 14.7 (= 5.9 + 8.8 ) 万円/kW-設備

と計算されます。

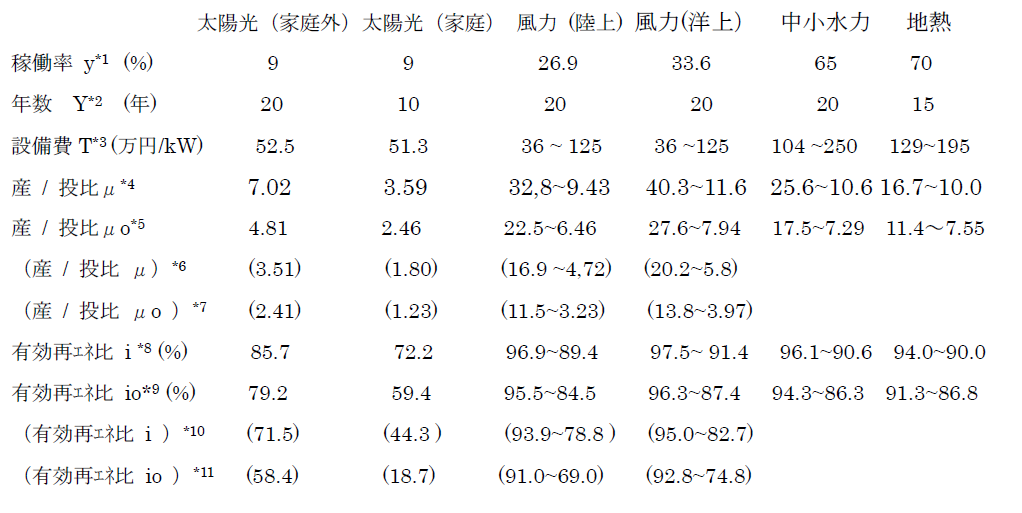

この方法を用いて計算した「有効再エネ利用比率」の計算結果を表A 1 に示しました。

ここで、化石燃料が枯渇して、再エネ電力設備の製造に、再エネ電力に依存しなければならなくなった場合、「投入エネルギー」が、化石燃料を用いた場合に較べて大幅に増加するとして、「産出/投入エネルギーμ」の値に、この補正を行った場合の値 μo、および、このμoの値を用いて計算した「有効再エネ利用比率io 」の値を、また、出力変動の大きい太陽光風力発電で、この変動を平滑化するための蓄電設備の製造・使用のエネルギーを行旅した場合の産出/投入エネルギー比 μ、μoの値を(μ)、(μo)として、この値を用いて計算した ( i ) および ( io ) の値も表A 1 に示しました。

表 A1 再エネ電力種類別の「有効再エネ利用比率i」の試算値

(資源エネルギー庁によるFIT制度の認定に際して用いられた再エネ電力の実用化の設備費、設備の使用条件等の諸定数を用いて試算した)

注 *1 ; 再エネ発電の「年間平均設備稼働率 y」の値、環境省報告書(文献3 ) から *2 ; (設備使用年数Y)の略、政府の決めたFIT制度の買取契約年数の値を用いた *3 ; 政府の決めたFIT 制度での「設備建設コストT」、設備建設費に設備維持費{(年間設備維持費)×(使用年数Y)}を加算して求めた最大と最小の値 *4 ;「産出/ 投入エネルギー比μ」の略、ただし、表中の定数値を用いて計算した *5 ;同上(注*4 )、再エネ電力のみに依存する場合の値、μo =μ/ 1.459 として概算(文献2 参照) *6 ; 出力変動の大きい太陽光、風力発電について、その変動を平滑化するための蓄電設備の製造・使用での投入エネルギーとして、設備製造・使用のエネルギーと同じ値が必要であると仮定した場合の「産出/ 投入エネルギー比」の値、(μ) =μ/ 2 として概算 *7; 再エネ電力のみに依存する場合の産 / 投 比μo(注 *5 )の値に、太陽光、風力発電の出力変動を平滑化するための蓄電設備の製造・使用での投入エネルギーを考慮した(注*6 )時の値、μo = μ / 2として概算 *8 ; 「有効再エネネ利用比率i 」の略、産 / 投比μ(注:*4 )の値を用いて i = ( 1 -1 /μ) として計算 *9 ;同上、再エネのみの場合μo の値に対応 *10 ;太陽光、風力で蓄電設備を考慮した場合の「有効再エネ利用比率i 」の値 *11 ; 同上(注*10 )、再エネのみに依存する場合のio の値

<引用文献>

1. 日本エネルギー経済研究所 計量分析ユニット 編;EDMCエネルギー・経済統計要覧2017, 省エネルギーセンター、2017年

2.久保田 宏、平田賢太郎、松田 智;改訂・増補版 化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉――科学技術の視点から、日本経済の生き残りのための正しいエネルギー政策を提言する――電子出版 Amazon Kindle版 2017年2月

3.平成22年度 再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書、平成23年3月、株式会社エックス都市研究所、アジア航測株式会社、パシフィックコンサルタンツ株式会社、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

ABOUT THE AUTHER

久保田 宏;東京工業大学名誉教授、1928 年、北海道生まれ、北海道大学工学部応用化学科卒、東京工業大学資源科学研究所教授、資源循環研究施設長を経て、1988年退職、名誉教授。専門は化学工学、化学環境工学。日本水環境学会会長を経て名誉会員。JICA専門家などとして海外技術協力事業に従事、上海同洒大学、哈爾濱工業大学顧問教授他、日中科学技術交流による中国友誼奨章授与。著書(一般技術書)に、「ルブランの末裔」、「選択のエネルギー」、「幻想のバイオ燃料」、「幻想のバイオマスエネルギー」、「脱化石燃料社会」、「原発に依存しないエネルギー政策を創る」、「林業の創生と震災からの復興」他

平田 賢太郎;日本技術士会 中部本部 副本部長、1949年生まれ、群馬県出身。1973年、東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻修士課程修了。三菱油化(現在、三菱化学)株式会社入社、化学反応装置・蒸留塔はじめ単位操作の解析、省資源・省エネルギー解析、プロセス災害防止対応に従事し2011年退職。2003年 技術士(化学部門-化学装置及び設備)登録。